En amont d’un hiver qui s’annonce particulièrement complexe du fait de la hausse du coût de l’énergie, le groupe CDC Habitat est fortement mobilisé pour contribuer à l’effort national de réduction de la consommation énergétique, tout en protégeant ses locataires les plus fragiles. Le Groupe déploie des mesures d’urgence, complémentaires à sa stratégie de long terme en matière de performance énergétique, pour atteindre l’objectif gouvernemental cible de 10 % de réduction des consommations en deux ans.

Grâce aux réhabilitations thermiques déjà réalisées, le parc de CDC Habitat et CDC Habitat social se situe en moyenne en étiquette C en termes de consommation énergétique, permettant ainsi une meilleure maîtrise des consommations d’énergie pour ses locataires. Il lui reste moins de 1 % du parc en étiquettes F ou G à traiter d’ici 2025. Ces réhabilitations thermiques sont essentielles pour diminuer les consommations énergétiques, pouvant amener à des réductions de consommations de l’ordre de 15 à 30 %.

Si elle est indispensable, la seule rénovation thermique des logements ne suffit plus. Au-delà de son plan pluri-annuel, le Groupe doit agir à court terme pour réduire la consommation énergétique dans les tous prochains mois, contenir l’impact sur les charges énergie de ses clients et contribuer à l’effort collectif de la nation pour éviter des coupures cet hiver. D’ores et déjà, le groupe CDC Habitat a mis en place des mesures pour réduire les consommations de son parc locatif et de ses locaux tertiaires, avec des résultats attendus dès cet hiver, ainsi que pour renforcer l’accompagnement de ses locataires.

Limiter les consommations et favoriser l’adoption des éco-gestes

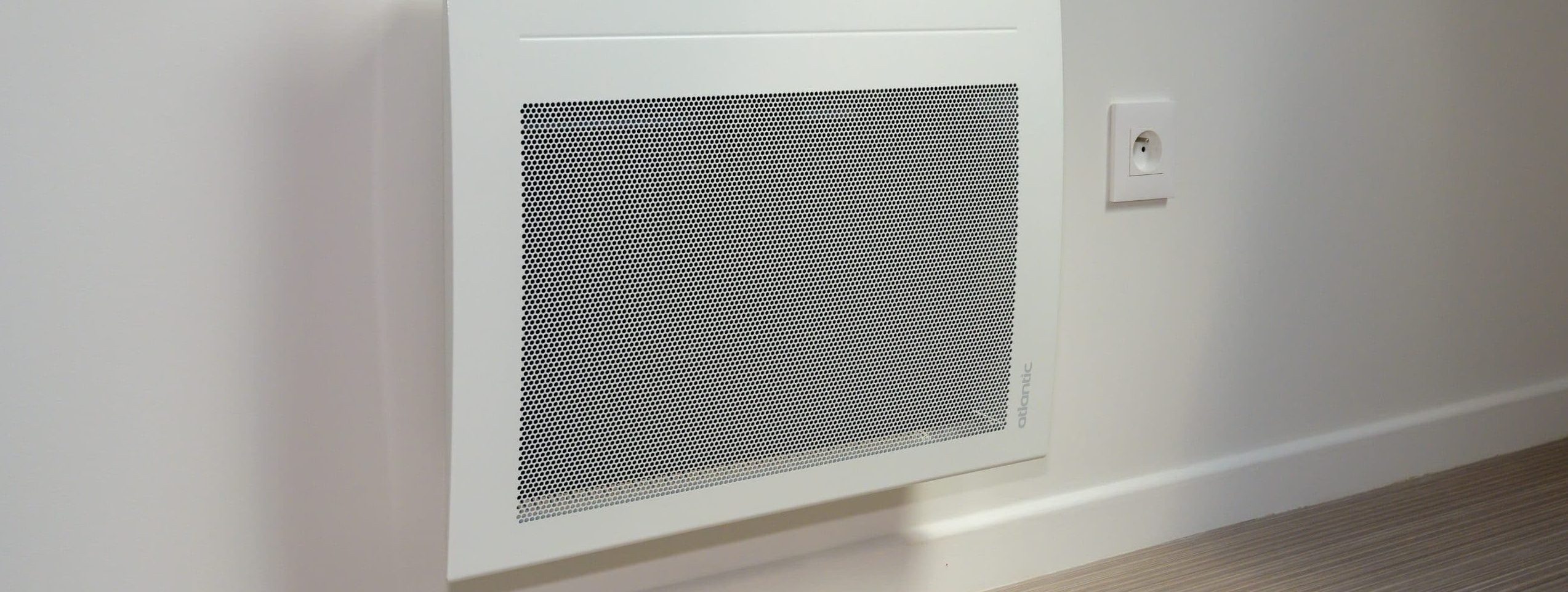

A compter d’octobre 2022, CDC Habitat met en place un plan de sobriété énergétique au sein de son parc : optimisation de la période de chauffe, application des recommandations des pouvoirs publics avec des températures de 19°C le jour et 17° la nuit pour le chauffage collectif, efficience des exploitations de chauffage, campagne de sensibilisation pour les locataires équipés d’un chauffage individuel, déploiement des robinets thermostatiques et thermostats intelligents.

Le Groupe s’associe également à RTE, l’ADEME et GRTgaz afin de promouvoir les plateformes Ecowatt et Ecogaz auprès de ses locataires. Ces deux dispositifs permettent de voir l’état des réseaux d’électricité et de gaz en temps réel et d’être avertis en cas de tensions éventuelles par SMS. L’objectif : que chacun soit bien informé pour réduire ses consommations en cas d’alerte, afin d’éviter les coupures.

Ces dispositions comprennent un plan d’accompagnement et d’information des locataires : lissage des charges énergie par l’adaptation des acomptes de charges, sensibilisation aux éco-gestes pour la sobriété énergétique, au respect des consignes de température, mise en œuvre de « l’aller vers » nos clients pour repérer des situations de précarité énergétique, faciliter les échéanciers de paiement.

A plus long terme, le Groupe souhaite étendre son dispositif d’effacement électrique, actuellement expérimenté en Île-de-France (voir encadré ci-dessous) et va intensifier son recours aux énergies renouvelables, 60 % de son parc étant actuellement chauffé au gaz.

Des mesures spécifiques concernent également les usages dans les bureaux. CDC Habitat a signé la charte Ecowatt avec RTE, par laquelle les entreprises s’engagent à diminuer la température du chauffage dans les bureaux à 19°C, réduire l’utilisation de la climatisation, optimiser l’éclairage et favoriser les éco-gestes de l’ensemble des collaborateurs.

Maîtriser les charges : un enjeu vital pour les locataires les plus fragiles

Conscient que les mesures déployées ne permettront pas de protéger totalement ses locataires de la hausse des coûts de l’énergie, CDC Habitat a anticipé dès cet été l’adaptation des acomptes de charge de ses clients.

Le Groupe a également mis en place un Fonds « Solidarité Energie » doté de 1,15 million d’euros pour éviter que les locataires les plus fragilisés par la hausse des coûts de l’énergie se retrouvent dans des situations d’impayés lourds. Concrètement, le fonds pourra être sollicité par les équipes en agence afin de réduire le montant des charges mensuelles d’un ménage, si celui-ci se trouvait en difficulté de paiement de sa quittance en raison de l’augmentation des charges énergie. Cette aide assurée par le Groupe viendra s’ajouter aux dispositifs exceptionnels déjà mis en place par le gouvernement (bouclier tarifaire, chèque énergie) ainsi qu’aux dispositifs d’aide propres au secteur habituellement mobilisés (Fonds Solidarité Logement, aides sur quittance…).

Effacement électrique : une innovation qui fait ses preuves

Dès 2020, en réponse aux alertes de RTE concernant les risques sur l’approvisionnement électrique en hiver, CDC Habitat a déployé, dans une partie de son patrimoine francilien, un dispositif permettant de maîtriser et réduire les consommations électriques. Gratuit et transparent pour le locataire, l’effacement électrique consiste à installer un petit boîtier connecté au niveau des compteurs électriques, afin de piloter la consommation électrique des radiateurs et du ballon d’eau chaude et de la réduire sur de très courtes durées (quelques minutes seulement) aux moments où la tension sur le réseau électrique est la plus forte. Ces modulations de consommation génèrent des économies d’énergie, tout en préservant un confort thermique identique. Une application smartphone permet par ailleurs au locataire de suivre sa consommation et de piloter ses appareils de chauffage à distance. Cette solution, qui peut permettre de diminuer de 15 % sa consommation d’énergie par an, sera déployée à plus grande échelle en partenariat avec les entreprises Voltalis et TIKO.

Qu’elle soit entre jeunes ou intergénérationnelle, la colocation prend année après année une place croissante dans l’offre de logements pour les étudiants. Un phénomène qui s’accompagne du développement d’une offre dédiée dans les grandes villes universitaires, et du montage de projets innovants de la part des bailleurs. Panorama des projets portés par CDC Habitat dans le Grand Ouest.

A Brest, la colocation étudiante prend ses marques

Avec près de 34 000 étudiants pour une population globale de 140 000 habitants, la ville de Brest est confrontée depuis plusieurs années à de fortes tensions sur le front du logement des jeunes. Pour pallier cette situation, Brest Métropole a demandé aux bailleurs de se mobiliser et d’imaginer différentes manières de renforcer l’offre locative locale à destination de ces publics. C’est dans ce contexte, que CDC Habitat a choisi de mettre une partie de son patrimoine en colocation – des logements situés dans de grands ensembles extrêmement bien situés par rapport aux universités et bénéficiant de loyers modérés.

« Nous disposons d’une offre dans notre parc non conventionné que nous proposons en colocation, où tous les colocataires sont solidaires les uns avec les autres », explique Céline Janody, responsable de l’antenne CDC Habitat de Brest. « Parallèlement, nous avons formalisé un partenariat avec le CLOUS (Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires), déjà axé sur l’accueil des étudiants étrangers qui arrivent souvent tardivement dans l’année et qui ne sont pas éligibles au logement social ».

Plusieurs logements ont ainsi été réservés dans le parc de CDC Habitat, permettant de loger 70 étudiants dès la première année de l’accord en 2021. Le CLOUS va également s’impliquer dans la formation de groupes de futurs colocataires et les accompagner dans le montage de leur dossier administratif. « Sur notre parc à Brest, les moins de 25 ans représentent 13% de nos locataires, et 70% d’entre eux sont en colocation », précise Céline Janody. « C’est un format qui est parfois plus subi que choisi mais qui permet d’avoir un logement de qualité, à un prix abordable. Nous voulons accompagner le phénomène dans la durée, d’autant plus que d’autres publics, notamment des salariés en mobilité, peuvent être aussi intéressés par la colocation le temps de leur installation sur la ville ».

Des Kapseurs s’installent à Hérouville-Saint-Clair

Ils sont désormais présents dans toute la France. Les Kapseurs, ces jeunes ayant choisi de poser leurs valises au sein d’une KAPS (Kolocation à Projet Solidaire), ont fait leurs premiers pas en cette rentrée 2022, sous l’impulsion de l’AFEV et de l’agence CDC Habitat Caen littoral. Inspirés du modèle belge des Kots-à-Projets (une habitation communautaire rassemblant une dizaine d’étudiants autour d’un projet commun), les KAPS proposent un format original de colocation dans les quartiers populaires, axé sur l’engagement de la jeunesse et la co-construction de projets sociaux avec les habitants.

« Le principe des KAPS est d’offrir à des étudiants motivés un logement à loyer réduit en échange d’une implication de leur part dans la vie de l’immeuble et du quartier », précise Christelle Cau Perez, directrice de l’agence de Caen littoral. « Nous avons identifié dans notre patrimoine 3 logements qui nous semblaient particulièrement adaptés à ce format, comme un T4 en dernier étage. L’idée est de proposer un cadre de vie agréable mais surtout propice à croiser les habitants et à participer à la vie collective ».

L’AFEV s’est chargée du casting des 9 premiers Kapseurs et a posé avec eux et avec CDC Habitat les bases du projet social et de l’implication attendue des jeunes – avec un fort accent sur la création de lien social et l’intergénérationnel. Le projet sera suivi de près tout au long de l’année scolaire, avant éventuellement d’être déployé plus largement les années suivantes.

A Nantes, on expérimente le co-living

Ce n’est pas de la colocation à proprement parler, mais c’est une autre manière de vivre ensemble l’habitat. Le co-living propose en effet des petites unités de vie indépendantes (des mini-studios avec salle de bain, WC et kitchenettes), organisées autour d’espaces communs pour partager certains moments au quotidien – une grande cuisine partagée, une buanderie, un grand salon ou encore un espace de co-working ou une salle de sport selon les sites.

« D’une certaine manière, le co-living offre les avantages de la colocation sans les inconvénients », explique Tania Cadre, responsable de programmes chez CDC Habitat. « C’est un habitat collectif, meublé et tout équipé, qui permet de créer du lien social tout en conservant une parfaite indépendance ». Le dispositif est actuellement expérimenté sur Nantes, notamment dans une grande maison de maître réaménagée pour l’occasion à Vertou. CDC Habitat, qui est propriétaire des lieux, travaille avec la société Coliving Factory qui gère le site au quotidien, propose des services à la demande ou des animations.

« Ce sont des logements pour lesquels le loyer est plus élevé que dans un logement classique mais où tout est compris, même l’abonnement Internet, Netflix ou autre », reprend Tania Cadre. « Cela séduit des publics plutôt variés, des étudiants mais aussi des jeunes actifs, des cadres en mobilité professionnelle, des travailleurs clés qui s’installent à Nantes et ont envie de faire rapidement des rencontres ».

Si son coût ne permet pas au co-living de prétendre remplacer la colocation étudiante, il constitue en revanche une offre complémentaire originale, et une réponse adaptée à plusieurs profils et plusieurs périodes de la vie.

CDC Habitat développe d’autres projets de ce type sur la métropole nantaise. Sont privilégiées des résidences pouvant accueillir 20 personnes maximum, l’objectif étant d’avoir des unités de vie « à taille humaine ».

Lydie Thévenin, directrice régionale handicap à la Mutualité Française Bourguignonne à Dijon, et Amélie Pillet, directrice de l’agence CDC Habitat de Quetigny, nous présentent Cœur de ville, une résidence conçue pour accueillir huit personnes en situation de handicap moteur. Une opération partenariale qu’elles ont porté avec beaucoup de conviction et d’engagement.

La résidence Cœur de Ville incarne de manière très concrète la volonté des partenaires – la commune de Quetigny, CDC Habitat, la Mutualité Française et le GIHP[1] – de favoriser la ville pour tous. Avec l’intention affirmée de s’appuyer sur cette expérience pour la développer et la dupliquer afin de répondre aux besoins de la métropole dijonnaise.

Comment fonctionne cette offre de logements inclusifs ?

Amélie Pillet : Il s’agit d’un immeuble neuf de 32 appartements conventionnels, et 8 appartements adaptés au handicap moteur lourd. Comme pour toute la résidence, les critères d’attribution sont ceux d’un logement social. Concernant les huit logements adaptés, l’inclusion, l’autonomie et la sécurité des locataires sont renforcées par la présence permanente d’une personne qui assure un service de veille et de surveillance 24 heures sur 24 et qui bénéficie d’un local spécialement dédié. Ce service est directement financé par les bénéficiaires, qui pourront mutualiser leur prestation de compensation du handicap (PCH) à hauteur de trois heures par jour.

Lydie Thévenin : Lorsqu’on parle d’inclusion dans l’habitat, on commence par le type de handicap et non par la personne à la recherche d’un logement. Là, nous avons des locataires « lambda » avec leurs activités personnelles et leur vie, ils travaillent, font des études… Certes, ils sont en situation de handicap lourd, mais ils sont autonomes grâce à des aides individuelles, ils peuvent donc vivre dans un immeuble classique. Nous sommes vraiment dans une visée inclusive au sens strict du terme et chacun est libre de bénéficier ou pas de cette prestation de veille et de surveillance.

Qu’est-ce qui différencie un appartement classique d’un appartement adapté ?

AP : Chaque appartement a été conçu pour permettre le déplacement d’un fauteuil : des portes élargies et coulissantes, une salle de bain suffisamment grande et équipée de deux portes pour accueillir deux personnes et un fauteuil, puisque la plupart d’entre eux ont besoin d’être aidés, une douche à l’italienne, des seuils extra plats pour aller sur le balcon, la motorisation des portes fenêtres, des volets, des portes d’entrée de l’appartement et de l’immeuble.

LT : L’objectif était de construire des logements les plus ergonomiques possibles et de prévoir d’éventuelles adaptations personnalisées comme des prises électriques spécifiques dans la chambre pour le branchement d’appareils, des fourreaux pour passer les câbles… De plus, l’immeuble est très bien placé : médecins, pharmacies, commerces et transports sont au pied de la résidence. Cela signifie que l’implantation est elle-même garante de l’inclusion.

Comment ce projet a-t-il été mis en place ?

AP : La mairie de Quetigny accompagne depuis longtemps des personnes en situation de handicap via l’enseignement d’activités sportives, l’emploi…, et elle avait envie de prolonger cette démarche par le logement. En 2016, elle nous a donc proposé ce projet, pour lequel nous avons voulu immédiatement trouver une solution. Le partenariat avec la Mutualité Française était tout aussi évident. Elle est très présente sur notre territoire et nous sommes déjà en intermédiation locative pour une cinquantaine de logements.

Nous avons également signé une assistance à maîtrise d’ouvrage avec le GIHP, le groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques, une association nationale. Le GIHP est l’initiateur du concept des unités de logements et service (ULS), des logements adaptés et domotisés associés à un service d’auxiliaires de vie qui assurent une présence constante. Nous sommes allés les visiter à Lyon, nous avons rencontré des locataires pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles ils avaient choisi de vivre dans ces résidences.

Ensemble, nous avons travaillé avec un panel de locataires potentiels afin de bien délimiter leurs contraintes et leurs attentes, tant en termes de logement que d’accompagnement.

LT : Un partenariat a été établi avec trois acteurs, la commune, le bailleur social et le gestionnaire du médico-social que nous sommes. Une configuration incontournable pour un tel projet. Nous avons la chance de nous connaître depuis longtemps, ce qui a facilité nos échanges : nous n’avons pas perdu de temps, il y avait un climat de confiance et la même volonté de répondre à des vrais besoins.

Comment ce service de veille et d’assistance est-il financé ?

LT : Subventionner un service de veille et de surveillance 24 heures sur 24 par une partie de la PCH[2] ne sera sans doute pas suffisant. Il représente l’embauche de trois personnes, donc une masse salariale incompressible. Mais nous prenons ce risque car la Mutualité Française souhaite vraiment développer ces aides auprès des personnes en situation de handicap qui ont des besoins et des souhaits d’accès à une vie autonome dans leur propre domicile.

Nous espérons compenser une partie de cette perte financière en proposant à l’ensemble des locataires de l’immeuble des services comme des aides pour le ménage, les courses ou le repassage qui pourront être effectuées par ce service.

Quels ont été les points positifs que vous avez découverts en travaillant sur ce projet ?

AP : Le fait de définir en amont les besoins, penser aux besoins réels des habitants et co-construire… Et puis j’ai beaucoup appris, à titre personnel et professionnel, sur le monde du handicap. On le rencontre dans le logement social, mais pas d’une manière aussi précise. Je me suis aussi rendue compte de la difficulté parfois à accéder à un logement. CDC Habitat doit continuer d’essayer de construire de nouveaux modes d’habiter…

LT : La richesse est partenariale. Aucun des acteurs ne s’est retiré. L’engagement a été entier, du premier jour jusqu’à présent, avec des échanges toujours instructifs et un partage d’expériences et d’expertises. Il y avait beaucoup de respect dans cette co-construction.

S’il y a un écueil, c’est le temps qu’il a fallu – cinq ans – nécessaire pour tout mettre en place au plus près des besoins, et la difficulté du montage financier.

Car nous prenons tous un risque, c’est certain.

Où en êtes-vous aujourd’hui ?

AP : Quatre logements sont attribués à des jeunes gens de moins de 30 ans qui vivaient encore chez leurs parents. Il faut comprendre qu’il s’agit d’un processus assez long, qui génère beaucoup d’angoisse de la part des familles. Elles doivent laisser partir leur enfant. Il s’agit d’un envol, et l’envol est fait d’incertitudes et parfois de peur, même lorsqu’il n’y a pas de handicap. De nombreuses questions sont inhérentes à cette toute nouvelle indépendance. Il s’agit d’une étape très importante de leur vie, qui doit être accompagnée par des experts du handicap comme la Mutualité Française.

Cette résidence est un exemple qui, nous l’espérons, réussira et pourra être reproduite là où sont les besoins et les attentes, dans un projet intégrant les locataires dans un comité de pilotage pour faire évoluer le modèle. J’espère vraiment que nous pourrons progresser ainsi.

La prestation de compensation du handicap (PCH)

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière et individuelle versée par le département via une instance de la Maison départementale des personnes à handicap (MDPH). Il s’agit d’un remboursement des dépenses liées à la perte d’autonomie en fonction des besoins : assistance humaine et/ou technique, aménagement du logement, transport, aide spécifique ou exceptionnelle, aide animalière. Le montant de la PCH est fixé au niveau national, il s’impose donc à tous les départements. Ils ont toutefois le droit de le déplafonner en proposant une aide plus importante (ce n’est pas le cas en Côte d’Or).

La PCH existe depuis la loi de 2005 qui a permis une grande révolution dans le domaine du handicap et de l’inclusion : la société doit désormais s’adapter au handicap et non l’inverse. Elle est complémentaire à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), un revenu mensuel qui leur permet de compléter leurs ressources pour garantir un revenu minimal.

En 2017, a été votée la possibilité pour la personne de mutualiser une partie de sa PCH dans le cadre d’un projet partagé d’habitat. Elle peut donc mettre au profit du collectif des aides qui ne lui sont pas strictement personnelles, comme les services d’assistance, d’aide et de surveillance.

Dans le cadre de la résidence Cœur de ville, les locataires peuvent donc faire le choix de partager ces trois heures avec le collectif de la résidence.

Lancé en 2021, le projet de territoires de CDC Habitat doit permettre au Groupe d’affiner et de renforcer ses interventions auprès des collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes, grâce à des plans d’actions déclinés sur six bassins aux besoins différents.

Six bassins et autant de plans d’actions distincts pour des réponses sur-mesure aux besoins des territoires en matière d’habitat et d’accompagnement des populations : c’est la promesse du projet de territoires déployé par CDC Habitat en Auvergne-Rhône-Alpes depuis un an et qui s’appuie sur un diagnostic approfondi pour fixer les priorités sur les trois prochaines années. Comme le rappelle Anne Canova, directrice régionale, « le but de notre démarche était de définir nos principaux leviers d’intervention pour répondre en même temps aux besoins de chaque territoire et aux urgences sociales et environnementales actuelles. En tant qu’opérateur global de l’habitat d’intérêt public, il s’agit pour nous d’accompagner activement les collectivités dans leurs politiques mais aussi de donner corps à notre propre vision de l’habitat – à travers des projets innovants et cohérents, au service d’une action sociale ambitieuse ».

Le découpage territorial imaginé par CDC Habitat s’appuie à la fois sur les dynamiques en place au niveau local mais aussi sur l’organisation des équipes, la répartition des agences et des antennes de proximité, et les synergies sur lesquelles le Groupe souhaite capitaliser. Les zones définies se concentrent en priorité autour des grandes métropoles de la Région et leurs périphéries (Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry) mais aussi sur des territoires aux besoins spécifiques comme le franco-genevois ou l’axe Vichy/Clermont-Ferrand pour l’Auvergne.

« Tous les territoires ont une réalité différente et donc des besoins et des priorités qui en découlent », précise Lucile Barou, directrice adjointe. « On trouve évidemment des problématiques communes, mais celles-ci nécessitent des réponses adaptées, en phase avec la démographie, les infrastructures ou les dynamiques en place. Le projet de territoire nous permet de déployer en proximité nos savoir-faire, à travers des plans d’action co-construits avec les acteurs de terrain ».

L’innovation et la mixité comme vecteurs de développement

Avec un objectif de 1 300 à 1 600 livraisons annuelles, si les tensions actuelles sur l’énergie ou les matières premières le permettent, CDC Habitat a clairement fait le choix du renforcement de son offre pour répondre à des besoins toujours très élevés. Si le bailleur est capable de développer tous types de produits (logement intermédiaire, logement abordable contractualisé, accession à la propriété…), un focus tout particulier sera porté sur la production de logement social sur les trois prochaines années (jusqu’à 45 % de la production totale). Le Groupe est également mobilisé sur le programme national Action Cœur de Ville, avec notamment plusieurs projets sur Chambéry, et souhaite développer des formats dédiés à certains publics spécifiques (travailleurs clefs, jeunes actifs, cadres en mobilité, saisonniers…) – sur la métropole de Lyon par exemple ou le franco-genevois.

Pour cela, la part de projets réalisés en maîtrise d’ouvrage directe sera progressivement renforcée, à hauteur de 25 % à l’horizon 2025. « Nous avons réalisé beaucoup d’achats en VEFA dans le cadre des différents plans de relance consécutifs à la pandémie », précise Lucile Barou. « Si nous imposons un cahier des charges très exigeant à ces projets avant qu’ils ne voient le jour, nous n’avons pas la même marge de manœuvre qu’en MOD. Or, si nous voulons bouger les lignes et imaginer d’autres types d’habitat, plus durables et plus évolutifs, il nous faut donner l’impulsion très en amont ».

Ces projets sont l’occasion pour le Groupe d’adapter ses procédés de construction, avec des objectifs très ambitieux autant sur les performances énergétiques du bâti que sur la gestion des chantiers. Ces enjeux sont d’ailleurs communs aux programmes neufs comme aux projets de réhabilitation du patrimoine qui se poursuivent un peu partout en Auvergne-Rhône-Alpes, comme sur la Métropole de Clermont-Ferrand dans le cadre du NPNRU de la Gauthière. CDC Habitat déploie régulièrement des démarches innovantes autour du recyclage et du réemploi des matériaux, ou encore de la protection de la biodiversité.

Un projet social régional adapté à chaque bassin

La prise en compte de l’empreinte environnementale des projets s’inscrit dans une appréhension plus globale des défis actuels par le bailleur. Le projet de territoires a en effet été l’occasion de poser les contours d’un projet social régional, qui vise autant à limiter l’impact des projets qu’à accompagner en profondeur les mutations sociétales : prise en charge du vieillissement de la population via notamment le développement des résidences gérées (seniors ou intergénérationnelles), réduction de toutes les fractures (sociale, énergétique, numérique), sensibilisation des locataires aux écogestes… Le Groupe se mobilise aussi sur des sujets particulièrement complexes et sensibles comme la gestion des copropriétés dégradées – une compétence rare déjà déployée sur le quartier Sauveteurs-Cervelières de Vaulx-en-Velin.

« Nous voulons pleinement jouer notre rôle de partenaire du développement des territoires, en apportant nos compétences, notre regard et notre expérience », conclut Anne Canova. « Le déploiement de nos nouvelles agences mixtes, regroupant l’ensemble de l’offre CDC Habitat et CDC Habitat social, ou encore le travail autour de la culture client sont quelques-uns des outils qui vont nous permettre de fluidifier la gestion et le suivi des projets, et de mieux accompagner les collectivités face aux nombreux défis à venir ».

En résumé :

- Six bassins pour une approche territoriale renforcée

- Des plans d’action locaux sur-mesure, conjuguant innovation, construction durable et action sociale

- Une diversification de la production avec un effort particulier autour du logement social sur les zones tendues

- Une part accrue de projets portés en maîtrise d’ouvrage directe

- Des programmes pour accompagner les enjeux démographiques (vieillissement de la population, logement des travailleurs clefs, logement jeunes ou étudiants…)

- Des compétences nationales en soutien pour porter des problématiques complexes, notamment autour de la gestion des copropriétés dégradées

Pour aller plus loin :

La Civelière, un lieu de vie pour des personnes devenues handicapées après un accident. Trois maisons partagées où chacun est autonome et où tous partagent une vie communautaire et active. François-Xavier Reneaume, membre bénévole du conseil d’administration et de la commission construction de l’association Simon de Cyrène[1], Pierrick Tigeot, architecte bénévole de l’association Thétis[2], Thierry Le Dauphin, directeur développement et maîtrise d’ouvrage CDC Habitat Grand Ouest, reviennent pour nous sur ce projet qu’ils ont bâti ensemble à Nantes…

Un jour de 2011, Pierrick Tigeot rencontre Laurent de Cherisey, directeur général de l’association Simon de Cyrène, venu présenter des maisons partagées. Celles-ci ont été créées pour rompre l’isolement des personnes touchées par le handicap, suite à un accident de la route ou un accident cérébral. Ces maisons ont comme objectif d’accompagner ces personnes dans un projet de vie où elles gagnent en autonomie.

Lors de leur échange, P. Tigeot se souvient soudain d’un bâtiment sans affectation, propriété de l’association Thétis qui pourrait être une belle opportunité pour développer un tel projet.

Mais un lieu ne suffit pas. Il faut aussi en écrire l’histoire… Alors un comité de pilotage se constitue pour imaginer un projet, un endroit où vivront, ensemble, des personnes valides (assistants de vie et volontaires en service civique) et des personnes en situation de handap.

Neuf ans plus tard, la Civelière ouvre les portes de ses trois maisons qui ont la capacité d’accueillir vingt-quatre résidents et dix-huit accompagnants. Certains ont des difficultés d’expression, d’autres des difficultés motrices, des problèmes cognitifs, de mémoire… Autonomes et indépendants, ils partagent quotidiennement de nombreuses activités grâce à un GEM, un groupe d’entraide mutuelle[3].

« Le but premier de ce lieu de vie, c’est que chacun ne reste pas dans son logement. Le séjour et la cuisine sont des lieux de retrouvailles permanents, comme dans une maison. »

François-Xavier Reneaume

Comment avez-vous initié et réalisé ce projet ?

François-Xavier Reneaume : Au départ, nous connaissions peu de choses sur les sujets du handicap. Nous nous sommes donc beaucoup appuyés sur l’expérience de l’association Simon de Cyrène. Cette expérience nous a démontré l’importance de constituer un groupe de réflexion avant même de démarrer le projet immobilier. Le principe de ce groupe est d’associer des personnes en situation de handicap mais aussi des personnes valides et autonomes, non concernées par le handicap dans leur environnement proche qu’il soit familial ou amical. L’enjeu de départ était donc de mieux se connaître et de passer du temps ensemble. L’aventure a commencé comme cela en partageant un après-midi convivial en louant un local pour l’occasion. Au début, nous n’étions pas très sûrs de la démarche. Mais très rapidement, ce groupe s’est agrandi pour devenir progressivement le GEM, le groupe d’Entraide Mutuelle, à l’origine du projet des Maisons Partagées de la Civelière.

Pierrick Tigeot : La Civelière est une ancienne pouponnière dont nous souhaitions conserver les bâtiments. Malheureusement, reconsidérer l’existant et le transformer coûte très cher, sans apporter de réponse satisfaisante. Nous les avons donc presque tous détruits, excepté un petit château classé au patrimoine historique, sur lequel nous avons greffé de nouveaux bâtiments dans l’objectif d’avoir un projet architectural cohérent et qualitatif.

FXD : Il était très important pour Simon de Cyrène de ne pas fonder un établissement médico-social classique avec des matériaux bas de gamme. Nous voulions du bois, des belles matières… La Civelière allait devenir le lieu de vie de personnes qui ont suffisamment souffert, et nous voulions leur donner le meilleur en termes de qualité de vie.

Sauf qu’il y avait un budget à respecter. C’est pourquoi nous avons recherché des mécènes, qui nous ont permis d’aménager les ouvertures en aluminium plutôt qu’en PVC, des rampes et des cuisines en bois. J’avoue que cela n’a pas simplifié le chantier pour CDC Habitat. Nous avons beaucoup travaillé ensemble pour respecter le budget fixé au départ, les contraintes techniques et la beauté du lieu.

FXD Il était important pour l’association Simon de Cyrène de proposer une architecture de qualité avec de belles prestations et des matériaux haut de gamme. Nous voulions du bois, des menuiseries alu… Nous ne voulions pas stigmatiser l’architecture à l’instar d’établissement médico sociaux que l’on peut connaître par ailleurs. Les personnes accueillies, qui ont suffisamment souffert, méritent le meilleur en terme de cadre de vie. Cette exigence de qualité a un coût. C’est pourquoi nous avons recherché des mécènes pour nous apporter un soutien financier. Ce cahier des charges n’était pas simple mais a bien été intégré par CDC Habitat à qui nous avons confié le projet de construction. Nous avons beaucoup travaillé ensemble pour répondre à toutes les exigences tout en respectant les contraintes financières et techniques et la bonne intégration dans un cadre paysager arboré.

« La Civelière se trouve à proximité des transports en commun qui permettent aussi aux personnes en fauteuil de filer vers le centre ville, et elles y vont ! »

Pierrick Tigeot

Thierry Le Dauphin : En tant qu’opérateur en charge de la construction, nous avons eu à cœur de participer à ce projet et de le rendre possible malgré sa complexité et ses fortes attentes. CDC Habitat a l’habitude d’accompagner des associations pour mener à bien leur projet immobilier. Cela représente un investissement certain, financier certes mais avant tout humain. Nos équipes ont été très mobilisées et sont adaptées dans cette conduite de projet peu commune avec beaucoup de concertation. Cela a été un travail très enrichissant.

Nous avions effectivement toujours cette épée de Damoclès du bilan économique de l’opération, avec des choix techniques et des enveloppes financières à respecter. Mais nous avons réussi à nous adapter et à être créatifs pour intégrer un certain nombre de besoins et de souhaits de l’association, car notre objectif était commun : réussir ce projet d’habitat inclusif.

FXR : Le bâtiment et les espaces intérieurs doivent respecter strictement les règles d’accessibilité handicapée. C’est une obligation. En parallèle, nous avions une certaine liberté sur la façon d’organiser les espaces et le mobilier en fonction des usages attendus et du niveau de handicap des personnes. Cette conception personnalisée a été enrichie par la présence dans le Groupe GEM d’une personne en situation d’handicap (appelée Compagnon). Cet homme a pu en effet partager son expérience de professionnel du bâtiment, profession qu’il exerçait avant son accident et la survenue de son handicap.

Par exemple, chaque maison possède une salle commune avec une cuisine et son plan de travail qui doit convenir aux personnes debout et en fauteuil. Nous avons donc réalisé des plans de travail différenciés. Certains peuvent ouvrir les portes, d’autres ne peuvent pas se servir de leurs mains : pour eux, les portes communes ont été automatisées. De la même manière, certains logements sont très adaptés et d’autres proposent des équipements moins lourds.

TLD : Les espaces sont bien dimensionnés. La lumière naturelle rend les déplacements agréables. Chaque maison comprend plusieurs logements et se démarque par le traitement de ses propres espaces communs. Mais il est possible de circuler entre les maisons de manière très aisée par des circulations internes très bien pensées. Nous avons également été attentifs dès le départ à l’utilisation de certains systèmes domotisés qui peuvent être assez complexes. Il a fallu au départ accompagner les résidents pour leur utilisation. Certains ont eu besoin d’un peu de temps pour se les approprier.

PYT : En fait, c’était une aventure un peu folle ! C’était un peu compliqué au début, et puis chacun a fait appel à des amis et nous nous sommes rapidement retrouvés une trentaine, chacun avec ses compétences et sa bonne volonté. Il y a eu une forte dynamique et tout le monde était dans l’envie de réussir, les enjeux étaient trop importants. Le résultat est là, les lieux et les matériaux sont beaux, c’est précieux pour l’ambiance. D’ailleurs, ce groupe continue d’agir parce que c’est enrichissant et finalement très concret et utile.

« Développer un tel projet nécessite d’être plus créatif que pour un bâtiment classique

car les contraintes sont bien plus importantes. »

Thierry Le Dauphin

Quelle est la vie au quotidien pour les résidents ?

FXR : Les personnes en situation de handicap sont bien intégrées et ont des activités partagées avec l’ensemble des résidents. Elles ont des loisirs : sport, musique, arts/peinture. Certaines d’entre elles exercent une activité professionnelle. Elles vivaient auparavant au sein de centres médico sociaux où les possibilités de vivre en plus grande autonomie étaient restreintes en raison des services d’accompagnement et d’assistance très présents.

Cela ne se passe pas ainsi à la Civelière. Au sein des maisons partagées, tout est pensé pour que ces personnes fassent elles-mêmes sans difficulté majeure. La semaine dernière, je déjeunais avec eux et tout d’un coup, j’ai vu une assiette voler parce que celui qui mettait le couvert ne maîtrisait pas ses mains. Chacun fait comme il peut avec ses moyens. Et quand il ne peut vraiment pas, nous l’aidons.

Chaque maison a son responsable de maison, une personne valide dont le rôle est très important. Ici, ce sont trois femmes, qui coordonnent ainsi la vie des maisons et les responsabilités de chacun des résidents. Elles ajustent les besoins de prise en charge, elles sont très sollicitées, et elles sont soutenues et aidées par les assistants et les services civiques. Certains vivent sur place, d’autres à l’extérieur. C’est d’ailleurs assez amusant car ce sont les habitants handicapés qui donnent l’impulsion et forment les assistants, puisque de nouveaux arrivent tous les six mois, notamment dans le cadre du service civique.

PYT : Au début du projet, des riverains ont menacé de faire un recours, ça s’est joué de peu. Ils nous demandaient de ne pas utiliser un passage, ils pensaient qu’il y aurait un trafic intense. C’est une ville paisible. Et puis la première chose que Jean-Luc Boulvert, le directeur, a instaurée, c’est de ne pas fermer les barrières pour que les gens du quartier puissent traverser le parc qui est assez joli. Certains se sont arrêtés prendre un café, maintenant ils viennent rendre régulièrement des services…

PYT : Lors de la conception du projet, des riverains ont menacé de faire un recours pour éviter que le projet ne sorte de terre. Ils craignaient en effet une augmentation du trafic et la condamnation du passage qu’ils utilisaient régulièrement. La première chose que Jean-Luc Boulvert, le directeur, a instaurée, c’est de ne pas fermer les barrières pour que les habitants du quartier puissent continuer à traverser le parc qui est assez joli. A cette occasion, certains se sont arrêtés prendre un café, maintenant ils viennent rendre régulièrement des services…

Comment est-il possible d’intégrer une maison partagée ?

PYT : Le projet est destiné aux personnes cérébrolésées, des personnes qui vivent avec un handicap survenu à la suite d’un accident de la route par exemple ou suite à une rupture vasculaire cérébrale. Ces personnes ne sont pas nées avec ce handicap et ont connu une vie « normale ». Soudainement, leur vie a pris un autre tournant. Les maisons partagées sont là pour les accueillir, les rendre autonomes et les rassurer, elles et leur famille.

FXR : Dans un premier temps, une commission spéciale examine les dossiers sur la base de multiples critères très pointus. Il y a ensuite une période d’essai d’une semaine qui, si elle est concluante, est prolongée d’une période d’adaptation de trois semaines. Enfin, si cela s’est bien passé, la personne intègre la maison. Il faut bien prendre conscience qu’il s’agit d’une vie communautaire, avec des femmes, des hommes, de 20 à 45 ans en moyenne et que chacun a son handicap et son caractère. Ce système fonctionne finalement très bien, puisque nul n’est encore parti !

Malheureusement, beaucoup de demandes ne sont pas satisfaites. Nous envisageons de construire une autre maison…

FXR : Il faut également préciser que l’état d’esprit de l’association et de ces lieux partagés, c’est la bienveillance. C’est assez remarquable. À nous d’en être les gardiens, de nous assurer que cette bienveillance continue…

PYT: Cela fait maintenant dix ans que je participe à ce projet. Et je vois des petits miracles au quotidien. Cela pourrait être explosif, monotone, désespérant. Évidemment, il faut souvent soutenir les habitants. Mais ils ont ce sentiment d’appartenance à une petite collectivité, il y a vraiment beaucoup d’énergie positive et de bienveillance.

La Civelière, c’est…

- 24 logements pour des personnes en situation de handicap

- 17 logements pour les personnes qui les accompagnent : assistants et responsables d’appartements

- Répartis en trois maisons ou appartements de 13 ou 15 logements chacun

- Chaque maisonnée possède une grande pièce commune avec salon, cuisine et coin repas

Ces pièces communes ouvrent sur une terrasse de plein pied et sur le parc.

Le loyer, la nourriture et le salaire du responsable de la maison sont à la charge des résidents. Ils peuvent les couvrir grâce à leurs allocations sociales et à la prestation de compensation du handicap (PCH) qu’ils sont tenus de mutualiser.

[1] L’association Simon de Cyrène crée et anime des maisons partagées entre personnes valides et personnes en situation de handicap suite à un accident grave. Dans ces lieux de vie communautaires, chacun dispose de son studio afin de pouvoir vivre chez soi sans être seul.

[2] L’association Thétis accompagne et soutient financièrement les projets innovants qui permettront l’intégration des enfants et adolescents souffrant d’atteintes à leur intégrité physique ou mentale ou de handicap.

[3] Les groupes d’entraide mutuelles (GEM) sont des associations portées par et pour des usagers en santé mentale ; ils reposent sur le principe de pair-aidance. Souvent implantés au cœur de la ville, ils permettent de se retrouver, de s’entraider, d’organiser des activités visant au développement personnel, de passer des moments conviviaux, de créer des liens et de lutter contre l’isolement.

La direction interrégionale Île-de-France de CDC Habitat poursuit le déploiement opérationnel de son projet de territoire sur son volet social et environnemental. Cette nouvelle étape se met en œuvre notamment grâce à une démarche visant à identifier tous les leviers d’actions possibles pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux (ESE) dans les projets de constructions et de réhabilitations portés par Grand Paris Habitat (GPH), son GIE dédié au développement et à la maitrise d’ouvrage.

Identifier les priorités de chaque territoire pour y répondre par des actions concrètes et des projets réellement adaptés : si la promesse des projets de territoire initiés par CDC Habitat dans toute la France résonne particulièrement auprès des collectivités, c’est parce qu’il y a urgence à apporter des réponses concrètes aux enjeux actuels – qu’il s’agisse d’accélérer la production de logement social, de lutter contre la précarité énergétique, de renforcer l’attractivité de certains territoires ou encore de réduire l’impact environnemental d’un secteur connu pour ses émissions de gaz à effet de serre.

Le diagnostic posé par les équipes de CDC Habitat en Île-de-France, et celles de son GIE Grand Paris Habitat, a ainsi permis de définir des plans d’actions précis pour les trois prochaines années, adaptés aux spécificités des territoires franciliens. Au passage, plusieurs thématiques ont été identifiées comme prioritaires, permettant ainsi d’affiner les axes d’intervention par bassin d’habitat : transition énergétique, construction durable, adaptation aux changements climatiques, création de lien social, mixité sociale et d’usages, accompagnement des travailleurs clefs…

Une mission ESE pour définir des leviers d’action

Mais une fois le constat partagé avec les collectivités, comment intégrer ces enjeux à des projets viables et une programmation durable ? C’est tout l’enjeu de l’entrée en phase opérationnelle des projets de territoire, qui nécessitent une nouvelle dynamique collective et un accompagnement dans la durée : Il s’agit de partir des besoins des habitants, des collectivités et d’intégrer l’ensemble des métiers du bailleur dans une démarche transversale, pour accroitre la qualité environnementale et la dimension sociale dans les projets.

« Nous avons travaillé à définir nos engagements sociétaux et environnementaux (ESE), c’est-à-dire les objectifs et les moyens à mettre en œuvre dans nos projets en neuf comme en réhabilitation », explique Sandrine Blasco, responsable du pilotage de la RSE chez Grand Paris Habitat. « Nous ne sommes évidemment pas partis de zéro : le Groupe CDC Habitat comme la plupart des bailleurs franciliens ont inscrit leur activité de longue date dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) ambitieuse et beaucoup de choses sont déjà mises en œuvre sur le terrain. Mais il s’agit de s’engager sur des objectifs précis et mesurables ».

Un déploiement opérationnel centré sur l’accompagnement

Les ESE ont vocation à s’imposer dans la durée comme un levier de résilience des territoires et de la transition écologique, en agissant sur toutes les facettes d’un projet pour en maîtriser au maximum l’impact.

« L’idée est avant tout de permettre la montée en compétences opérationnelles des équipes et de les épauler jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment à l’aise pour être autonomes sur ces sujets. Cela s’organise avec l’appui des directions essentielles comme les ressources humaines, la maintenance ou le patrimoine.», reprend Sandrine Blasco. « Mais sur certains sujets comme l’économie circulaire, la construction bois, l’autoconsommation électrique ou la biodiversité, nous pouvons aller encore plus loin. Nous travaillons par exemple à identifier des partenaires spécialisés, participons à la structuration d’une filière bois au niveau local (Engagement FIbois IDF)…».

Favoriser le partage d’expériences grâce aux adhérents de Grand Paris Habitat

La démarche va d’ailleurs pouvoir bénéficier encore plus largement aux territoires franciliens puisque Grand Paris Habitat intègre aussi 20 autres bailleurs sociaux de la région. Tous étant confrontés à des situations différentes, le partage de connaissances au sein du GIE et l’échange de bonnes pratiques vont forcément permettre de progresser encore plus rapidement.

« Il est important pour nous de développer une démarche vraiment collective et de capitaliser sur les expériences de chacun pour accélérer la transformation culturelle de nos adhérents », conclut Sandrine Blasco. « Nous avons plus que jamais vocation à être un partenaire majeur des territoires d’Île-de-France sur l’ensemble des enjeux sociétaux et environnementaux, en développement comme en réhabilitation ».

Les ESE en détail

4 enjeux sociétaux prioritaires :

- Produire des logements en adéquation aux besoins des territoires et de leurs habitants

- Proposer des services associés à l’habitat (mobilité, stationnement, sécurité, qualité de vie…)

- Renforcer la solidarité et le bien-être (maîtrise des charges, participation collective, solidarité intergénérationnelle, sensibilisation aux écogestes…)

- Favoriser l’insertion et l’inclusion des locataires (accompagnement des publics fragiles, insertion professionnelle, fluidification des parcours résidentiels…)

4 enjeux environnementaux prioritaires :

- Renforcer l’efficacité énergétique du patrimoine pour aller vers plus de sobriété

- Développer la construction bas carbone et intégrer l’économie circulaire dans la conception de chaque projet

- Adapter durablement le patrimoine aux changements climatiques (conception bioclimatique, diagnostic de résilience…)

- Intégrer la nature à chaque étape du projet (biodiversité, développement de l’agriculture urbaine, lutte contre l’artificialisation des sols…

Photo haut de page : La résidence CDC Habitat Girard à Montreuil (93) est un projet exemplaire à plusieurs égards : labellisé Passivhaus, il est l’un des plus hauts immeubles à ossature bois d’Europe (R+6) et un véritable modèle de sobriété, notamment énergétique.

Comment répondre aux besoins des locataires qui souhaitent vieillir dans leur logement quand celui-ci n’est plus adapté à leur âge ? Et aux besoins des personnes à mobilité réduite ? L’adaptation des logements est une problématique que CDC Habitat rencontre au quotidien en raison du vieillissement de la population : une réalité qu’il est impératif de prendre en compte dans la gestion des logements. Quelles procédures sont mises en place ? Quels sont les financements mobilisables ?

Les témoignages de Fabrice Moiska, intervenant social et référent parcours résidentiel à l’agence CDC Habitat de Bordeaux et de Sébastien Coeuret, cadre technique chargé du Handicap et du Vieillissement à l’agence de Caen.

Quelle est votre mission quotidienne ?

Fabrice Moiska : En tant que référent pour le parcours résidentiel des locataires en situation de handicap je suis sollicité pour intervenir systématiquement lors d’une demande d’adaptation. Mon rôle est de rencontrer le locataire, d’évaluer sa demande et ses besoins précis, d’activer ses réseaux et ceux de CDC Habitat, etc. Je pense que la fonction que j’occupe est unique dans le Groupe.

Sébastien Coeuret : J’étais auparavant chargé d’opération de réhabilitation. Dans ce cadre j’ai pu acquérir, pendant 10 ans, mon expérience dans l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap. Une expérience très utile dans mon poste actuel de référent handicap, unique sur le Grand Ouest.

Qui peut faire une demande d’adaptation de logement ? Selon quels critères ?

Sébastien Coeuret : Nous recevons une soixantaine de demandes par an : 94% émane de personnes vieillissantes et les autres de personnes à mobilité réduite. Le remplacement de la baignoire par une cabine de douche et l’adaptation des WC (surélévation et barres d’appui) sont les travaux les plus courants. Plus rarement, nous installons des mains courantes à l’extérieur, des volets roulants motorisés, des rampes d’accès pour les personnes handicapées en fauteuil roulant.

Les demandes proviennent soit directement des locataires, soit par l’intermédiaire des CCAS*, des assistantes sociales, de la MDPH*.

Pour les personnes en situation de handicap les travaux sont réalisés selon les préconisations d’un ergothérapeute et doivent respecter la réglementation PMR* en vigueur. Nous demandons un certificat médical pour les personnes vieillissantes.

Fabrice Moiska: Les demandes que nous traitons proviennent aussi bien de personnes en situation de handicap reconnu que de personnes vieillissantes. Elles représentent une quinzaine de dossiers par an dont la majorité venant de personnes qui, en raison de leur âge, rencontrent des difficultés pour utiliser leur salle de bain ou leurs toilettes. Nous recevons peu de demandes d’adaptation pour les parties communes car notre patrimoine est composé de nombreuses résidences récentes déjà conformes.

F.M. La plupart du temps la demande provient du locataire, soit directement auprès de son antenne de proximité soit via sa famille ou un accompagnant professionnel (CCAS*, GIHP*). La demande est étudiée en fonction de la typologie du logement et de la composition familiale.

* voir signification des acronymes en encadré

Si l’adaptation n’est pas possible pour des raisons techniques ou de financement, quelle alternative est proposée au locataire ?

F.M. : Quand cela est possible nous pouvons proposer une mutation surtout quand le logement est trop grand ou que le locataire rencontre trop de difficultés pour y accéder. Il est très rare par exemple de transformer une baignoire en douche dans des T4. Si le locataire vit seul dans un T4, nous proposons en priorité une mutation vers un logement adapté à la composition familiale, adaptable au vieillissement ou au handicap, et dans une résidence accessible et équipée de services à proximité. Nous gardons aussi à l’esprit la commercialisation future du logement au départ du locataire actuel.

S.C. : On constate tout de même qu’il est très difficile de faire déménager des personnes vieillissantes ou âgées qui ont passé de nombreuses années dans un quartier. Dans ce cas, la solution de l’adaptation est privilégiée.

Quel est le circuit d’une demande ? Dans quel délai le locataire obtient-il une réponse et la réalisation des travaux demandés ?

F.M. La demande est validée par l’agence en fonction de la situation et de critères techniques. Une fois l’accord de principe obtenu pour réaliser les travaux, nous vérifions si des aides de droit commun (MDPH, CARSAT*) peuvent être mobilisées. Le processus est bien rôdé grâce à notre partenariat avec SOliHA (voir encadré) qui mandate un ergothérapeute. Celui-ci se rend au domicile du locataire pour vérifier le bien-fondé de la demande et évaluer le besoin de travaux.

Les filières terrain et technique (chargée de clientèle ou technicien d’agence) interviennent ensuite pour la faisabilité technique, l’établissement des devis, puis passer les commandes en fonction des financements obtenus.

La réponse donnée au locataire est rapide. Ensuite, avant la réalisation des travaux qui durent 2 jours au maximum, il faut compter un délai supplémentaire pour les devis, etc.

S.C. Les fiches de demande d’adaptation sont rédigées par le/la chargé de clientèle et validées par le responsable de secteur si les critères sont respectés.

Nous demandons un certificat médical du médecin qui doit justifier le besoin du locataire. Les demandes hors critères sont arbitrées par le directeur d’agence, le technicien et le responsable de secteur. Les services technique et patrimoine sont chargés du suivi des travaux et des budgets, de la mise à jour des équipements PMR sur notre outil de gestion technique du patrimoine immobilier. Le service financier est chargé de centraliser les factures, de vérifier l’éligibilité à la TFPB et le suivi des abattements.

Grâce au choix de la cabine de douche facile à installer, les travaux ne durent que deux jours. Un mois après la demande du locataire, les travaux peuvent commencer. Dans le cadre d’un accord-cadre avec des prix unitaires arrêtés pour 4 ans, nous travaillons avec des installateurs qui ont obtenu le label Handibat.

Comment l’adaptation de logement est-elle financée ?

S.C. : Pour les secteurs de Caen-Rouen-Le Havre, nous disposons d’un budget spécifique PMR de 250 K€ / an. Pour les personnes vieillissantes, le financement repose sur le dégrèvement TFPB* car on ne peut pas cumuler les aides.

F.M. : Comme nous ne disposons pas d’un budget spécifique, le financement repose sur des aides de droit commun (MDPH, CARSAT*…) et sur le budget entretien courant. Si l’adaptation entre dans un programme de réhabilitation, elle est financée sur le budget de l’opération.

Pour les locataires retraités nous mobilisons en priorité la CARSAT ou d’autres caisses de retraite via notre partenariat avec SOliHA, pour du co-financement de droit commun. Le reste est pris en charge par CDC Habitat sans participation du locataire. Quand SOliHA ne peut pas intervenir, on trouve d’autres solutions sur fonds propres.

Pour des adaptations au handicap, la demande peut être faite auprès de la MDPH. Le process est beaucoup plus long, car il faut plusieurs mois pour obtenir son accord. Le reste à charge est réglé par CDC Habitat.

Quand le cofinancement est impossible, la décision d’engager les travaux est prise par la direction de l’agence, en fonction des autres travaux d’entretien courant à prévoir.

Un logement adapté est-il facilement reloué ?

F. M. : Oui à condition qu’il soit bien identifié dans notre base de données patrimoniale.

S. C. : Nous avons fait le choix esthétique, et pratique, d’une cabine de douche qui peut convenir à tout type de famille.

Pour faire face au vieillissement de la population et répondre encore mieux aux besoins de personnes en situation de handicap, selon vous quelles améliorations faut-il apporter ?

S. C. : Bien avant la loi Handicap (2005), nous avons pris conscience de ces problématiques qui préoccupent aujourd’hui tous les bailleurs,

Aider nos locataires à se maintenir dans leur domicile et leur apporter du bien-être font partie de nos missions. Nos initiatives en matière d’adaptation de logements valorisent cette mission et nous différencient en proposant des services supplémentaires. Des progrès restent à faire en matière de financement car les pratiques sont très différentes selon les MDPH et les délais d’obtention parfois très longs.

F. M. : Le financement de l’adaptation est source de complexité. Il existe une trentaine d’aides disponibles et non cumulables. Pourquoi ne pas mettre en place un guichet unique ?

Nous sommes aussi confrontés parfois à des problèmes dans des résidences livrées en VEFA* quand des travaux supplémentaires sont nécessaires pour adapter l’accès au parking par exemple.

J’estime aussi qu’il faudrait être plus proactif dans les résidences où aucune réhabilitation n’est prévue. Notre marge de progression se situe dans la prévention quand le logement n’est plus adapté.

Les projections sur le vieillissement de la population

Source solidarité.santé.gouv.fr

Les personnes âgées de plus de 60 ans

2018 : 15 millions

2030 : 20 millions

2060 : 24 millions

LEXIQUE

CARSAT : Caisse d’Assurance retraite et de santé au travail

CCAS : Centre communal d’action sociale

GIPH : Groupement pour l’insertion des personnes handicapées

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées.

PMR : Personnes à mobilité réduite

TFPB : Taxe foncière sur la propriété bâtie

VEFA : Vente en état futur d’achèvement

Florence Ferrere, conseillère en économie sociale et familiale à Lyon, Léa Mougeolle, chargée de développement social urbain à Bordeaux, et Laurie Pelagie, conseillère en économie sociale et familiale en Martinique, nous racontent comment elles aident les personnes en difficulté sociale et psychique à mieux vivre, dans leur vie et dans leur logement.

Léa Mougeolle

Chargée de développement social urbain et référente sûreté à la direction de la gestion locative de CDC Habitat Sud-Ouest

Mon métier est de créer du lien social avec les locataires. Pour cela, il faut à la fois faire des diagnostics, développer des projets et répondre à leurs besoins. Je mets également en place des partenariats avec des structures sociales et médico-psychologiques dans le cadre d’un maillage partenarial. Et puis je peux aider ponctuellement des résidents lors d’un relogement si un bâtiment doit être détruit. C’est là que je peux être confrontée aux personnes en situation de handicap, physique et psychique.

Laurie Pelagie

Conseillère en économie sociale et familiale de la SIMAR,

filiale martiniquaise de CDC Habitat

Nous sommes trois conseillères sociales sur le territoire de la Martinique, reparties par agences : nord, centre et sud. Je suis chargée de l’agence nord et mon action principale est d’aider les familles en difficulté et en situation de précarité à se maintenir dans leur logement. Pour cela, je participe sur le plan social au recouvrement des impayés en identifiant les causes afin de mettre en œuvre les moyens appropriés. Aussi, j’assure un accompagnement social personnalisé auprès des locataires qui présentent des difficultés… Notamment, des troubles de santé mentale.

Florence Ferrere

Conseillère en économie sociale et familiale de CDC Habitat Auvergne-Rhône-Alpes

Je vais à la rencontre des locataires dont la situation est compliquée pour analyser comment les aider. Lorsque c’est nécessaire, je sollicite des partenariats externes. Je travaille donc à développer ces partenariats avec par exemple les Maisons de la Métropole[1], les conseils locaux de santé mentale[2]… Et puis je gère les troubles de voisinage. C’est bien souvent dans ce cadre-là que nous nous rendons compte des difficultés des personnes ayant des problèmes de santé mentale, psychiques et moteur.

« Notre objectif est de garder le locataire dans son logement. De travailler avec lui, de le sécuriser et de l’accompagner au mieux pour lui permettre de limiter ses angoisses et de vivre paisiblement chez lui. »

Léa Mougeolle

Pourquoi et comment intervenez-vous auprès des locataires ?

FF : Le plus souvent, nous sommes avertis par le gardien de l’immeuble, par l’un des services de CDC Habitat ou par le courrier d’un voisin qui nous prévient qu’un habitant semble avoir un comportement inhabituel. À ce moment-là, nous lui rendons visite pour savoir comment il va, ce qu’il vit. S’il a de la famille, un curateur ou un tuteur, nous les rencontrons.

Parfois, une situation nous arrive un peu comme un diamant brut… Nous ne savons pas comment l’aborder car nous ne voulons jamais brusquer la personne en difficulté. Le but est d’aller à son rythme, d’avancer avec elle. Alors, avec son accord, c’est toujours elle qui décide, nous mobilisons au maximum les partenaires… La situation est prise en charge de façon anonyme dans le cadre d’un maillage médico-social qui émet des avis et des priorités d’action. Puis nous proposons à la personne un accompagnement global. Si elle accepte, je prends rendez-vous avec le centre médico-psychologique[3] et les équipes sociales et de soin. Elle est ensuite hospitalisée ou soignée à domicile.

Nous travaillons aussi avec Intermed, un réseau associatif composé de binômes, un infirmier et un psychiatre, qui vont chez les personnes en grande fragilité. Ils essaient de les amener vers des premiers soins ou de les inciter à les reprendre si elles ont cessé de les suivre. L’appui d’Intermed, avec son approche médicale, est très important pour compléter notre vision sociale. Nous échangeons très souvent avec eux, cela permet de faire bouger beaucoup de situations.

LP : Une personne atteinte d’un trouble mental peut rester des années dans son logement sans qu’on ne la remarque. Puis un jour, elle présente un comportement inhabituel. Cela peut se traduire, par exemple, par une attitude violente envers elle-même, ou envers ses voisins. Je suis informée par le gardien ou par le responsable d’antenne et c’est ainsi que je rentre en contact avec le locataire et/ou sa famille. Je le convoque ou je vais à son domicile, je me renseigne pour savoir s’il a déjà eu des difficultés et s’il est connu des partenaires sociaux.

Souvent, il arrive que la personne soit en rupture de soins. Mon rôle est donc de l’accompagner en la mettant en relation avec les différents partenaires sociaux (centre médico-psychologique, centre communal d’action sociale, CAF, collectivité territoriale, etc.), pour qu’elle puisse retrouver son équilibre.

Si la situation est plus complexe, nous missionnons l’ALS, l’association pour le logement social, sur la base d’une fiche de mission qui détaille nos attentes. L’ALS est une structure qui a été créée par la SIMAR et la Société martiniquaise d’HLM, qui mutualise les moyens humains et financiers dans l’accompagnement social et médico-psychologique. Accompagnée d’une équipe médicale, elle peut poser un diagnostic et proposer des solutions médicales adaptées. Si bien sûr la famille accepte, puisque c’est un contrat signé entre les deux parties. Son soutien, est très important car le domaine de la santé mentale est extrêmement délicat. Sa présence rend les relations beaucoup plus fluides. L’ALS nous tient toujours informés de l’évolution des situations et nous pouvons statuer sur la suite à donner grâce à des échanges réguliers, des réunions et des comptes rendus d’intervention.

LM : De manière générale, un déménagement est générateur de stress. Alors accompagner le relogement d’un locataire en situation de handicap demande des échanges plus nombreux pour identifier ses besoins et limiter au maximum cette source d’angoisse. Le logement doit être adapté à des problématiques du handicap comme par exemple une douche plutôt qu’une baignoire, et il faut faire attention à l’environnement extérieur : transports en commun à proximité, largeur et état des trottoirs… Certaines choses peuvent nous sembler anodines, alors qu’elles sont de vraies contraintes pour la personne. J’ai suivi par exemple une dame polyhandicapée qui ne pouvait pas supporter le bruit de la VMC.

Mon rôle est aussi de rappeler les démarches à réaliser en amont du déménagement (ouvertures des compteurs, assurance…), de m’assurer que tout est prêt le jour J, et ensuite que le locataire est bien relogé.

« Parfois le voisinage nous demande d’intervenir vite, mais ce n’est pas possible. Tout se passe sur un temps extrêmement long, celui dont la personne a besoin pour avancer. Cela ne se fait pas en deux mois, plutôt sur un ou deux ans. »

Florence Ferrere

Quel est l’objectif d’un bailleur social quand il prend en charge ce type de problématiques ?

LM : Notre objectif est de maintenir le locataire dans son logement et surtout qu’il s’y sente bien. De le sécuriser et de l’accompagner au mieux, pour lui permettre de limiter ses angoisses et de vivre paisiblement chez lui. Ce sont souvent des personnes isolées. Donc, nous essayons de recréer un lien pour qu’elles se sentent mieux et que tout se passe bien dans le logement.

LP : C’est aussi une volonté de la SIMAR de vouloir aider au mieux les locataires à se maintenir dans leur logement. Ce sont des familles en difficulté sociale, des familles en détresse qui arrivent parfois dans l’urgence. Nous travaillons sur leur intégration dans les lieux et nous les suivons, quelle que soit leur situation. D’où nos différents partenariats, et la création de l’ALS pour accompagner au mieux les personnes notamment, ceux présentant des troubles mentaux. Ce qui est de plus en plus fréquent, sans doute dû aussi au fait que la population est vieillissante.

FF : Je me souviens d’un homme qui est décédé aujourd’hui… J’étais la seule à qui il acceptait de parler, cela me touchait beaucoup… Il se sentait tout le temps persécuté. Il m’expliquait que des camions poubelles venaient à deux heures du matin pour rejeter des gaz dans son logement via les aérations. Il pensait que ses voisins avaient mis des caméras chez lui pour le surveiller. Un jour, je suis allée les voir pour savoir comment ça se passait, s’ils lui parlaient de temps en temps. En fait, il n’était connu de personne. Il vivait tranquillement, mais ça n’allait pas dans sa tête. Et c’était sans espoir, même avec des médicaments. Au départ, il parlait très bien, il était toujours en costume, sa maladie était plus ou moins stabilisée. Et puis je ne sais pas ce qui s’est passé dans sa vie, il a arrêté de prendre soin de lui. Ses soucis psychologiques lui pesaient beaucoup, il ne dormait plus, il maigrissait à vue d’œil.

Du coup, notre objectif a été de nous assurer qu’il maintenait le lien avec l’équipe médicale et qu’il suivait son traitement, et de gérer parfois ses démarches administratives pour qu’il ne soit pas encore plus en difficulté.

« Dès l’entrée dans les lieux si nous sentons une famille en difficulté, nous nous rapprochons d’elle pour savoir si elle a de la famille qui peut aussi l’entourer. »

Laure Pelagie

Vous êtes confrontées à des situations complexes : comment le vivez-vous ?

LM : C’est quelquefois difficile humainement… Nous pouvons nous sentir démunis et quand je rentre le soir, j’y pense toujours… La pandémie a isolé encore plus ceux qui étaient déjà très seuls, ce qui a augmenté les problématiques de santé mentale. Nous avons appelé les personnes fragiles et les personnes âgées pendant le confinement, et nous avons vu encore plus de fragilité sociale.

LP : J’apprends à m’adapter… mais ce qui est difficile, c’est d’aller à la recherche de nouvelles solutions. Le choix est limité sur l’île en termes d’association médico-social. Alors nous essayons de temporiser, de traiter les urgences. Mais si une personne doit rester dans un logement autonome alors qu’elle serait mieux dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale [4], je reste très présente ainsi que toute l’équipe de proximité. Nous y mettons une attention toute particulière afin que le locataire se sente accompagné et encadré. Cela, en pensant aussi aux autres locataires, car un locataire en difficulté peut créer des nuisances sans le vouloir. Ces nuisances ont des répercussions sur l’environnement, sur la résidence, sur les autres voisins qui, eux aussi, ont besoin d’écoute…

FF : Quand une situation me préoccupe, j’échange avec mon directeur d’agence. Je peux lui exposer les situations compliquées, et nous regardons ensemble les priorités, qui nous pourrions appeler, etc. Nous portons parfois des moments assez émouvants, et nous n’arrivons pas à nous déconnecter. Nous nous demandons comment faire pour que tel résident soit accompagné au mieux et très rapidement, parfois nous aimerions avoir plus de retours des partenaires, ce qui n’est pas toujours le cas pour des raisons de secret professionnel. Nous le comprenons très bien, sauf que notre accompagnement ne peut pas être complet sans au moins quelques informations essentielles. Tout cela continue à cheminer, et ce malgré nous. Mais voilà… C’est aussi cela qui fait que nous avons choisi ce métier, je pense…

Nous sommes là pour aider les personnes à garder leur place dans la société

Le but de l’accompagnement social est de faire avec la personne, à son rythme. Parce qu’elle doit définir ses objectifs et son projet de vie pour essayer d’aller mieux. Et nous sommes là pour qu’elle puisse atteindre cet objectif. C’est ça, notre travail. Ce n’est pas faire à sa place. Et ça, c’est très important. Même si ce serait tellement plus simple. Mais si nous agissons à sa place, elle n’aura justement plus sa place. Et nous, nous cherchons à ce qu’elle garde cette place dans la société. Souvent, les gens manquent de confiance en eux. Ils me disent qu’ils ne savent pas faire… Alors je leur réponds : « Eh bien c’est votre première fois, on va le faire ensemble ! » Nous ne sommes pas là pour les minimiser, au contraire, nous sommes là pour leur montrer qu’ils sont capables d’agir, malgré les difficultés. Même si cela prend une semaine au lieu de deux heures…

Florence Ferrere

[1] Les Maisons de la Métropole pour les solidarités sont un service social de proximité lyonnais. Leurs missions : prendre soin des tout-petits, organiser le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, aider les plus démunis à surmonter les difficultés

[2] Un conseil local en santé mentale (CLSM) est un lieu où se retrouvent les acteurs concernés par la question de la santé mentale : élus, psychiatrie, représentants des usages, aidants et professionnels du territoire

[3] Les centres médico-psychologiques (CMP) proposent des consultations médico-psychologiques et sociales à toute personne en difficulté psychique. Ils regroupent des soignants (médecins psychiatres, psychologues cliniciens, infirmiers, orthophonistes, psychomotriciens…) et des travailleurs sociaux (assistants de service social, éducateurs…)

[4] Les centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ont pour mission d’assurer l’accueil, le logement, l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale

Répondant aux alertes de RTE (réseau de transport d’électricité) concernant les risques sur l’approvisionnement électrique dès cet hiver, CDC Habitat a mis en place un partenariat avec la société Voltalis afin de déployer, dans une partie de son patrimoine francilien, un dispositif permettant de maîtriser et réduire les consommations électriques.

Le sujet revient chaque année au moment de l’hiver et des grands froids, et concerne tous les bailleurs : comment garantir chaleur et confort aux locataires tout en maîtrisant les consommations énergétiques – et même en les réduisant pour répondre aux défis actuels en matière de transition écologique ? C’est ce double enjeu qui est au cœur du partenariat mis en place en 2020 par CDC Habitat et la société Voltalis, spécialiste français du pilotage de la consommation électrique. « On estime environ à 77 % la part du chauffage et de l’eau chaude sanitaire dans les consommations des ménages chauffés au tout électrique », explique Thierry Deberle, responsable du pôle stratégie énergétique et environnementale du groupe CDC Habitat. « La maîtrise de ces consommations est un important levier en termes d’économies d’énergie, et c’est l’un des objectifs du déploiement de la solution de Voltalis dans notre patrimoine ».

Le sujet est d’autant plus important cette année que la crise sanitaire est venue perturber la maintenance des réacteurs nucléaires français, ce qui pourrait poser des problèmes de sécurité du réseau électrique en cas de vague de froid – et donc de surconsommation hivernale. Le gouvernement a d’ailleurs appelé l’ensemble des bailleurs et des acteurs à se mobiliser et à déployer des initiatives – notamment d’effacement des consommations résidentiels. Comme l’explique Mathieu Bineau, directeur général de Voltalis, « notre solution permet de réduire la consommation électrique sur de très courtes durées, aux moments où le système électrique en a vraiment besoin. C’est une nouvelle approche de l’efficacité énergétique, solidaire et collective, que nous avons imaginée il y a 10 ans et qui arrive aujourd’hui à maturité ».

Un dispositif gratuit et transparent pour les locataires

C’est donc une solution particulièrement innovante qui est actuellement en cours de déploiement chez des ménages franciliens logés chez CDC Habitat : un petit boîtier connecté, installé au niveau des compteurs électriques, et permettant de gérer la consommation électrique des radiateurs et du ballon d’eau chaude. Celui-ci est adossé à une application smartphone qui permet de suivre sa consommation et de piloter ses appareils de chauffage à distance. Et surtout, point essentiel pour l’adoption du dispositif par le plus grand nombre, son déploiement est entièrement gratuit et sans abonnement puisque Voltalis est rémunéré par le système électrique pour les services rendus et notamment sa participation active à la sécurité de l’alimentation électrique des foyers.

Le déploiement sur le terrain, ralenti pour cause de second confinement, est entré dans son rythme de croisière, et CDC Habitat espère que plus de 3 000 ménages pourront bénéficier des bienfaits du dispositif dès cet hiver. « Pour cette première phase, nous avons sélectionné en grande partie des bâtiments des années 1990, avec chauffage tout électrique », reprend Thierry Deberle. « Nos 24 agences franciliennes suivent de près le dossier, afin notamment d’obtenir l’accord des locataires pour que leurs coordonnées soient transmises à Voltalis pour planifier l’intervention ».

Un premier bilan sera mené par le Groupe dans quelques mois afin de mesurer l’efficacité de cette première expérimentation, cerner les éventuelles réticences et objectifs des locataires, mais aussi leurs motifs de satisfaction, avant d’envisager un déploiement plus large. « Notre boîtier a déjà été déployé dans 100 000 logements en France et nous savons que nous pouvons apporter jusqu’à 15 % d’économies d’énergie par an », conclut Mathieu Bineau. « Et surtout, nous promouvons l’idée d’une certaine sobriété énergétique tout en permettant que consommation et production se rencontrent : seul, notre impact est assez faible mais tous ensemble, on peut offrir plus de flexibilité au système électrique et surtout limiter le recours aux énergies fossiles ».

Afin d’aider les OLS à relever les défis liés à loi de finances 2018 et à la loi Élan, CDC Habitat déploie une vaste stratégie partenariale à l’échelle nationale. Une démarche qui se concrétise au niveau de la direction interrégionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, et s’inscrit pleinement dans le projet de territoire récemment formalisé.

Une stratégie née des besoins du terrain

Sollicité à de multiples reprises par les collectivités et les opérateurs locaux suite à l’entrée en vigueur de la loi de finances 2018 et de la loi Élan, CDC Habitat déploie depuis plusieurs années une stratégie visant à répondre aux conséquences de ces deux textes majeurs pour le secteur du logement social : le premier ayant réduit les capacités d’autofinancement des bailleurs et le second ayant imposé le regroupement des organismes dont le patrimoine est inférieur à 12 000 logements. Pour cela, le Groupe travaille localement sur la mise en place de partenariats sur-mesure et sur des accompagnements financiers et/ou opérationnels, pour permettre aux acteurs locaux de continuer à déployer des politiques globales de l’habitat, en phase avec les besoins des territoires.

Des partenariats adaptés à chaque situation

L’intervention de CDC Habitat peut prendre trois formes différentes selon les besoins identifiés et le profil des OLS. Le premier scénario, et le plus fréquent, est la prise de participation par le biais d’interventions en fonds propre ou d’avances en compte courant, ce qui permet au Groupe de rentrer dans la stratégie de développement de l’organisme. Des partenariats « métiers » peuvent également être noués. Enfin, CDC Habitat peut intervenir en co-développement ou en co-production de projets, sur de multiples thématiques : réhabilitation, développement du logement intermédiaire, programmes « Action Cœur de Ville », gestion des copropriétés dégradées…

Des projets inscrits dans la durée

L’objectif premier de CDC Habitat est de permettre aux OLS locaux de conserver leur indépendance et de mettre en œuvre les politiques globales de l’habitat voulues par les collectivités.. A travers ces partenariats, le Groupe contribue au plan de développement à moyen terme des organismes, mais ne se substitue à aucun moment aux équipes en place. En revanche, les synergies entre les partenaires sont renforcées afin de faciliter l’émergence de projets adaptés aux besoins locaux, notamment en soutien à la production de logement social. Une quarantaine de partenariats a ainsi été signée dans toute la France – dont plusieurs en PACAC.

Des partenariats pour accompagner les dynamiques en PACAC

Trois premiers partenariats ont été signés au niveau de la DIR avec la SAIEM de Draguignan, la SAIEM de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la SEMIVIM – la SEM du Pays de Martigues. Dans les trois cas, le partenariat a pris la forme d’une prise de participation de CDC Habitat dans le capital des structures. Chacun des organismes apporte son ancrage local et sa connaissance des spécificités de leur territoire tandis que CDC Habitat propose un soutien stratégique, financier et/ou opérationnel afin de permettre aux projets d’émerger rapidement. Les partenariats s’articulent autour de priorités identifiées avec les collectivités, comme le développement de l’offre sociale sur Draguignan, le renforcement de la mixité logement social/logement intermédiaire à Martigues ou encore la réhabilitation du patrimoine pour la SAIEM de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Un réseau pour faciliter le partage d’expérience