La Fondation pour la mémoire de l’esclavage a été créée en 2019. Elle est soutenue par l’État et par des partenaires publics et privés, dont CDC Habitat qui fait partie du Collège des fondateurs. Une des missions fondamentales de la Fondation est de s’adresser à la jeunesse pour la sensibiliser à l’empreinte de l’esclavage sur notre Histoire. Pour cela, la Fondation développe un programme qui s’adresse en priorité aux jeunes et plus particulièrement à ceux des quartiers prioritaires. Entretien avec Aïssata Seck, responsable du programme citoyenneté, jeunesse et territoires, de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

La Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage a été créée en 2019. Quel est son projet ?

Aïssata Seck : Notre objectif est d’inscrire l’esclavage colonial comme un fait marquant de l’histoire de France, de faire connaître ses héritages multiples et d’utiliser le savoir pour lutter contre toute forme de racisme et de discrimination. Nous agissons pour l’intérêt général et la cohésion nationale. Tous nos mécènes partagent le projet de transmettre l’Histoire par la culture, pour la citoyenneté.

Quel type d’actions sont menées dans le cadre du programme Citoyenneté et jeunesse ?

A.S. : Le volet citoyenneté s’adresse en priorité à la jeunesse dans son ensemble et plus particulièrement aux jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Ce sont des actions concrètes qui ont pour objectif de contribuer à la cohésion sociale, à la reconnaissance de la diversité, et à la promotion des valeurs républicaines. Le programme est mené en partenariat avec les collectivités territoriales, l’Éducation populaire (Maisons de quartier, associations), et toutes les structures et associations locales.

Nous développons notre action dans les QPV à travers le soutien d’appels à projets et l’accompagnement d’actions dans les territoires. Nous sommes en train de monter un parcours avec le Louvre, autour des œuvres ayant un rapport direct avec la mémoire de l’esclavage (Le Radeau de la Méduse de Géricault par exemple) pour que les jeunes se sentent tous concernés par leur visite au musée.

L’objectif de la Fondation est aussi d’intégrer des programmes de service civique, et de proposer des modules pédagogiques pour former des jeunes à l’histoire qui pourraient accompagner des associations et des collectivités dans leurs actions mémorielles ou de lutte contre les discriminations.

Est-ce que vous travaillez aussi avec les enseignants ?

Le programme Éducation porté par Nadia Wainstain est mené en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale pour apporter des outils spécifiques aux enseignants sur l’histoire et les héritages de l’esclavage. Ces outils se fondent sur les programmes scolaires et les enrichissent en proposant une approche différente.

Nous organisons aussi des journées thématiques de formation des enseignants. En novembre 2020, les premières formations ont été organisées en Guyane avec des réactions très positives des enseignants qui apprécient qu’on leur procure des outils pédagogiques concrets et adaptés pour enseigner cette histoire.

Nous intervenons aussi à travers des actions ciblées en partenariat avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis avec, par exemple, avec la création d’un parcours de visite en Ile-de-France à destination des collèges du département.

Quand vous intervenez auprès des jeunes, quelles réactions constatez-vous ?

Je n’ai jamais constaté de réactions négatives mais une volonté de mieux comprendre la société d’aujourd’hui à travers une meilleure connaissance de notre histoire. Les jeunes sont très attentifs durant nos interventions. Certains manifestent l’envie d’en parler avec leurs parents.

« Je ne me souviens pas d’avoir appris cette histoire à l’école » est souvent la première réaction. D’autres sont très volontaires : « C’est important de parler de cette histoire négative qui existe toujours sous d’autres formes », « j’ai appris beaucoup de choses mais c’est difficile de parler de ce sujet », « j’avais déjà étudié l’esclavage à l’école mais je ne savais pas que les Noirs avaient autant souffert », voilà quelques réactions que j’ai relevées.

L’année 2020 était l’année de mise en place de la Fondation. Comment s’est déroulée cette première année de fonctionnement dans le contexte de la crise sanitaire ?

Nous avions des craintes en raison de la pandémie et, finalement, 2020 a été une très belle réussite pour la visibilité de la Fondation naissante grâce au numérique.

Le Mois des Mémoires a été préservé malgré le confinement. Toutes les commémorations locales ainsi que la commémoration nationale du 10 mai ont été organisées en Live sur Internet. Grâce à ces événements numériques, nous avons obtenu une visibilité que nous n’aurions peut-être pas obtenue avec des commémorations physiques.

50 personnalités (artistes, chercheurs, historiens, jeunes) ont participé à un live d’une durée de 6h, le 10 mai 2020, avec près de 300 000 vues !

Le Mois des Mémoires – 2021 : les 20 ans de la loi Taubira

Le Mois des Mémoires se tient chaque année du 27 avril au 10 juin. Les actions sont concentrées sur cette durée afin de toucher un plus grand nombre de citoyens, avec des événements populaires et festifs.

- Le 27 avril 1848, date de l’abolition de l’esclavage ;

- Le 10 juin, date de la commémoration en Guyane (chaque département d’Outre-mer commémore l’abolition de l’esclavage à une date différente).

« Le mois des mémoires 2021 aura une importance très particulière car nous allons célébrer les 20 ans de la loi Taubira, qui reconnaît l’esclavage comme un crime contre l’humanité. Ce sera la première cérémonie commémorative portée par la Fondation qui souhaite que l’évènement soit inclusif et populaire, avec la mobilisation (si la situation sanitaire le permet) de 500 jeunes venus de toute la France (via le réseau Éducation nationale et Éducation populaire), dont certains participeront activement à la cérémonie. L’objectif prioritaire est de mobiliser les jeunes de toute la France : des départements d’outre mer aux territoires ruraux de l’hexagone. »

C’est une nouvelle étape que CDC Habitat vient de franchir en Île-de-France. Initiée l’an dernier malgré le contexte inédit que nous connaissons tous, notre nouvelle organisation territoriale du pôle social est opérationnelle depuis le 1er avril et avec elle, c’est toute notre démarche de proximité qui se voit renforcée et réaffirmée. Le redécoupage territorial qui a conduit à la mise en place d’un seul réseau d’agences sociales a été pensé afin de rendre plus lisible notre action sur le terrain et de permettre à nos équipes de mieux remplir leurs missions au service des collectivités et de nos locataires, avec encore plus de souplesse et de réactivité.

Cette nouvelle organisation est complétée depuis le 1er juin par le mise en place de 3 directions interdépartementales visant à piloter notre activité de façon transversale et à être les interlocuteurs privilégiés des acteurs à cette échelle.

Parallèlement, la direction interrégionale Île-de-France élabore son projet de territoire. Celui-ci vise à fixer nos orientations stratégiques sur les 3 années à venir, avec des objectifs opérationnels sur les territoires prioritaires d’intervention que ce soit en Gestion locative, Patrimoniale ou en Développement sans oublier nos engagements sociaux et environnementaux. Là encore, notre volonté est claire : il s’agit pour nous de réaffirmer notre positionnement en tant qu’acteur et partenaire des acteurs des territoires et en particulier les élus. Ce projet mené de manière collaborative à l’échelle de la Direction viendra compléter les engagements pris localement à travers les Conventions d’Utilité Sociale (CUS), qui sont en cours de finalisation au niveau de notre région.

Enfin, fidèles à notre volonté d’accompagner les dynamiques territoriales, les équipes franciliennes de CDC Habitat sont pleinement mobilisées pour mener à bien le plan de relance en faveur du logement locatif social lancé par le Groupe au mois de février dernier. En annonçant sa volonté de produire 42 000 logements locatifs sociaux d’ici à 2022, soit une hausse de plus de 50 % de sa production annuelle, notre Groupe a envoyé un message fort et volontariste à l’ensemble des collectivités et des acteurs de terrain.

Pour y parvenir, un appel à projet portant sur 30 000 nouveaux logements locatifs sociaux sur deux ans va être mené, dont une partie importante concernera évidemment l’Île-de-France puisque notre région continue de concentrer une grande partie de la demande. Achats en VEFA ; reprise de foncier en ZAC ou en diffus pour réaliser des opérations neuves en maîtrise d’ouvrage directe ; transformation d’immeubles de bureaux en logements : toutes les options sont sur la table et nous aurons besoin de l’ensemble des acteurs locaux, à commencer par les élus, pour mener à bien ce projet, en phase avec leurs besoins et les dynamiques de leurs territoires.

Plus que jamais, CDC Habitat entend assumer pleinement sa mission d’opérateur global de l’habitat d’intérêt public, malgré les incertitudes économiques ou sanitaires actuelles et à venir.

Eric Dubertrand, directeur interrégional CDC Habitat Île-de-France.

Appelées aussi « clauses sociales », elles sont un levier pour faciliter l’emploi des personnes en situation de fragilité socio-économique et impliquent de multiples partenaires – les communes, les services publics de l’emploi, les bailleurs sociaux, les structures d’insertion, l’Anru… En une dizaine d’années, elles ont généré plus de 25 millions d’heures de travail en insertion sur des projets de rénovation urbaine ou de gestion de proximité. Briefing sur un sujet plein de promesses.

Concrètement, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’abord d’un dispositif réglementaire défini par le Code des marchés publics et mobilisable par tous les acteurs publics (collectivités territoriales, établissements publics et administrations) dans leurs appels d’offres de réalisation de travaux ou de fourniture de services.

Leur principe : elles obligent les signataires du marché à réserver un volume d’heures de travail à des publics en difficulté d’insertion professionnelle.

Depuis 2005, l’Anru – l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine – à inscrit ces clauses comme condition d’exécution des marchés qu’elle finance : pour tous ces marchés, 5 à 10 % des heures de travail doivent être réalisées par des publics éloignés de l’emploi, issus des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » (ou QPV).

Pourquoi « 5 à 10% » ? Parce que c’est 5 % pour les contrats de rénovation urbaine (les travaux) et 10 % pour les contrats de gestion urbaine de proximité (l’ensemble des prestations qui contribuent au bon fonctionnement et à l’amélioration de la vie quotidienne d’un quartier : du traitement des ordures ménagères à l’animation de la vie sociale, en passant par la conception ou l’entretien des espaces).

Au-delà du principe juridique, les clauses d’insertion constituent un moyen efficace de lutte contre le chômage et l’exclusion, qui favorise aussi la cohésion sociale dans les territoires en difficulté.

Qui est concerné ?

- Les maîtres d’ouvrage : ce sont les bailleurs sociaux et les collectivités locales, qui sont commanditaires des travaux ou donneurs d’ordre du contrat de gestion, et qui doivent s’assurer que les clauses sont respectées

- Les entreprises de travaux ou de gestion, qui vont exécuter le travail et les heures d’insertion prévues dans le marché, et devront en justifier. Elles peuvent recourir pour cela soit à l’emploi direct des personnes (en CDI, CDD ou contrat d’alternance), soit à l’emploi indirect en faisant appel à des structures d’insertion, des associations ou des agences d’intérim. Il existe d’ailleurs des partenaires spécialisés : les entreprises de travail temporaire d’insertion ou ETTI.

- Les personnes en difficulté d’accès à l’emploi, qui peuvent bénéficier de ces clauses : ce sont par exemple des demandeurs d’emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA, des travailleurs handicapés, des jeunes sans qualification ou sans expérience professionnelle… Ils peuvent accéder aux emplois proposés et bénéficier aussi, parfois, de formations et de dispositifs d’accompagnement vers l’emploi

- Les structures d’insertion par l’activité économique : ce sont des associations ou des entreprises spécialisées (comme les Centres d’aides par le travail ou les ETTI), ainsi que la ou les agences Pôle Emploi locales, qui se chargent d’identifier, de contacter et de contractualiser parfois avec les personnes qui pourront remplir ces quotas spécifiques d’heures de travail

- Les « facilitateurs » : ce sont les personnes qui, au sein des collectivités locales ou des agences Pôle Emploi, sont chargées de mettre en contact et de coordonner les intervenants (maître d’ouvrage, entreprises, structures d’insertion, etc.) pour que les clauses soient mises en œuvre et suivies.

Ça existe depuis longtemps ?

- Depuis 1993 au sein du Code des marchés publics

- Depuis 2004 au sein de la Charte nationale d’insertion de l’Anru, publiée après le lancement du Programme National de Rénovation Urbaine (ou PNRU)

- Depuis 2015 au sein de la nouvelle version de la Charte, évolutive, publiée au moment du lancement du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine 2014-2024 (ou NPNRU)

- Depuis 2016 au sein d’un décret permettant aux commanditaires de marchés publics de favoriser l’insertion professionnelle de diverses manières : soit comme condition d’exécution du marché (art. 38), soit comme objet même du marché (art. 28), soit en réservant le marché à des structures employant du personnel en situation de handicap ou d’insertion (art. 36-1 et 36-2), soit encore en le réservant à des structures de l’économie sociale et solidaire (art 37)

Est-ce que ça marche ?

Oui, et même très bien : les chiffres issus du bilan de juin 2015 de l’Anru sont très encourageants : les objectifs de 5 à 10 % sont souvent dépassés et certains parcours d’accompagnement vers l’emploi ont été couronnés de succès. De plus, les clauses d’insertion ont permis de réunir des acteurs de l’insertion, des acteurs économiques et des acteurs publics pour faire émerger une vraie concertation territoriale appliquée à l’insertion professionnelle. Les clauses d’insertion sont désormais perçues comme une opportunité pour faire progresser la responsabilité sociale des entreprises et des institutions. Le bilan ouvre toutefois de nombreuses voies d’amélioration et de déploiement du dispositif :

- pour toucher plus de femmes (l’application aux métiers de la rénovation et de la gestion urbaines ayant conduit à une large majorité d’hommes concernés) et de personnes très éloignées de l’emploi, aujourd’hui non identifiées par les acteurs locaux;

- pour élargir à d’autres métiers et d’autres secteurs que celui du BTP, en incluant notamment plus de prestations intellectuelles,

- pour renforcer l’accompagnement à plus long terme des bénéficiaires, la formation et le suivi des parcours d’emploi et de compétences.

millions d’heures de travail ont été réalisées par 63 000 personnes entre 2005 et 2015

des heures ont été réalisées via des embauches directes par l’entreprise

des heures ont été effectuées par des jeunes de moins de 26 ans

Que fait CDC Habitat sur le sujet ?

CDC Habitat, bien au-delà de son rôle de bailleur social, mobilise toute son expertise d’opérateur social urbain pour développer l’insertion par l’activité économique. Les clauses d’insertion sont un des moyens par lesquels nous affirmons notre mission d’intérêt général, au service de l’emploi sur le territoire.

Nous avons ainsi dressé, en novembre 2020, un premier bilan des clauses d’insertion sur lesquelles nous avons été impliqués, afin d’identifier les freins, les leviers et les bonnes pratiques qui pourront faciliter, accélérer et améliorer leur déploiement auprès de l’ensemble du secteur du logement social. Nous avons mis en place un groupe de travail dédié, qui s’est donné quatre objectifs principaux :

- co-construire et diffuser une culture commune autour de l’insertion et de ses enjeux,

- définir un « process type » relatif à la préparation et au suivi de l’offre d’insertion,

- harmoniser les outils pour les collaborateurs en mettant à leur disposition des pièces de marché types, des cartographies, des chartes et des guides pratiques,

- structurer un réseau de référents dans le groupe Caisse des Dépôts.

C’est un sujet que nous travaillons pour le moment avec nos directions et nos filiales, dans la perspective d’une mise en commun progressive avec l’ensemble des bailleurs sociaux français, acteurs déterminants du développement territorial.

Sources

- CDC Habitat, direction de la Cohésion sociale et territoriale et direction du Patrimoine, avril 2021

- Bilan sur l’insertion – Anru, 30 juin 2015 – et synthèse sur le PNRU au 31 décembre 2016

- Clauses d’insertion : un tremplin vers l’emploi – Anru, magazine En Villes n°2, septembre 2020

Misant sur l’accueil et la bienveillance, l’antenne « Axel, vos services pour l’emploi » de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, regroupe une équipe dynamique d’associations et d’institutions, rassemblées à l’initiative de CDC Habitat, qui offrent aux habitants du quartier Bel Air une batterie d’informations, de conseils, de diagnostics, de formations et d’outils pour mieux s’intégrer dans la vie professionnelle. Immersion sur place, un mardi matin de janvier.

Sous une pluie battante, Brenda Fanohizany arrive en courant à l’antenne du 31 rue Lenain de Tillemont, à Montreuil. Elle est chargée d’ouvrir le local « pour la première fois toute seule ». Brenda a 22 ans et travaille depuis quelques mois pour l’association Emmaüs Connect, qui lutte contre la précarité numérique en offrant des formations, des permanences d’aide informatique, mais aussi du conseil, de la médiation et de la vente de matériel à prix solidaires.

La session de « Permanence connectée » animée par Brenda commence à 10 heures. Elle est venue plus tôt pour pouvoir installer, chauffer la grande salle et préparer les ordinateurs pour les participants. Nadira Moufid, conseillère en transition professionnelle à l’Afpa – l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes –, arrive elle aussi à l’antenne pour ses premiers rendez-vous de la matinée.

L’Afpa et Emmaüs Connect sont les deux organisations présentes ce matin, mais elles sont nombreuses à se partager le local en alternance, avec Pôle Emploi, l’Adie (financement et micro-crédit aux entrepreneurs), NQT – Nos quartiers ont du talent –, l’entreprise O2 de services à la personne, Wimoov pour les services de mobilité et Positive Planet qui propose un accompagnement à l’entrepreneuriat.

Nadira et Brenda ont des profils très différents et complémentaires. Si Brenda démarre dans la vie active, en service civique pendant son année de césure entre sa licence et son master de Lettres, Nadira, elle, a un solide parcours en ingénierie de la médiation, insertion et formation professionnelle. Après un doctorat scientifique, raconte-t-elle, « ma fibre pour la médiation sociale s’est révélée alors que je faisais de l’interprétariat et de la traduction pour des juges d’instruction, les tribunaux et la Police. […] Je traduisais en français, arabe et berbère, et j’apportais en même temps un éclairage, un décodage sur les conditions sociales et socio-culturelles des personnes, souvent victimes d’esclavagisme dans le cadre de leur travail. Je faisais une traduction… à la fois au sens propre et au sens figuré ». Cette expérience lui a donné l’impulsion vers les activités d’insertion et d’aide sociale, mais elle a d’abord souhaité se former et « s’outiller », comme elle dit, « en sciences humaines, sociologie et psychosociologie, pour mieux appréhender la relation à l’autre ». Devenue conseillère en insertion et formatrice professionnelle, elle intègre l’Afpa en 1997 et partage aujourd’hui son temps entre le centre Afpa de Paris et l’antenne de Montreuil, où elle peut être « au plus près des personnes ».

Permanence connectée

La session de Brenda Fanohizany commence avec Idrissa D., qui bénéficie d’une séance individuelle, adaptée au contexte sanitaire : « avec le Covid, les gens ont peur et viennent moins facilement » explique Brenda. Idrissa D. habite dans l’immeuble, juste au-dessus de l’antenne, et est déjà venu plusieurs fois. « J’ai besoin d’apprendre à me servir des ordinateurs » dit-il. À 67 ans, boulanger depuis plus de 20 ans, il n’a eu en effet que très peu d’occasions de les utiliser. Brenda lui propose de « commencer par un exercice pour se remettre dans le bain », suivi d’autres pour fluidifier son utilisation de la souris, des clics droit et gauche, de la navigation en utilisant la mollette, et du clavier. Monsieur D. reste concentré et semble satisfait de ses progrès. Développer les usages informatiques est un sujet clé pour les intervenants de l’antenne Axel, et Nadira Moufid souligne que « beaucoup de visiteurs ont besoin de réassurance, et beaucoup ne savent pas utiliser le numérique, c’est pour ça que nous avons mis trois ordinateurs à disposition ici, pour que les personnes puissent s’entraîner et devenir petit à petit autonomes dans leurs démarches ».

« Je viens souvent le mardi matin. J’apprends à me servir des ordinateurs, c’est bien. »

Idrissa D, bénéficiaire Emmaus Connect. Photo : Sophie Loubaton

Aller vers les gens… et prendre le temps

Monsieur D. n’est pas le seul à habiter tout près. Sally B., elle aussi, habite « à 2 minutes d’ici ». Et c’est grâce à cette proximité qu’elle est venue aussi rapidement consulter l’Afpa au moment de sa recherche d’emploi. Avec cinq enfants à la maison, elle n’a pas beaucoup de temps à elle, mais « un jour en passant j’ai vu le mot « emploi » sur la façade, alors je suis rentrée, même si je ne savais pas trop ce que l’antenne proposait ! » précise-t-elle. Elle voudrait reprendre une activité d’assistanat ou de secrétariat à temps partiel, qu’elle a déjà exercée pendant 7 ans avant la naissance de ses enfants. Elle vient à l’antenne avec plaisir : « avec l’Afpa, grâce à Nadira, je suis très bien accompagnée depuis trois mois. Elle m’a proposé de suivre une formation pour remettre à jour mes acquis en bureautique et obtenir le Passeport de compétences informatique européen. Depuis on échange régulièrement, on regarde ensemble les annonces, elle me donne son avis sur mes lettres de motivation… c’est un vrai suivi et en plus c’est juste à côté, c’est top. »

Pour aider Karim M., dont la formation et l’expérience d’électricien en Algérie n’étaient pas reconnues par les employeurs, Nadira Moufid a aussi pu « prendre le temps d’établir une relation et de trouver les bons leviers ». Un point très important pour elle, qui fait toute la différence avec d’autres types d’accompagnements. Désormais muni d’une habilitation française, Karim a maintenant « tout ce qu’il faut » pour postuler dans son domaine d’expertise.

« L’idée de cette antenne, souligne Nadira, c’est de pouvoir aller vers les gens, de prendre le temps avec eux, d’aller à leur rythme et, si on peut, de les mener vers l’autonomie. Quand les personnes qu’on suit atteignent leur objectif, pour nous c’est génial, on se dit qu’elles n’ont plus besoin de nous ».

« L’autonomie à l’épreuve de l’urgence »

« Il faut surtout être très présents. Le plus important, c’est de garder le lien avec les gens, indique Brenda. On leur envoie des messages de rappel souvent, jusqu’à la veille des rendez-vous ».

Nadira, elle aussi, abonde en ce sens : « je n’aime pas le mot « suivi », parce qu’on perd l’idée du libre-arbitre qu’il faut absolument préserver ; je dirais plutôt « accompagnement ». Il s’agit pour nous soit de donner des infos, soit de travailler sur un projet professionnel, mais dans tous les cas d’apporter des clés et des repères pour trouver les bonnes formations, connaître les certifications, etc.… et de faciliter l’autonomie, à l’épreuve de l’urgence ». Elle se souvient encore de la dame âgée venue un jour à l’antenne « avec sa valise, parce qu’elle avait été mise à la porte. Sa demande était tout simplement qu’on l’aide… » À l’épreuve du réel, les besoins auxquels répondent les associations de l’antenne ne concernent pas seulement l’emploi : « le premier besoin, ce sont les démarches administratives du quotidien comme les rendez-vous à la Préfecture, les réactualisations de dossiers CAF, les impôts, l’accès aux droits fondamentaux… ainsi que l’accès au logement ; et à 50 % environ le sujet de l’emploi, explique Nadira. Les personnes qui viennent ici sont souvent des personnes vulnérables, qui souffrent de difficultés aggravées par la représentation qu’ils ont des administrations, le manque de reconnaissance individuelle, et ce qu’on appelle l’illectronisme. »

Être à l’écoute et apporter son aide, c’est aussi ce qui motive Brenda dans ses activités pour Emmaüs Connect : « Tous ceux que j’ai vu m’ont marquée. On s’imagine mal ce qu’ils ont vécu, ce sont souvent des choses difficiles. Et ils ont besoin de parler. Ça donne une autre perspective, ça éclaire sur d’autres aspects de la vie… et ça fait mûrir. »

« Il y a beaucoup à faire »

Si l’antenne Axel s’est installée ici il y a plus de 4 ans, c’est parce que Bel Air fait partie des quartiers prioritaires de la politique de la ville et qu’il rassemble un grand nombre de personnes en difficulté et éloignées de l’emploi. D’après Nadira, « le taux de chômage est d’environ 23 %, à peu près deux tiers des habitants sont faiblement qualifiés et 40 % vivent en dessous du seuil de pauvreté ». Pour autant, le quartier ne compte pas parmi les moins favorisés du département, puisqu’il a été rénové, qu’il mêle logements sociaux et intermédiaires et qu’il bénéficie d’une certaine mixité sociale. Mais comme le dit Nadira, « il y a beaucoup à faire ». C’est pourquoi Nadira et Brenda croient autant en l’utilité de « l’accueil inconditionnel et non-institutionnel » et aux services de proximité que propose l’antenne.

Pour l’avenir, Brenda a prévu de continuer ses études en master à la rentrée prochaine, tout en continuant le bénévolat, et Nadira « a plein d’idées » pour continuer à développer les services sur place : « du travail en réseau avec d’autres associations, de l’information collective sur des dispositifs comme les contrats aidés, la certification CléA pour la recherche d’emploi, les services d’habitat solidaire d’Adoma… il y a un potentiel énorme, si le contexte sanitaire devient moins compliqué. »

Créée en 2014, Expli’Cité intervient auprès des jeunes en fragilité scolaire et sociale «pour les aider à devenir des citoyens épanouis et autonomes, grâce au soutien scolaire», explique Laurence Vaudet cofondatrice de l’association avec Mathilde Claude.

Expli’Cité est implantée à Cergy où elle intervient dans différents quartiers et collèges en politique de la ville. Cet ancrage territorial lui permet de développer des partenariats de qualité avec les acteurs locaux. L’association fonctionne avec trois permanents et près de 80 bénévoles recrutés parmi les étudiants des universités et des écoles supérieures de Cergy.

Pour Laurence Vaudet le « déclic » de l’action sociale s’est fait alors qu’elle était expatriée au Brésil : « Ce que j’ai vu dans les favelas m’a convaincue, dès mon retour en France, de me consacrer au social avec une approche éducative ».

Expli’Cité accompagne les jeunes du cours préparatoire à la Terminale. L. Vaudet précise : « Au départ nous intervenions seulement au collège, une période charnière que les jeunes abordent avec des lacunes et un manque de confiance en soi. Ensuite nous avons élargi notre action aux écoliers et aux lycéens. Notre approche est globale. L’aide aux devoirs est complétée par un travail sur la motivation pour permettre aux jeunes de reprendre confiance en eux. Et nous sommes aussi en lien avec les parents via la médiation d’un adulte-relais. »

Durant l’année scolaire 2019/2020 et malgré le confinement, Expli’Cité a accompagné plus de 260 jeunes : « Nous avons réussi à maintenir nos actions grâce au suivi à distance et aux conférences à distance avec les familles en demande d’échanges. »

Pour répondre aux besoins exprimés, Expli’Cité a amplifié ses actions de tutorat numérique : « Les jeunes apprennent à travailler sur tablettes et avec des logiciels pédagogiques. Nous leur proposons aussi l’ouverture de comptes individuels sur une plateforme numérique de soutien scolaire. ». Objectif pour 2020-2021 : accompagner plus de 300 jeunes dans plus de 9 locaux différents.

Ce projet de de tutorat numérique fait partie des actions soutenues par CDC Habitat social dans le cadre de « Des idées pour nos actions ». Il répond à deux enjeux majeurs : lutter contre la fracture numérique et agir au plus près des habitants.

Pour les jeunes diplômés des QPV (Quartiers prioritaires de la politique de la ville), la recherche d’un emploi tourne souvent à la course d’obstacles. L’absence d’un réseau professionnel, l’inexpérience du marché du travail et le manque de confiance en eux sont autant de difficultés à surmonter. Pour les aider, NQT (Nos Quartiers ont des Talents) a créé un dispositif d’accompagnement qui repose sur le parrainage des entreprises. CDC Habitat en est un parrain actif.

Un parrainage unique en France

NQT a été créé en 2005 à l’issue de la rencontre entre Yazid Chir, entrepreneur et président du MeDEF 93, et d’un jeune Français, d’origine centrafricaine, titulaire de deux masters et qui ne trouvait pas d’emploi à la hauteur de sa formation.

De cette rencontre va naître Nos Quartiers ont des Talents (aujourd’hui NQT) : avec l’aide de plusieurs entreprises de Seine-St-Denis, Y. Chir crée un dispositif qui accompagne les jeunes dans leur recherche d’emploi grâce à la mise en place d’un système de parrainage unique en France. Les jeunes sont suivis et conseillés au sein des entreprises adhérentes à NQT, par des cadres et dirigeants expérimentés, en activité. Chaque jeune est encadré par un parrain ou une marraine attitrée(e)s.

Aujourd’hui plus de 700 entreprises sont engagées dans le réseau et l’association est implantée dans 12 régions et 4 départements d’outre-mer.

En 15 ans, ce sont plus de 60 000 jeunes qui ont été suivis.

Quels critères pour bénéficier du dispositif NQT ?

Pour être éligible au dispositif NQT, les jeunes doivent avoir moins de 30 ans, être titulaire d’un BAC + 3 au minimum, résider en QPV (quartier prioritaire de la ville) et/ou être issu d’un milieu social modeste.

Qui sont les parrains et marraines ?

13 000 parrains et marraines, professionnels en activité et expérimentés, constituent le réseau NQT.

Pour les parrains/marraines, l’engagement représente 2,8 jours par an d’accompagnement

Quels sont les obstacles rencontrés ?

L’absence de réseau est la problématique principale à laquelle se heurtent ces jeunes diplômés issus des QPV. Cette difficulté est liée à leur milieu social à leur formation.

En effet, 65 % des jeunes aidés par NQT sortent de l’Université, une formation qui ne leur donne accès ni aux stages, ni au réseau d’anciens élèves.

« Les problèmes rencontrés sont souvent liés à l’orientation au départ, reconnaît A. Zeyan. Perdus dans un projet professionnel trop généraliste, les jeunes perdent confiance. Il faut les remobiliser. » Le rôle des parrains et marraines est de leur ouvrir leur carnet d’adresses.

Le lien avec un QPV reste par ailleurs très stigmatisant même si de plus en plus de jeunes, dans ces quartiers, accèdent à l’enseignement supérieur et que les entreprises ont envie de recruter des jeunes issus de la diversité. En témoigne, l’enthousiasme des personnes qui, dans les entreprises, s’engagent auprès de NQT.

« Être parrain/marraine est une expérience gratifiante qui nous tend un miroir sur notre propre parcours et qui nous pousse à nous interroger sur nos schémas de recrutement. »

Sandrine Béguec, directrice de la communication de CDC Habitat

Comment se déroule une mission de parrainage ?

Le premier entretien se tient en face à face. Les échanges s’organisent ensuite par téléphone. L’engagement repose sur le volontariat et sur le temps de travail. Il faut trouver le parrain/la marraine qui corresponde au projet professionnel du jeune diplômé.

Sandrine Béguec, directrice de la communication de CDC Habitat, témoigne :

« J’ai accompagné Kevin, un jeune diplômé franco-sénégalais, pendant un an. Nous avons parlé librement des obstacles qu’il rencontrait, liés à sa couleur de peau, au quartier de Bondy dont il est originaire, à sa formation universitaire généraliste (Relations publiques).

Sur mes conseils, il a suivi une formation complémentaire à l’AFPA, une structure qu’il ne connaissait pas. Et je l’ai mis en relations avec d’autres directions du groupe. Je l’ai aidé à prendre conscience qu’il ne fallait pas se fermer des portes d’emblée ni sous-estimer des secteurs pour lesquels il était un candidat parfaitement adapté.

Aujourd’hui Kevin est Gestionnaire de logement accompagné et temporaire à la DRIL du 93. Nous sommes toujours en contact même si ma mission est accomplie. »

Quel bilan ?

En moyenne, les jeunes qui contactent l’association, sont en recherche d’emploi depuis 7,5 mois. La durée d’un accompagnement est de 6 mois en moyenne.

70% des jeunes trouvent un emploi grâce à l’accompagnement : CDI, alternance, retour en formation. « Sans l’aide de NQT, la recherche d’emploi durerait un an minimum ».

CDC Habitat parrain actif

La Caisse des Dépôts est un parrain actif depuis 2012 et CDC Habitat a rejoint le dispositif en tant que filiale.

« Le dispositif NQT a du sens dans notre secteur d’activité pleinement engagé au service de l’intérêt général, témoigne Charlotte Happe, chargée de mission relations publiques et partenariats innovation sociale. Notre présence dans les QPV donne encore plus de sens à notre engagement. Les collaborateurs de CDC Habitat sont très intéressés par cette initiative. Ils ont à cœur de transmettre leur expérience. »

Après une année bousculée par la crise sanitaire, CDC Habitat a choisi de placer l’année 2021 sous le signe de la poursuite de la mobilisation et de la concrétisation du plan de relance. Entretien croisé avec Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, et Pierre Fournon, directeur interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

Quel bilan dressez-vous de l’année inédite que nous venons de traverser ?

Anne-Sophie Grave : Je retiens avant tout que notre Groupe a été au rendez-vous de la proximité. Alors que la crise sanitaire a pris tout le monde de court, nous sommes restés présents sur le terrain et avons poursuivi nos missions d’intérêt général sans faillir. Qu’il s’agisse de veiller sur nos locataires les plus fragiles ou de venir en aide aux commerces durement touchés par l’arrêt de leur activité en suspendant leur loyer, nous avons été en première ligne à chaque étape. Et bien sûr, nous avons été au rendez-vous de la relance, grâce à l’appel à projets portant sur l’acquisition de 40 000 logements, lancé dès le 27 mars. Nous nous sommes ainsi fortement engagés pour soutenir les secteurs du logement, de la construction, et préserver l’emploi au niveau local.

Pierre Fournon : Nos équipes se sont pleinement mobilisées tout au long de l’année, que ce soit sur le terrain auprès de nos locataires les plus fragiles ou auprès des services support pour assurer la continuité de service à tous les niveaux et mener à bien le plan de relance. Nous avons su adapter notre organisation, pour continuer à remplir nos missions tout en garantissant la sécurité de nos collaborateurs et de nos locataires. Et il va falloir continuer car la crise est malheureusement toujours d’actualité – sur le plan sanitaire bien sûr mais aussi sur le plan social où nous devons être prêts à accompagner les locataires qui pourraient avoir des soucis, notamment pour payer leur loyer. Notre accompagnement doit s’inscrire dans la durée.

Une autre action qui s’inscrit dans la durée, c’est évidemment le plan de relance…

PF : C’est l’un des sujets majeurs de 2020, cela l’est encore en 2021 avec l’annonce d’un 2e plan de relance complémentaire visant la production de 30 000 logements locatifs sociaux sur 2 ans. Tout cela va se poursuivre dans les années à venir bien sûr. Les prochains mois vont être l’occasion de concrétiser les engagements pris auprès de l’ensemble des promoteurs. Il va nous falloir suivre la construction puis préparer la gestion des quelques 7 500 logements retenus en région PACAC. C’est à la fois un très gros enjeu pour nous en termes d’organisation et une opportunité phénoménale de renforcer nos partenariats avec les collectivités, puisque nous avons choisi des programmes en phase avec nos implantations mais aussi dans des communes où nous n’étions pas présents. C’est l’ensemble de nos territoires et des acteurs locaux qui doivent bénéficier de cette dynamique collective.

ASG : La crise a remis sur le devant de la scène le besoin de trouver des solutions à la fois collectives et locales. Nous croyons à l’importance de la déconcentration de la décision : en tant qu’opérateur global de l’habitat d’intérêt public, nous sommes capables de porter des projets complexes et d’accompagner les territoires dans leur politique d’aménagement. Mais c’est parce que nous avons un ancrage local fort, parce que nous sommes à l’écoute des besoins des collectivités que nous pouvons être pertinents dans nos réponses. Le plan de relance est l’occasion de renforcer ce partenariat au cœur des territoires.

Quels sont les autres axes prioritaires que vous entendez développer en 2021 ?

PF : Nous allons continuer à investir massivement dans la réhabilitation de notre patrimoine. Si le plan de relance va nous permettre de renforcer notre offre de construction neuve, nous estimons qu’il est essentiel de préserver et même d’améliorer l’attractivité de notre parc. Les chantiers de réhabilitation sont l’occasion d’améliorer la performance énergétique du bâti et donc d’offrir des baisses de charges à nos locataires. Cela permet de solvabiliser une partie des occupants et de leur garantir un plus grand reste à vivre. Nous menons également des réflexions en matière de résidentialisation, pour améliorer durablement la vie de quartier.

ASG : Si la crise nous a enseigné une chose, c’est la nécessité d’anticiper au maximum ce qui peut l’être. Il ne suffit pas d’être réactif, il faut être proactif, et la démarche de réhabilitation de CDC Habitat s’inscrit pleinement dans cette approche. C’est aussi l’occasion de travailler en amont avec les élus et avec nos partenaires locaux pour répondre aux aspirations de la population pour une ville plus mixte, plus solidaire, plus respectueuse de l’environnement : c’est sur le terrain, avec les collectivités, qu’il nous faut imaginer les réponses, en construction comme en réhabilitation.

Afin d’aider les organismes de logements sociaux (OLS) à relever localement les nouveaux défis liés à loi de finances 2018 et à la loi Élan, CDC Habitat a mis en place une démarche partenariale gagnant-gagnant afin de les accompagner sur le plan financier et/ou opérationnel. Entretien avec Thierry Laget, directeur général adjoint en charge du développement et du réseau CDC Habitat Partenaires.

CDC Habitat a renforcé ces derniers mois sa stratégie partenariale avec les OLS, au plus près du terrain. Quels sont vos objectifs ?

Thierry Laget : La loi de Finances 2018 et la loi Élan sont venues bousculer profondément le secteur de l’habitat social, en réduisant les capacités d’autofinancement des bailleurs et en imposant le regroupement des organismes dont le patrimoine est inférieur à 12 000 logements. Localement, lors de nos échanges avec les élus et avec les acteurs de terrain, nous avons senti émerger des besoins aussi bien financiers qu’opérationnels. Nous avons alors estimé que notre rôle, en tant que bras armé de la Banque des Territoires et de la Caisse des Dépôts, était d’être aux côtés des OLS et des collectivités afin de permettre le déploiement de politiques globales de l’habitat, en phase avec les besoins des territoires.

C’est donc un accompagnement dans la durée que vous leur proposez ?

TL : Tout à fait. Il s’agit pour nous de contribuer au plan de développement à moyen terme des organismes, afin notamment de soutenir la production de logement social à une époque où les besoins se font grandement sentir. À ce jour, nous avons signé une quarantaine de partenariats partout en France selon un modèle gagnant-gagnant : les organismes apportent leur ancrage local et leur connaissance des spécificités de leur territoire. Et de notre côté, nous leur apportons un support stratégique, financier ou opérationnel afin de permettre aux projets d’émerger rapidement. Nous voulons être un contributeur local utile.

Quelles formes peuvent prendre ces partenariats ?

TL : Nos interventions peuvent être résumées en trois volets. Il peut tout d’abord y avoir prise de participation, par le biais d’interventions en fonds propre ou d’avances en compte courant. Cela nous permet de travailler avec eux dans la stratégie de développement de l’organisme. Il y a ensuite des partenariats « métiers », à travers lesquels nous venons apporter notre expertise sur des sujets spécifiques, et mutualiser nos compétences au sein de Sociétés de Coordination Anonymes (SAC). À aucun moment il ne s’agit de nous substituer aux équipes de l’OLS, mais bien de jouer sur nos complémentarités pour aider sur certains projets. Et enfin, nous pouvons intervenir en co-développement ou en co-production, sur de multiples thématiques : réhabilitation, développement du logement intermédiaire, programmes « Action Cœur de Ville », gestion des copropriétés dégradées…

Le Groupe a également créé un réseau dédié aux OLS, CDC Habitat Partenaires. Quel est son rôle ?

TL : Il s’agit d’un outil dédié au partage d’expériences et à l’innovation au sein de notre secteur. Au-delà des strictes attributions d’un bailleur, il est difficile pour nous de ne pas chercher à créer des passerelles entre l’habitat et d’autres politiques territoriales où nous pouvons avoir un impact. Nous menons par exemple de nombreuses initiatives autour de l’emploi, à l’image des antennes « Axel, vos services pour l’emploi », ou de la sécurité avec le dispositif Sentinelle. Ce sont des expériences qui apportent une vraie valeur ajoutée aux locataires et aux territoires, et que nous souhaitons partager avec nos partenaires.

Pour autant, ces échanges ne sont pas à sens unique…

TL : Au contraire. Nous avons l’intime conviction que nos partenaires vont nous faire évoluer. Nous l’avons déjà observé sur plusieurs projets : ces collaborations nous forcent à revoir nos paradigmes, elles nous font bouger dans nos certitudes et c’est ce qui peut nous arriver de mieux. Cet équilibre est précieux, il nous oblige à ne pas rester autocentrés. Au fond, ce qui nous intéresse chez nos partenaires, c’est leur indépendance et leur autonomie. C’est en cela que leur partenariat avec CDC Habitat seront productifs : nous sommes un acteur national, qui peut porter des politiques que, eux, ne peuvent pas forcément porter localement. Mais ils sont les experts de leurs territoires, et c’est donc à eux d’avoir le dernier mot.

AURA : trois premiers partenariats signés

Sur un territoire très dynamique et où certains bassins sont confrontés à une tension accrue sur le front du logement, la démarche de CDC Habitat à destination des OLS a rencontré un écho particulièrement favorable en 2020. Trois partenariats ont d’ores et déjà été mis en place, respectivement avec la SEM4V (Société d’Économie Mixte des 4 Vallées, regroupant les offices d’Albertville et Ugine – 73), la Semcoda dans l’Ain, et Vichy Habitat (03). Pour chacun, un travail préparatoire a permis de définir les contours de l’intervention selon les besoins de l’organisme, de la montée au capital au transfert d’action en passant par la création de structures communes.

« Chaque partenariat a été fait sur-mesure mais toujours dans la même volonté de se mettre au service des besoins des collectivités », explique Lucile Barou, directrice adjointe à direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. « Certains souhaitent mettre en place un contrôle conjoint, d’autres ont envie d’être challengés par un bailleur comme CDC Habitat, d’autres ont simplement besoin d’un appui métier ou d’un accompagnement sur certains projets… ».

La signature des accords de partenariat étant réalisée pour ces trois premiers rapprochements, les équipes de CDC Habitat en région ont d’ores déjà commencé à travailler avec les organismes à l’occasion de projets de co-développement ou dans l’accompagnement de projets complexes, c’est notamment le cas de plusieurs opérations dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville » avec Vichy Habitat. Des discussions sont également en cours avec d’autres OLS régionaux.

« Le travail commun mené en amont nous permet de donner un cadre au partenariat et donc d’éviter les lourdeurs, administratives notamment, en phase opérationnelle », conclut Lucile Barou. « Notre fonctionnement en « mode projet » nous permet également de n’avoir qu’un seul interlocuteur et de mieux nous coordonner au quotidien. Notre objectif est de faire vivre ces regroupements, dans l’esprit voulu par la Loi Élan ».

Nord-Est : des premiers partenariats en phase avec les dynamiques territoriales

Besançon (25)

CDC Habitat a renforcé sa collaboration avec la collectivité suite à la fusion de l’OPH Grand Besançon Habitat avec SAIEMB Logement au sein d’une SEM[1]. Le Groupe a augmenté sa participation dans la nouvelle structure créée en été 2020 et s’implique activement dans la politique globale de l’habitat voulue par la métropole bisontine, au cœur de toutes les dynamiques territoriales du fait de son double rôle de préfecture du département du Doubs et de siège de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Sarreguemines (57)

CDC Habitat a travaillé avec l’OPH de Sarreguemines afin de créer une nouvelle SEM, en vue notamment de mener à bien un important projet « Action Cœur de Ville ». La proximité de la frontière allemande crée également des besoins spécifiques pour le territoire sarregueminois, notamment en matière de logement intermédiaire pour lequel CDC Habitat dispose d’une expertise reconnue. Les conseils municipal et communautaire ont validé le processus de création. Le pacte d’actionnaires et les statuts ont été signés le 22 décembre dernier.

Epinal (88)

CDC Habitat travaille activement avec l’OPH Épinal Habitat en vue d’accompagner leur plan à moyen terme, notamment dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville ». Si le seuil des 12 000 logements fixé par la loi Élan est d’ores et déjà atteint par l’Office, via son adhésion à la SAC Habitat Lorrain avec d’autres OLS de la région, celui-ci va également fusionner dans la SEM Epinal-Golbey afin de renforcer ses capacités d’action et de financement. Les objectifs et les plans d’action ont d’ores et déjà été définis pour un démarrage opérationnel dès 2021.

Reims Habitat (51)

CDC Habitat travaille activement avec l’OPH Reims Habitat dans la réalisation de son plan à moyen terme, notamment sur le volet « réhabilitation thermique » et plus généralement sur l’entretien et la valorisation de son patrimoine. Un plan d’action est en cours d’élaboration et comprend la création d’une SEM avec la participation de CDC habitat. Ce nouvel outil permettra également d’accompagner les projets ANRU/NPNRU, de soutenir le développement de l’OPH sur les dix années à venir, ainsi que de mettre conformité l’organisme avec la loi Elan – son patrimoine étant inférieur à 12.000 logements.

[1] Société d’économie mixte

Sud-Ouest : des premiers partenariats en phase avec les dynamiques locales

A l’instar de la dynamique insufflée au niveau national, la direction interrégionale Sud-Ouest de CDC Habitat a mis en place plusieurs partenariats ces derniers mois afin d’accompagner certains acteurs locaux dans leur développement ou sur certains projets spécifiques. De Perpignan (66) à Tarbes (65), des Hautes-Pyrénées à la Charente-Maritime, ces rapprochements ont pu prendre des formes différentes selon les cas (prise de participation, création d’une structure commune…), mais sont toujours mus par la volonté de mettre le collectif au service des besoins des territoires.

L’un des exemples les plus parlants de cette démarche est le partenariat engagé au niveau de la Haute-Garonne, un département porté certes par le dynamisme de la métropole toulousaine mais avec des zones périurbaines et rurales demandant une véritable approche de proximité. Comme l’explique Jean-Michel Fabre, vice-président du conseil départemental en charge du logement, « nous travaillons depuis plusieurs années à la mise en place de partenariats d’expertises entre différents acteurs locaux, notamment l’OPH31 et la SA des Chalets. Nous avons notamment créé le GIE Garonne Développement pour accompagner les opérations de construction, de réhabilitation mais aussi d’aménagement sur notre territoire ».

Une approche sur-mesure des besoins locaux

En 2018, lorsque les contours de la loi Élan commencent à s’esquisser, le département se rapproche de CDC Habitat pour voir de quelle manière le Groupe pourrait accompagner les besoins du territoire, en apportant notamment ses expertises et sa solidité financière pour se projeter durablement vers l’avenir. Au fil des mois et des discussions, c’est une collaboration aux multiples facettes qui est imaginée, illustrée tout d’abord par l’entrée de CDC Habitat dans le GIE Garonne Développement puis par la création d’une SAC commune, Garonova, réunissant notamment l’OPH31, la SA des Chalets et la SCIC de la Haute-Garonne, et rejointe par l’ESH Ysalia Garonne Habitat qui regroupe l’ensemble des logements « jeunes » de CDC Habitat au niveau du département.

« Cette structure, qui doit répondre avant tout aux nouveaux enjeux climatiques, énergétiques et faire face aux crises que nous traversons, s’est fixée trois objectifs opérationnels », reprend Jean-Michel Fabre. « Outre des échanges de patrimoine entre l’OPH31 et la SA des Chalets afin d’avoir un opérateur unique par territoire, il s’agit pour nous d’aborder de manière collective les questions de l’habitat jeune, pour lequel notre département a de très forts besoins, et du logement à destination des seniors et des personnes en situation de handicap ». Dernier volet du partenariat, l’entrée de CDC Habitat au capital d’Occitalys, premier OFS (organisme de foncier solidaire) local, devrait également permettre de renforcer la politique en faveur de l’accession sociale à la propriété.

Une collaboration tournée vers l’efficacité

Pour Hervé Schobert, directeur adjoint Occitanie à la direction interrégionale Sud-Ouest de CDC Habitat, « ce partenariat s’inscrit dans une vraie volonté de co-développement de l’ensemble des acteurs concernés. Dans le contexte actuel, inédit à bien des égards, les bailleurs sociaux ont un rôle majeur à jouer en matière de relance économique, de stabilisation des emplois locaux et de maintien de l’attractivité du territoire – pas uniquement sur la 4ème aire urbaine de France qu’est Toulouse mais bien sur l’ensemble du département. Nous allons apporter notre solidité, nos expertises aussi, notamment sur le logement intermédiaire, et mettre notre capacité d’innovation au service de toutes les dynamiques territoriales »

« Nous sommes dans une logique de partenariat où chaque organisme conserve sa stratégie, ses objectifs et son développement, mais avec la possibilité de travailler ensemble sur des projets communs et des problématiques spécifiques », conclut Jean-Michel Fabre. « Nous apprécions la manière de travailler de CDC Habitat et nous savons que notre collaboration va nous permettre d’être plus efficaces et de nous adapter face aux nombreux défis qui s’annoncent ».

Dans le prolongement du Plan Initiative Copropriétés, CDC Habitat a créé une direction de la rénovation des copropriétés dégradées (DRCD) afin de travailler de manière prioritaire avec les collectivités à la requalification de ce patrimoine stratégique. Entretien avec Alexandra Lescaut, directrice adjointe, et Aurélien Souchet, directeur adjoint.

Dans quel contexte a été créé la direction de la rénovation des copropriétés dégradées de CDC Habitat ?

Alexandra Lescaut : La direction a été créée en 2019 à la suite de la mise en place du Plan Initiative Copropriétés (PIC) lancé par le gouvernement et l’ANAH, l’Agence Nationale pour l’Habitat. Nous intervenons majoritairement à la demande des collectivités sur des copropriétés fragilisées par des problèmes financiers, techniques, sociaux ou de gouvernance. Pour ma part, je supervise les interventions dans les directions interrégionales Auvergne-Rhône-Alpes, Nord-Est, Grand Ouest et Sud-Ouest…

Aurélien Souchet : … et moi en Île-de-France et dans la direction interrégionale Provence-Alpes-Côte-D’azur et Corse. Chaque dossier est suivi par un chef de projet au niveau local, avec l’appui de la direction nationale, notamment sur les volets juridiques ou fonciers. Le relais est ensuite pris sur le terrain par les équipes de proximité. Cette organisation doit nous permettre de racheter 5 000 logements dans les prochaines années.

Quand considère-t-on une copropriété comme « dégradée » ?

AL : À partir du moment où l’on estime que les conditions de vie des habitants sont indignes voire dangereuses, on peut parler de copropriété dégradée. C’est souvent une accumulation d’indicateurs qui va amener la collectivité à réagir et à nous solliciter.

AS : Parmi les facteurs évidents, il y a un volet technique, avec un bâti souvent ancien, très fragilisé, nécessitant des travaux très importants. Il y a ensuite un environnement social complexe, notamment dans le cas de patrimoine situé en quartier prioritaire de la ville, avec des problématiques de précarité économique, auxquelles viennent parfois se greffer des questions de sécurité ou de trafics… En France, on estime actuellement à plus de 110 000 le nombre de logements dans cette situation.

Dans quels cas et de quelle manière intervenez-vous ?

AL : Le pré-requis pour que nous puissions intervenir est que la copropriété soit dans un dispositif public de type plan de sauvegarde ou OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) qui nous permettra de bénéficier des subventions de l’ANAH ou de l’ANRU. Ces interventions étant forcément déficitaires, c’est un point essentiel pour garantir l’équilibre des opérations.

AS : Dans les grandes lignes, il y a deux interventions possibles. Soit la copropriété peut être redressée, dans ce cas nous rachetons quelques logements, les réhabilitons, les mettons en location, puis les revendons. Nous travaillons ensuite avec les autres copropriétaires à l’assainissement des finances, la rénovation des parties communes ou des espaces extérieurs… L’autre cas, c’est celui où la situation est trop dégradée. Il convient alors d’acheter l’ensemble des logements afin de les démolir ou de les revendre à un bailleur social. C’est parfois le cas dans le cadre de certains projets ANRU notamment (Voir exemple local de la direction interrégionale PACA et Corse).

Ce sont des opérations lourdes, qui mobilisent beaucoup d’acteurs et demandent un cadre contractuel précis. Est-ce compatible avec des situations d’urgence absolue ?

AL : Il est vrai que ces projets nécessitent un cadre précis. Dans le cas du recyclage de copropriétés, nous passons par une concession d’aménagement. S’il s’agit de redresser une copropriété, il faut une concession de services et de travaux. Dans les deux cas, cela nécessite le lancement d’un appel d’offres et une mise en concurrence. Si besoin, nous pouvons tout de même intervenir en amont via une « convention d’urgence » mise en place entre la collectivité et CDC Habitat, et nous porter acquéreur de quelques logements le temps de la mise en place des concessions.

AS : Il y a aujourd’hui en France beaucoup de copropriétés dans un état catastrophique, et des situations qui ne peuvent pas attendre. Pour ces cas-là, nous avons créé une société de portage immobilier, CDC Habitat Action Copropriétés, qui a vocation à acheter 5 000 logements dans toute la France. L’action foncière dans les copropriétés était jusqu’ici le chaînon manquant de l’intervention publique.

Comment gérer les effets collatéraux et les tensions inhérentes à ce genre d’interventions ?

AL : Ce sont des projets qui demandent beaucoup de temps et de présence humaine. Il faut travailler en amont avec les collectivités pour monter les dossiers, cibler les propriétaires, discuter avec eux, rencontrer les syndicats de copropriété… Il faut être capable d’accompagner des gens parfois démunis ou dépassés par la situation. C’est pour cela qu’il faut une stratégie et un projet urbain complet pour chaque opération : mettre en place une action de portage est un plus, même si une réflexion globale et sur le long-terme est nécessaire.

AS : Pour aider de façon pérenne une copropriété dégradée, il faut compter entre 10 et 15 ans. Au-delà du pilotage et de l’action foncière, nous nous engageons dans les instances de la copropriété afin de créer une émulation positive. Et nous nous appuyons au quotidien sur les différentes directions du groupe CDC Habitat, notamment nos agences de gestion. Tous les métiers doivent être mobilisés dans la durée.

EN SAVOIR PLUS :

- Copropriétés dégradées : un plan d’action ambitieux

- Dossier de presse de l’ANAH >> Initiative Copropriétés, 1 an après. Une stratégie nationale d’intervention sur les copropriétés.

En Île-de-France, plusieurs interventions lancées en 2020

Alors que l’Île-de-France concentre un grand nombre de copropriétés dégradées, CDC Habitat a recruté trois chefs de projets locaux pour accompagner les collectivités franciliennes dans leur prise en charge de ces questions complexes. Plusieurs conventions de portage ont été signées en 2020, avec la ville d’Évry (91) et Grand Paris Sud (en vue du rachat de 30 logements dans le quartier des Pyramides), avec la Ville d’Aulnay-sous-Bois (93) et l’intercommunalité Paris Terre d’Envol (88 logements), avec l’EPT Plaine Commune pour 80 logements à Aubervilliers (93) et Épinay-sur-Seine (93), ou encore avec la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (pour 40 logements à Nogent-sur-Oise – 60).

« Il s’agit soit de préparer des opérations de recyclage, soit des projets de redressement, soit des projets un peu hybrides avec un volet plus urbain, comme à Sarcelles (95) », explique Aurélien Souchet. « Nous essayons d’apporter de la pédagogie et du dynamisme sur ces questions qui sont souvent complexes, avec des mécanismes d’intervention qui peuvent paraître lourds, en nous adaptant à chaque fois aux spécificités des sites concernés ». Une filiale baptisée « Agir pour les copropriétés en Île-de-France » est également en cours de création par CDC Habitat et l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) pour accompagner plusieurs opérations de redressement.

Si CDC habitat accompagne tous types et toutes tailles de projets, la clef de la réussite reste l’anticipation. « Plus nous sommes interpelés tôt, mieux c’est », rappelle Aurélien Souchet. « Nous misons sur la concertation et notre méthodologie pour atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé de 5 000 logements traités en copropriétés dégradées d’ici 5 à 10 ans – dont 1 000 en Île-de-France ».

Toulouse (31) dessine un nouvel avenir pour le Grand Mirail

Une intervention significative au cœur de la ville rose

C’est un partenariat au long cours que CDC Habitat et Toulouse Métropole déploient depuis 2019 dans le cadre du Plan Initiatives Copropriétés mis en place dans le quartier du Grand Mirail, site retenu de priorité nationale par le Ministère du Logement. Comme l’explique Thierry Chaumier, directeur de l’habitat et des opérations foncières de Toulouse Métropole, « notre collectivité regroupe près de 9 000 copropriétés (dont environ 500 de plus de 50 logements) qui jouent un rôle extrêmement important en matière de dynamiques sociales et urbaines. Nous avons mis en place depuis plusieurs années une approche globale et intégrée pour accompagner ces copropriétés, allant de l’observation au suivi d’intervention jusqu’à l’organisation des partenariats. Pour le quartier du Grand Mirail qui se situe au cœur d’un projet de NPNRU, nous nous sommes rapprochés de CDC Habitat pour mener une opération spécifique à la gestion des copropriétés dégradées ».

Il faut dire qu’avec sa cinquantaine de copropriétés, ses 5 600 logements et ses 32 000 habitants, le quartier prioritaire de la ville du Grand Mirail cumule plusieurs fragilités liées aux dysfonctionnements des grands ensembles, accentuées par la présence de copropriétés sensibles : fragilités sociales, dégradation du bâti, impayés, marchands de sommeil… « Toutes les grandes métropoles françaises sont confrontées à des situations similaires », reprend Thierry Chaumier. « Ce ne sont pas des questions que l’on peut prendre par le petit bout de la lorgnette : il faut un programme complet, permettant d’aborder tous les sujets de front et de façon concomitante, tout en apportant des dispositifs opérationnels adaptés à chaque copropriété. L’avantage du PIC est qu’il nous permet d’intervenir de façon globale, coordonnée et quasiment simultanée sur l’ensemble des copropriétés, et pas seulement sur une ou deux d’entre-elles ».

Un programme d’accompagnement des copropriétés sur 10 ans

Dans un premier temps, Toulouse Métropole a signé en 2020 une convention d’urgence d’une durée de 3 ans avec CDC Habitat portant sur près de 100 logements et une quinzaine de copropriétés. En parallèle, une convention d’opération foncière tripartite, incluant l’établissement public foncier local (EPFL), a été mise en place afin de permettre à la Métropole de préempter certains logements – CDC Habitat ne pouvant intervenir que dans le cas d’une solution à l’amiable à ce stade.

Dans ce contexte, la Métropole travaille actuellement avec l’ANAH et l’ensemble des partenaires (Urbanis, Soliha et CDC Habitat) pour organiser au mieux le déroulement des différentes étapes du processus sur les 10 années à venir, afin de mener des diagnostics sociaux et urbains précis et déterminer les différents scénarios d’intervention possibles selon le niveau de fragilité de chaque copropriété.

« En 2020, nous avons travaillé sur sept premières copropriétés ayant des degrés d’urgence différents », conclut le directeur de l’habitat. « Nous sommes sur un plan au long cours qui demande un bon panachage entre les interventions qui nécessitent une action curative urgente, et celles relevant de l’accompagnement préventif : si on se concentre uniquement sur les cas les plus sensibles, on risque en effet de laisser la situation nous échapper sur des sites encore redressables ou de simplement déplacer les problèmes d’un immeuble à l’autre. Pour les habitants, c’est important de voir que nos interventions peuvent donner des résultats rapides et vraiment améliorer leur quotidien ».

- |EN SAVOIR PLUS: Consulter le plan Initiative Copropriétés de Toulouse Métropole

À Vaulx-en-Velin (69), une réflexion qui démarre

C’est sur un territoire jugé prioritaire par l’État dans le cadre du Plan Initiative Copropriétés, à savoir le quartier Sauveteurs-Cervelières situé dans la commune de Vaulx-en-Velin, que la direction régionale de CDC Habitat Auvergne-Rhône-Alpes envisage actuellement sa première intervention sur une copropriété dégradée. Comme l’explique Lucile Barou, directrice adjointe, « on recense neuf copropriétés en difficulté sur le quartier, dont deux en situation d’urgence. La Ville réfléchit à mettre en place une opération programmée d’amélioration de l’habitat et nous a contacté pour voir de quelle manière nous pouvions intervenir via un mécanisme de portage ». Cet échange doit permettre de faire un diagnostic complet de la situation, afin de déterminer quels seraient les finalités et modalités d’une intervention en portage.

Une occasion s’étant présentée, CDC Habitat s’est porté acquéreur d’un premier logement dans une des copropriétés, « une situation pas forcément confortable car nous aurions préféré intervenir dans un cadre contractuel plus clair. Mais cela évite que le logement soit repris par un marchand de sommeil ou un acquéreur qui serait à son tour en difficulté dans quelques temps ». Si des travaux d’urgence sont prévus sur le quartier, les discussions avec la Métropole de Lyon et la ville de Vaulx-en-Velin pourraient déboucher sur la mise en place d’une convention de portage dans l’objectif de définir un schéma complet de redressement et de recyclage dans les prochains mois.

Mobilisation à Marseille autour du Parc Corot

C’est un fait, le drame de la rue d’Aubagne, intervenu dans le même temps que le lancement du Plan Initiative Copropriétés, aura jeté un coup de projecteur cru sur l’habitat dégradé en France. Si voir des immeubles s’effondrer dans la seconde ville du pays a marqué les esprits, sur le terrain, l’heure est à la mobilisation et le groupe CDC Habitat, via sa direction des copropriétés dégradées, a été sollicité par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence pour l’accompagner sur plusieurs projets.

« Cette intervention sort de notre activité classique car ce n’est pas sur notre patrimoine que nous travaillons mais sur des copropriétés privées », précise Céline Légalle, chef de projet copropriétés dégradées. « Notre activité s’inscrit dans la boîte à outil d’intervention sur l’habitat dégradé, pour répondre à des situations complexes, qui vont sans doute demander des dizaines d’années pour être entièrement résolues ».

Parmi les premières priorités de l’ensemble des partenaires, CDC Habitat Action Copropriétés travaille actuellement sur le Parc Corot, une copropriété des quartiers nord de Marseille entrée dans une spirale de dégradation depuis de nombreuses années, et comprenant 7 bâtiments, 376 logements, un pôle commercial et des garages. « C’est l’exemple même d’un patrimoine où l’on a perdu le contrôle : il y a des problèmes de sécurité, d’hygiène, de squat, de vacance, de gestion, la valeur immobilière a dégringolé… », reprend Céline Légalle. « Malgré plusieurs tentatives d’accompagnement de l’État et des collectivités depuis plusieurs années, nous sommes arrivés à un point de non-retour pour au moins 2 des 7 bâtiments pour lesquels le redressement n’est plus possible ».

Ce constat posé, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a signé, avec CDC Habitat Action Copropriétés, en groupement avec Urbanis Aménagement, Marseille Habitat et la direction interrégionale PACAC de CDC Habitat, une concession d’aménagement de 8 ans, suite à un appel d’offres. Outre la maîtrise foncière de 2 bâtiments à démolir (dont un a dû être évacué via un arrêté municipal fin 2018 pour raison de sécurité), le projet vise à coordonner et réaliser des interventions ultérieures qui vont de la réhabilitation du parc redressable à la réalisation d’équipements de proximité, en passant par la remise à plat juridique de l’ensemble – le tout en partenariat avec les collectivités et acteurs déjà présents sur le site et dans le cadre d’un projet ANRU.

L’année 2020 aura permis d’enclencher les négociations avec les copropriétaires des deux bâtiments voués à la démolition, la procédure de carence ayant été enclenchée. « Sur ce patrimoine, nous avons déjà réussi à négocier le rachat à l’amiable de 30 % de l’ensemble des logements dont 50 % sur le bâtiment évacué », précise Céline Légalle. « Sur l’autre bâtiment, nous rencontrons de fortes réticences et n’en sommes qu’à un tiers des dossiers finalisés. Il reste un peu moins d’un an de négociations avant les décisions judiciaires relatives à la carence et la procédure d’expropriation. A l’issue de la maîtrise du foncier et du relogement des locataires qui sera une des grandes difficultés du projet, nous pourrons passer aux phases de démolition et de reconstruction ».

Quant aux 5 autres bâtiments, s’il est acté qu’un sera redressable, la réflexion se poursuit pour les autres avec le lancement d’une étude et l’objectif de stabiliser le projet de manière globale courant 2021.

La Fondation territoriale des lumières (FTL) a été créée en 2018, à l’initiative de Maisons & Cités, bailleur social des Hauts-de-France, pour prendre le relais du programme Mine d’idées lancé en 2014 par la Fondation de France sur les territoires de Lens-Liévin (62) et Hénin-Carvin (62).

Les 10 entreprises co-fondatrices, dont CDC Habitat, ont fait le pari qu’il était possible de lutter contre toute forme de précarité sur le bassin minier en libérant les énergies des habitants et en inventant de nouvelles coopérations au service du territoire.

Pour le renouveau du bassin minier

Le bassin minier du Nord – Pas-de-Calais concentre nombre de fragilités sociales. Depuis 2017, l’État s’est engagé pour le renouveau de ce territoire à travers un programme d’accompagnement des collectivités sur 10 ans. En complément de la mobilisation publique, la Fondation territoriale des lumières a décidé de fédérer des acteurs économiques locaux qui veulent s’engager pour contribuer à la réduction de la fracture sociale sur ce territoire.

Paroles de fondateurs

Dominique Soyer, directeur Général de Maison & Cités

« Inspirés par le succès du programme Mine d’idées, nous souhaitions poursuivre cette expérience et continuer à susciter l’émergence de projets menés par les habitants de nos quartiers, de nos cités, en réponse à des besoins non satisfaits. Une fondation sous l’égide de la Fondation de France nous a paru la façon la plus simple de continuer en associant d’autres acteurs du territoire : des acteurs économiques qui voulaient, comme nous, aller plus loin que leur cœur de métier et agir concrètement en faveur de l’amélioration des conditions de vie des habitants. »

Laure Decouvelaere, déléguée générale de la Fondation de France, région Nord

« La Fondation territoriale des lumières est emblématique d’une nouvelle forme de philanthropie, une philanthropie territoriale, qui se développe de plus en plus pour répondre à des enjeux locaux. Elle répond en tout point au modèle des fondations territoriales inspirées du modèle anglo-saxon des Community Foundations : un territoire délimité (celui du Bassin Minier), un objet en lien direct avec les enjeux du territoire et une gouvernance collégiale qui associe des expertises locales et diversifie les sources de financement. »

Des projets qui ciblent le territoire et impliquent les habitants

La fondation est dotée d’un fonds de près de 700 000 € sur 5 ans.

Elle soutient chaque année une vingtaine de projets locaux « réalisés par, pour et avec les habitants ».

En plus de l’appel à projet permanent dont l’enjeu est transversal, la FTL lance, une fois par an, un appel à projet thématique ciblé sur un enjeu fort du territoire, conçu avec des partenaires spécialistes et financé par des dons spécifiquement récoltés.

En 2020, 22 projets ont été soutenus dont 5 dans le cadre de l’appel à projets thématique portant sur les Jeunes et l’écocitoyenneté, baptisé Suppor’Terre.

« Deux critères de sélection sont incontournables : le projet doit permettre de répondre à des besoins exprimés par les habitants, et notamment les plus vulnérables, et il doit impliquer les habitants bénéficiaires dans sa conception et sa mise en œuvre. Notre volonté est bien de rendre les habitants acteurs des projets et de soutenir leurs initiatives. »

Dominique Soyer, Directeur Général de Maison & Cités

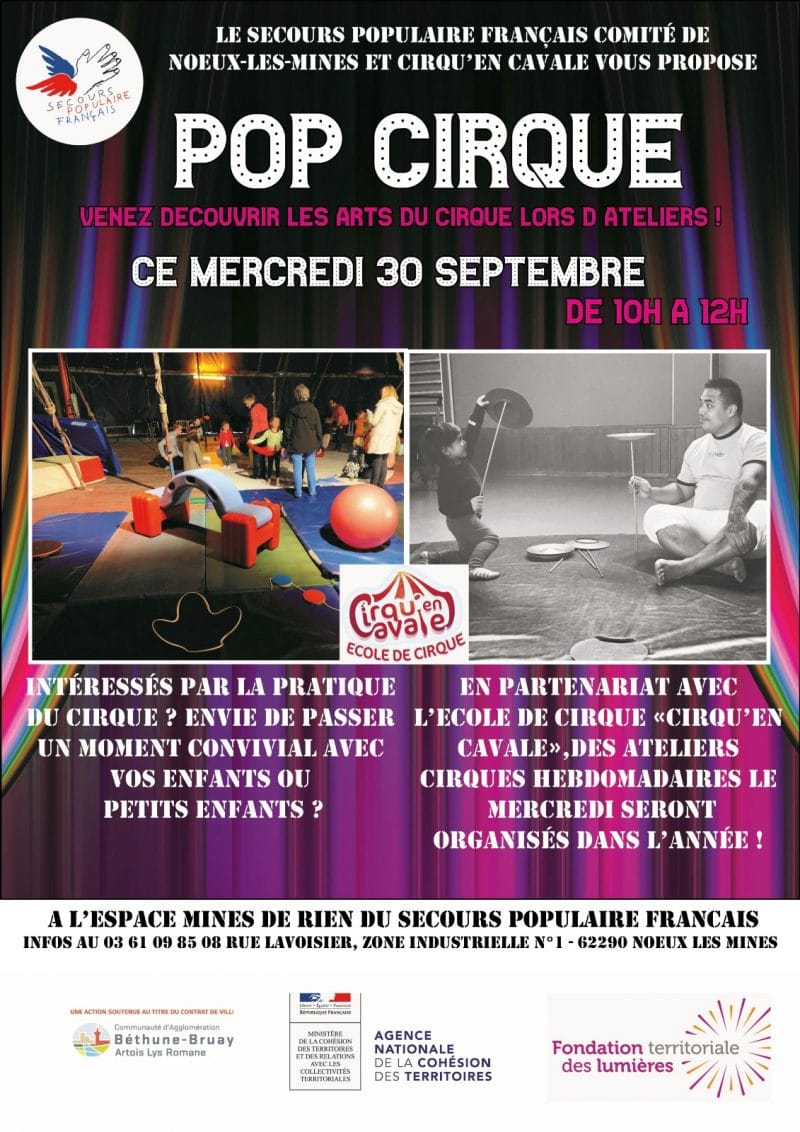

Pop Cirque : pour resserrer les liens familiaux

Pop Cirque est un projet porté par le Comité local du Secours Populaire français et destiné aux habitants de deux quartiers de Nœux-les-Mines (62) et des communes environnantes. Un projet dont l’enjeu est de resserrer les liens familiaux par le biais de la pratique des Arts du Cirque. Parents et enfants se retrouvent lors d’ateliers hebdomadaires pour découvrir et s’initier ensemble à une activité. 5 ateliers, sur les 18 prévus dans le cadre du cycle Cirqu’en Famille, ont pu être organisés depuis septembre 2020. 5 familles y ont participé, soit en tout une quinzaine de personnes.

« Dans les familles, il est parfois très compliqué de communiquer. Avec Pop Cirque, nous recréons des moments de partage entre parents et enfants dans la découverte d’une pratique culturelle. Nous souhaitons qu’elle soit un levier d’épanouissement, du respect, de l’entraide : que les familles soient fières d’y participer. Nous sommes aux prémices de la démarche qui nécessite de se déployer sur du long terme. Le cycle des ateliers se clôturera par un spectacle organisé par le Cirqu’en Cavale qui encadre le projet avec ses formateurs diplômés. »

Laura Mottin, Comité du Secours Populaire Français de Nœux-les-Mines

Des collaborateurs volontaires et engagés

La Fondation s’appuie aussi sur l’engagement des salarié(e)s des entreprises locales. Comme elle ne dispose pas de permanents, elle est animée par des collaborateurs en mécénat de compétences issus des entreprises fondatrices et aussi par des bénévoles, souvent des personnes retraitées. Ceux-ci interviennent plus spécifiquement dans l’accompagnement des porteurs de projet.

Les collaborateurs en mécénat de compétences sont chargés du fonctionnement général de la fondation, de l’instruction des dossiers de subventions, de la gestion de l’appel à projets thématique.

Maisons & Cités a mis en place un programme de volontariat d’entreprise qui permet à des collaborateurs intéressés, une journée par an, de mener l’instruction d’un dossier de demande de subvention sur leur temps de travail. A ce jour, une quinzaine de collaborateurs y a participé. 3 collaboratrices de Maisons & Cités sont actuellement engagées dans la Fondation, dans le cadre du mécénat de compétences : elles assurent l’organisation des comités, la réception des dossiers de demande de subvention et la coordination des instructeurs.

« Je travaille depuis 17 ans au sein de Maisons & Cités. J’ai reçu une formation sur le mécénat de compétences. Je participe à l’instruction des dossiers, je rencontre les associations. C’est une mission supplémentaire qui prend peu sur le temps de travail mais qui est très enrichissante. Cela me permet de rencontrer les associations et surtout de bien connaître ce territoire sur lequel je travaille depuis quelques mois seulement. »

Elodie Wirostek, responsable d’antenne de proximité à Noeux-les-Mines, Maisons & Cités

Sur l’île de Mayotte, la SIM (Société immobilière de Mayotte) gère un parc de 2 100 logements. Ce patrimoine devrait quadrupler d’ici 2030 sous l’effet d’une stratégie de développement ambitieuse. Ahmed Ali Mondroha, directeur général de la SIM, explique comment la société se met en ordre de bataille et mobilise ses partenaires afin de satisfaire les besoins en logements de la population.

La SIM est une société immobilière qui opère à Mayotte. Quels sont les enjeux liés à l’habitat sur ce territoire ?

Il existe une véritable urgence à construire des logements, et particulièrement des logements sociaux, sur l’île de Mayotte. Plusieurs raisons y contribuent. Tout d’abord, ce département d’outre-mer fait l’objet d’une très forte croissance démographique, sans équivalent en France. Le phénomène s’explique par la conjonction d’une immigration massive en provenance des pays voisins – Comores, Madagascar, Rwanda, Burundi – et d’un taux de fécondité élevé – 4,68 enfants par femme en 2019.

Une autre caractéristique de Mayotte est la précarité de sa population. En 2017, le PIB par habitant se situait autour de 9 000 euros contre 20 000 euros en moyenne dans les départements et régions d’outre-mer, et 34 000 euros en métropole. On estime que plus de huit personnes sur dix vivent aujourd’hui en-dessous du seuil de pauvreté. La troisième raison plaidant pour une production de logement plus soutenue résulte des deux premières. Il s’agit de l’insalubrité qui sévit dans les quartiers et les villages.

À titre d’illustration, les cases en tôle représentaient 40 % des habitations recensées en 2017.

Dans ce contexte, en quoi consiste la stratégie déployée par la SIM ?

Notre responsabilité est grande car nous sommes le seul bailleur social à Mayotte. Pour répondre aux besoins en logements de la population locale, nous allons donner un net coup d’accélérateur en termes de développement. Il y a trois ans, nous livrions à peine 100 logements par an. Nous en sommes aujourd’hui à environ 150.

Nous passerons à 400 logements en 2021 puis à une moyenne annuelle de 600 sur les années suivantes. À ce rythme, notre parc de 2100 logements aura doublé en 2025 et quadruplé en 2030. Nous avons, par ailleurs, l’objectif de participer de manière significative à l’aménagement du territoire. Cette volonté va se concrétiser à travers le projet de la ZAC de Mramadoudou, au Sud de l’île, qui prévoit la construction, sur un périmètre de 12 hectares, de 600 logements et plusieurs équipements publics.

Qui dit politique ambitieuse dit ressources financières à mobiliser. L’entrée de la SIM dans le giron du Groupe CDC Habitat lui a donné des moyens renforcés avec, en particulier, une augmentation de capital en 2019. Nous comptons également sur le concours des promoteurs constructeurs.

Début 2020, nous avons participé à un appel à projets VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) de notre groupe CDC Habitat et qui a abouti sur Mayotte à la programmation de plus de 1 400 logements supplémentaires.

Ces objectifs ambitieux appellent-il une transformation de la SIM ?

Oui, dans la mesure où nous devons compenser un certain nombre de contraintes locales qui pèsent sur la filière de la construction. Je pense notamment à la pénurie de personnel qualifié et à la faible structuration des entreprises. Pour travailler plus efficacement dans le domaine de la construction, nous recrutons des jeunes diplômés aux postes de responsable d’opération ou conducteur de travaux.

Nous avons complétement réorganisé notre service de maîtrise d’ouvrage en vue d’apporter un supplément de fluidité à nos modes de fonctionnement. De même, au niveau de l’exploitation, le parc locatif a été divisé en plusieurs secteurs pour une meilleure gestion de l’activité.

Nous souhaitons, à terme, ouvrir des bureaux à proximité immédiate de nos locataires. Le changement en interne prend également une dimension culturelle. Les équipes sont de plus en plus sensibles aux enjeux de performance économique et les échanges réguliers avec le Groupe n’y sont pas étrangers.