Parce que ce quartier va accueillir les para-athlètes, il se devait d’innover en matière d’accessibilité. Il se veut donc adapté à tous les publics, de tous les âges, en situation de handicap ou non.

Qu’est-ce que l’accessibilité universelle ?

Celle-ci est une approche nouvelle, théorisée dans les années 90, qui va au-delà de la question du handicap. Comme son nom l’indique, elle s’intéresse à l’universel. Elle entend créer des espaces adaptés à toutes les personnes qui constituent la société : les valides comme celles qui sont en situation de handicap (que cela soit temporaire ou permanent), les jeunes comme les personnes âgées, les enfants, et toute personne potentiellement amenée à se promener un jour avec des béquilles, une poussette, une valise, des sacs lourds, etc.

Cette démarche prend en compte toutes les situations de handicap : non-voyants, mal-voyants, malentendants, handicaps moteurs, etc

Pourquoi cela va plus loin que l’accessibilité ?

Cette notion opère un changement de point de vue humain et sociétal qui n’est pas neutre : toutes les situations sont considérées comme une des modalités de la normalité.

Les exigences de l’accessibilité universelle sont également plus élevées. Il ne s’agit pas seulement de respecter des normes, mais de concevoir la ville comme un espace accueillant pour chacun de ses habitants. Avec comme principe de se mettre à la place de l’usager pour éliminer toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer.

Quels sont les espaces concernés ?

L’accessibilité universelle a guidé la conception, la construction et la rénovation de l’ensemble des ouvrages réalisés pour la compétition, soit le village des Athlètes et les sites sportifs. Le village se veut ainsi un démonstrateur de l’accessibilité, à la fois dans le traitement des espaces publics et des logements. C’est le cas des deux lots réalisés par CDC Habitat au sein de deux groupements, le secteur des Belvédères (du groupement Nexity, Eiffage immobilier, CDC Habitat, Groupama et EDF), et le quartier des Quinconces à Saint-Ouen-sur-Seine (réalisé par la Caisse des Dépôts, Icade et CDC Habitat) et qui va accueillir les athlètes et para athlètes.

Alors que 20% des logements dans un programme immobilier neuf doivent être accessibles à tous, 100% des appartements du village des Athlètes le sont.

L’accessibilité universelle apporte un confort de vie précieux pour tous les habitants. Son credo peut se résumer ainsi : ce qui est indispensable pour 10% des usagers est utile pour 40% d’entre eux et confortable pour 100% des habitants.

Qu’est-ce qui change à l’intérieur des logements ?

Si l’on prend en exemple les appartements des Quinconces, aucun obstacle ne s’oppose au cheminement. Cela se traduit par l’absence de ressaut (de différence de niveau), de la porte d’entrée jusqu’au balcon, en passant par la cabine de douche, les toilettes. Chaque équipement est adapté, au maximum, à tous les types de handicap. La robinetterie facilite la préhension, les hauteurs des prises électriques, des commandes et des boites aux lettres sont adaptées, etc. Par ailleurs, un travail a été réalisé sur les contrastes pour que les mal-voyants puissent repérer plus facilement les interrupteurs, les vasques dans les salles de bain et savoir dans quel bâtiment ils se trouvent.

Et pour les extérieurs ?

Largeur des voies, séparation claire de chaque espace… Le quartier reprend tous les préceptes de la ville accessible. Mais il va plus loin en prévoyant une zone d’assise tous les 50 mètres pour les personnes fatigables. Le mobilier urbain est également innovant. Il reprend les principes du contraste visuel, prévoit la possibilité de s’assoir en face à face pour ceux qui parlent la langue des signes ou de s’installer à table même si l’on circule en fauteuil roulant.

Dans le secteur des Belvédères, qui a pris en compte tous les types de handicap, des installations sonores sont intégrées aux espaces paysagers, offrant aux personnes en situation de handicap une atmosphère sonore adaptée qui facilite leur orientation et améliore leur expérience dans l’environnement urbain.

Quelles sont les spécificités de la signalétique ?

Celle-ci est inclusive et multisensorielle. Chacun peut s’orienter grâce à des indicateurs tactiles et sonores placés à différents niveaux, au sol et verticalement.

Qu’est-ce que cela change pour les habitants, après la compétition ?

L’accessibilité universelle apporte un confort de vie précieux pour tous les habitants. Son credo peut se résumer ainsi : ce qui est indispensable pour 10% des usagers est utile pour 40% d’entre eux et confortable pour 100% des habitants. Elle se traduit aussi par une architecture élégante et harmonieuse : sur la place des athlètes, la pente douce de la rampe hélicoïdale donne envie de l’emprunter.

Pour Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont permis de gagner plusieurs dizaines d’années dans la transformation de la ville. Tout en préservant l’âme d’une ville de mélange et brassage, aux antipodes du modèle de gentrification.

Saint-Ouen semble vivre aujourd’hui un moment clef de son histoire, avec une accélération extrêmement rapide de sa transformation. Qu’est-ce qui, à votre avis, a été décisif dans cette mutation ?

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont été un formidable accélérateur pour notre territoire. Ils nous ont permis de réaliser en quelques années ce que nous aurions mis des décennies à réaliser. Mais notre objectif a toujours été d’améliorer la vie des gens en agissant sur la qualité du logement, sur l’apaisement de l’espace public, une meilleure offre de santé et meilleure desserte de transports… Il ne s’agit pas à proprement parler d’une transformation urbaine, mais d’une amélioration de la vie de celles et ceux qui habitent à Saint-Ouen.

Plus précisément, quel rôle jouent Paris 2024 et le Village Olympique dans la transformation actuelle et future de Saint-Ouen ?

Paris 2024 doit d’abord être une fête pour toutes les habitantes et tous les habitants et montrer au monde notre hospitalité et notre passion pour le sport. Ensuite, ils demeureront un bénéfice durable pour la population avec des infrastructures sportives rénovées, des espaces publics repensés et un état d’esprit positif qui infusera longtemps. Et nous hériterons d’un nouveau quartier qui correspond actuellement au Village Olympique. Je suis né à quelques mètres de ce nouveau quartier où nous avons récemment inauguré la rue du Dr. Socratès : il n’y avait rien, si ce n’est des immeubles délabrés. Aujourd’hui, ce quartier sera un quartier de vie, d’activités, de commerces, avec des écoles, des centres de santé, des services publics, à deux pas de la Seine vers laquelle nous nous tournons de plus en plus.

Le département de la Seine-Saint-Denis et notamment Saint-Ouen sont souvent présentés comme les grands gagnants de Paris 2024. On avance notamment le chiffre de 80% des investissements publics réalisés dans le 93). Partagez-vous ce sentiment ?

La question n’est pas de savoir si nous avons gagné par rapport aux autres territoires, mais ce que nos populations ont gagné. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France, avec une sous-dotation chronique en services publics, en infrastructures sportives, avec des difficultés à donner un espoir aux nouvelles générations ; les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 renforcent notre capacité à nourrir cet espoir. Voilà notre principal héritage.

Quelles ont été vos exigences par rapport au projet du Village Olympique ?

Dès notre arrivée aux responsabilités, nous avons tenu à ce que le futur quartier soit équilibré du point de vue des usages entre les logements, les espaces verts, les services publics…Nous sommes notamment intervenus pour renforcer la végétalisation du quartier contre la volonté initiale de privilégier le bâti, parce que c’est un prérequis pour créer des conditions de vie favorables face à l’urgence climatique.

Au final, quel regard portez-vous sur ce futur quartier ?

Je suis certain que ce nouveau quartier s’insèrera dans le tissu urbain qui est en train de se créer entre le Vieux Saint-Ouen et le quartier Pleyel dont la gare sera opérationnelle au moment de la compétition. Notre enjeu, c’est de créer de la continuité territoriale à l’échelle de nos villes pour éviter que les quartiers ne vivent en vase clos. Pour cela, il faut répartir à l’échelle du territoire les différents points d’attraction, et c’est par exemple ce qui explique le succès de la Halle Gourmande qui attire bien au-delà du quartier des Docks… Je suis certain que nous y parviendrons avec le Village Olympique et que la ville de demain, mixte, adaptée à l’urgence climatique, adaptable et réversible, se construit par la fluidité des échanges entre les anciens et les nouveaux quartiers.

Quelles nouvelles dynamiques ce nouveau quartier va-t-il mettre en œuvre ? S’agit-il d’une forme de réparation d’un territoire tombé dans une certaine déshérence par la désindustrialisation et les coupures urbaines ?

Plutôt que de réparation, je parlerais de réinvestissement. Ce que nous appelons de nos vœux, c’est à la concrétisation de la promesse républicaine d’égalité, et donc d’égalité territoriale. Avec ces nouvelles infrastructures, en misant sur le beau, sur les transports, on rééquilibre l’équation périphéries/hypercentres et on dit à toutes celles et ceux qui pensaient que la République les avait abandonnés que le progrès est possible. On apporte un espoir.

Vous avez évoqué en début d’interview que Saint Ouen se tournait « de plus en plus vers la Seine ». C’est un aspect important du projet ?

Nous voulons en effet reconquérir les berges, proposer des navettes fluviales pour permettre de se déplacer sur le fleuve. C’est un immense enjeu : après des années passées tournées vers le périphérique, vers Paris, nous reprenons possession de notre patrimoine naturel. C’est le sens de ce que nous faisons l’été, avec l’Eté audonien dont nombre d’activités se déroulent sur les berges. C’est aussi le sens de la réfection de l’Ile-des-Vannes et de sa nef Lucien Belloni : faire de nos bords de Seine un pôle d’attraction à échelle nationale sur les plans sportif, culturel, gastronomique, festif…

Après les Docks, le Village Olympique peut faire craindre une trop grande gentrification de Saint-Ouen. Que faites-vous pour que Saint-Ouen reste une ville populaire ?

J’ai coutume de dire que toutes celles et ceux qui viennent habiter à Saint-Ouen ont un lien sur une ou deux générations avec le peuple. C’est ce que j’appelle l’élite populaire. Notre vision, c’est que toutes les Audoniennes et tous les Audoniens, quels que soient leur âge, situation professionnelle, statut social, orientation sexuelle, rapport à la religion, genre et nombre d’années passées à Saint-Ouen puissent avoir accès aux mêmes opportunités. C’est l’essence même de notre politique qui est une politique fraternelle et donc populaire. Outre nos exigences en matière de mixité sociale au moment de bâtir, quand nous avons bénéficié de l’ANRU, nous avons négocié une clause pour garantir que 100% des relogements se feraient dans Saint-Ouen : notre but est donc de conserver la population et de permettre le mélange et le brassage, ce qui est contraire à l’idée de gentrification.

Après le Village Olympique, vous reste-t-il des réserves de foncier ou micro foncier pour construire la ville sur la ville, conformément à l’impératif de sobriété foncière ou est-ce la dernière grande opération urbanistique ?

Nous avançons avec les nouvelles zones des Docks et cette transformation devrait prendre fin en 2030 ; nous aurons alors presque doublé de population en 20 ans, nous disposerons d’un centre hospitalo-universitaire en plein centre-ville, nous aurons commandé la réfection de tous les quartiers et terminé nos opérations ANRU. D’ici là, nous travaillons projet par projet avec les élus et tous les services pour faire en sorte que tout ce que nous mettons en œuvre bénéficie au plus grand nombre

En Seine-Saint-Denis, le Village des athlètes accueillera dans un premier temps les athlètes et para-athlètes, puis quelques mois après les compétitions, des familles, des étudiants… dans un nouveau quartier de ville comptant 2 800 logements. Alexandre Jonvel, architecte urbaniste associé fondateur de l’agence CoBe, et François Guynot, directeur de son pôle architecture, racontent comment ils ont relevé le défi.

Quel rôle l’agence CoBe a-t-elle joué dans le projet du village des athlètes ?

Alexandre Jonvel : Notre agence s’est impliquée dans ce projet à double titre. D’un côté, nous avons coordonné le projet urbain du lot E, qui correspond à la partie du village qui s’articule entre le quartier du Vieux Saint-Ouen et le futur Hub Pleyel. Nous sommes intervenus au stade du concours, pour monter une équipe d’architectes à la demande du groupement Nexity, Eiffage, CDC Habitat et Groupama. Ce quartier comptera 525 logements, bureaux, commerces et services, dont une crèche, un fab lab, un terrain de basket, etc. Parallèlement à cette mission de coordination, nous avons été architectes de trois bâtiments.

Quelle est la particularité de ce projet ?

A.J. : Ce type de projet est toujours passionnant à réaliser, car il est marqué par une volonté forte d’innover, de faire la démonstration de ce que peut être la ville du futur. Ce qui m’a séduit dans ce projet, c’est qu’il rompt avec les démarches précédentes, comme celle de Tokyo, conçues comme des vitrines technologiques. Le Village des Athlètes en Seine-Saint-Denis se démarque par une volonté d’exprimer pleinement l’approche du « bon sens » dans l’aménagement du territoire. Or ce savoir-faire de « fabrique de la ville » est justement une expertise française reconnue depuis Hausmann, et même avant lui.

La dimension réversibilité du projet était aussi quelque chose d’inédit en France?

François Guynot : Pour la première fois en effet, on a demandé à des architectes d’imaginer une construction neuve pour deux temps, deux usages différents, pour la compétition et l’accueil des sportifs dans un premier temps, puis pour un usage résidentiel classique ensuite, avec les conséquences techniques, architecturales que cela suppose. Il fallait concevoir un bâtiment adapté aux athlètes (c’est-à-dire avec beaucoup de parties communes, pas de cuisine, car les athlètes ne préparent pas leurs repas), qui, pourrait par la suite facilement muter pour accueillir des familles, des étudiants, etc. C’était un exercice tout à fait nouveau pour un architecte. Nous avons cumulé les nouveautés : des permis à double état, des assurances pour la phase de la compétition et après, etc.

Quels ont été vos partis pris ?

F. G. : Nous avons articulé cette réversibilité avec une forte exigence de sobriété carbone, un marqueur fort du projet puisque les organisateurs souhaitaient diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre de l’évènement.

Dans cette perspective, le Village des Athlètes se devait d’être un démonstrateur de la ville bas carbone et la réversibilité a fait partie de cette ambition : celle-ci pérennisera les bâtiments à travers le temps, en les rendant facilement adaptables à l’évolution des usages futurs. Cela va dans le sens de la sobriété énergétique et foncière, puisque cela évite de démolir, reconstruire, artificialiser encore plus les sols, gaspiller des matériaux, etc.

Quelles sont les techniques, les matériaux utilisés pour rendre un bâtiment réversible ?

A.J. : La meilleure réversibilité est la réversibilité minimale, celle qui engage le moins de transformation lorsqu’on change d’usage : on garde la structure, l’enveloppe de l’immeuble, on ne bouge qu’un ou deux éléments à l’intérieur pour adapter l’appartement. La solution adoptée consiste dans des poteaux poutres répartis sur tout le bâtiment, au lieu de longs porteurs linéaires, qui permettent de moduler l’espace. Lors de la transformation de l’appartement, on ne démolit pas les cloisons, on les déplace, on en rajoute : on peut ainsi facilement rajouter une cuisine là où il n’y en avait pas.

La meilleure réversibilité est la réversibilité minimale, celle qui engage le moins de transformation lorsqu’on change d’usage.

Alexandre Jonvel

Quels sont les matériaux utilisés ?

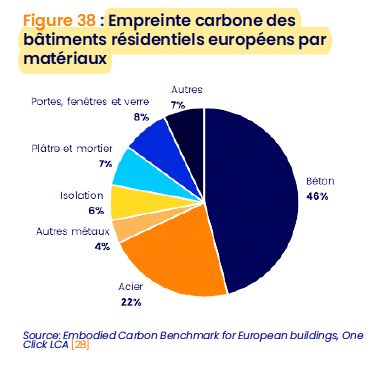

F.G. : Le principe est d’utiliser le bon matériau au bon endroit, dans une optique de frugalité. Nous avons recouru à la fois au béton bas carbone et au bois, en utilisant les atouts de chacun. Nous avons exploré beaucoup de pistes, car nous n’avions aucune idée préconçue sur le matériau à utiliser. Nous avons pensé à un moment au béton de chanvre, auxquelles nous avons renoncé, en raison de contraintes techniques très fortes. Dans la morphologie du projet initial dessiné par Dominique Perrault, étaient prévus des bâtiments R + 10 et R+ 5. Cela supposait de moduler les techniques : bâtiments avec ossature béton bas carbone pour les R + 10, ossature bois avec poteaux poutres en bois et remplissage avec des matériaux biosourcés et dalles en béton pour les R + 5. Pourquoi les dalles en béton ? Parce que le bois a un inconvénient, il n’est pas très performant en acoustique.

Le travail sur la réversibilité, au-delà des matériaux et des techniques, c’est aussi faire en sorte que ce village dédié aux athlètes devienne après la compétition un véritable quartier où il fait bon vivre ?

A.J. : Bien sûr, c’est l’essence même du projet et c’est le principal défi de ce type de projet, conçu pour une compétition. Il se trouve que ma femme est grecque. J’ai donc pu constater l’échec total d’Athènes de ce point de vue. Après 2004, les ouvrages ont été abandonnés, mal utilisés… Un échec catastrophique écologiquement et économiquement, car beaucoup d’argent public a été investi sans que cela la population en tire un quelconque bénéfice. Cela pèse encore aujourd’hui sur la fiscalité grecque, le coût est amorti sur plusieurs générations, c’est énorme. Athènes est le contre-exemple, mais Londres est une réussite, le quartier olympique est devenu un vrai quartier, Barcelone aussi.

Et pour Paris ?

A.J. : J’ai le sentiment que la France a évité tous ces travers. Les organisateurs ont réalisé très peu de nouveaux ouvrages et ont tiré parti de l’existant, en profitant de cet événement pour rénover les équipements et enrichir l’offre là où la population en avait le plus besoin, en Seine-Saint-Denis (notamment avec le centre aquatique olympique de Saint-Denis).

Dans notre projet, nous avons véritablement pensé la réversibilité dans tous ses aspects, y compris au niveau des parkings. Quel sera l’usage de la voiture dans 20, 30, 50 ans ? Impossible de le prédire… Il nous fallait donc rendre les parkings en sous-sol facilement mutables, notamment en permettant que la lumière naturelle y pénètre grâce à un système de trémie (*).

En quoi ce nouveau quartier de ville que vous avez contribué à faire naître préfigure-t-il la ville de demain ?

A.J. : Les logements, tout d’abord, sont particulièrement qualitatifs et résilients face au changement climatique. Ils sont conçus pour apporter un confort d’été, sans climatisation. Ils sont donc tous très bien orientés et traversants, dotés de façades extrêmement étanches, de fenêtres isolantes : on peut capter la fraîcheur nocturne et l’enfermer pendant la journée pour rafraîchir les appartements. Autre détail important, les hauteurs sous plafond. Avec le système de poteaux poutres en bois, pour le bâtiment R+ 5, on obtient une hauteur de 2 m 70, 2 m 80, au lieu des 2 m 50 habituels avec un bâtiment en béton. Cela donne une impression de plus grande générosité, de confort. Même dans une chambre de 11 m 2, on respire… Mais de surcroît, ce n’est pas neutre en termes de confort d’été. C’est bien connu, l’air chaud monte. Plus le plafond est haut, plus le tapis d’air chaud est loin de nos têtes ! Là aussi, c’est une question de bon sens, et un savoir ancestral. Dans les pays chauds et humides, les hauteurs sous plafonds sont généreuses, justement pour gagner quelques degrés en moins…

Qu’est-ce qui a été prévu d’un point de vue paysager ?

A.J. : Pour réaliser ce projet, nous étions associés à l’atelier Georges, architecte et paysagiste. Pour une meilleure résilience face au réchauffement climatique, leur projet mise sur la climatisation naturelle via la végétation, grâce à des strates successives qui vont de la prairie sauvage, au jardin vertical et suspendu, en passant par des jardins comestibles.

En combinant cet effet avec des astuces architecturales, comme les panneaux photovoltaïques orientés de façon à faire de l’ombre, nous parvenons à rendre ce morceau de ville agréable en période de fortes chaleurs, sans faire appel à la climatisation.

Le Village des Athlètes se voulait démonstrateur de la réversibilité et de la ville durable. Pensez-vous qu’il a relevé le pari ?

A.J. : Il a incontestablement marqué un tournant majeur de bascule, de bifurcation dans la manière de concevoir les villes, en mettant l’accent sur la décarbonation, la frugalité, la résilience. Depuis, tous les projets que nous menons vont dans ce sens. Nous sommes urbanistes du quartier Confluence à Lyon, et nous réutilisons les techniques développées pour le Village des Athlètes. Partout, le béton bas carbone se généralise, le recours au bois, également. Ce projet a démontré la faisabilité de ces nouvelles approches de la construction et il a joué un rôle important dans la structuration de la filière bois. 80% du bois structurel du projet provient des forêts françaises…

*trémie : une espace libre créé entre deux étages permettant de laisser passer la lumière naturelle.

CDC Habitat, au travers de son GIE Grand Paris Habitat, réalise actuellement plusieurs opérations de densification sur son patrimoine francilien. L’occasion de renforcer l’offre locative, notamment sociale, tout en limitant l’impact sur le foncier.

Densifier l’habitat, un enjeu majeur d’aujourd’hui

Le déploiement de l’objectif « zéro artificialisation nette » de la Loi Climat & Résilience ressemble parfois à un véritable casse-tête en Île-de-France. Le territoire, déjà fortement urbanisé, continue en effet de connaître une dynamique démographique et économique telle que les objectifs de construction de logements ou d’accueil d’activités économiques semblent assez peu compatibles avec cette injonction à la sobriété foncière. Pourtant, il existe au sein du patrimoine déjà existant des opportunités de renforcement de l’offre par densification que CDC Habitat s’efforce de saisir.

Surélévation de 7 immeubles : à Belleville, Grand Paris Habitat prend de la hauteur

La résidence « Les Toits de Belleville » dans le 20e arrondissement de Paris est l’un des sites identifiés dans le cadre de cette démarche. Grand Paris Habitat a en effet profité de la rénovation, notamment thermique, des 364 logements pour venir réaliser en surélévation 44 nouveaux logements – 33 en locatif intermédiaire et 11 en locatif social. Chacun des 7 immeubles de la résidence accueille désormais entre 1 et 4 nouveaux étages, tous réalisés en bois et sur chape sèche pour une question de poids et de stabilité de l’ensemble.

« Nous avons mené dans un premier temps le volet réhabilitation de l’existant avant de démarrer les différents chantiers de surélévation », explique Béatrice Rozenstheim, responsable de programmes chez Grand Paris Habitat. « Chaque immeuble ayant ses propres spécificités techniques et ses contraintes, nous menons les phases les unes après les autres en essayant de limiter les nuisances pour les occupants puisque l’ensemble des travaux sont réalisés en site occupé ».

Construction sur dalle : attention au poids

Autre projet de densification, à Sannois (95), où la grande dalle surplombant le parking souterrain de la résidence Bel-Air accueille désormais un immeuble réalisé entièrement en modulaire bois 2D. Ce très beau bâtiment en R+2 dont la réception est prévue pour la fin du printemps propose 27 logements sociaux qui viendront renforcer l’offre locative sociale de la ville. « Ce grand espace inoccupé nous a semblé particulièrement adapté car il donnait directement sur la rue et n’avait aucun usage fixe », souligne Anne-Lise Rozier, responsable du programme. « Le bois étant un matériau beaucoup plus léger que le béton, il est apparu comme étant une bonne solution pour la stabilité de la structure et du parking en-dessous ».

Un soin particulier a été porté à la conception du cheminement entre le nouveau bâtiment et la résidence voisine afin d’intégrer encore plus ce programme dans le quartier et atténuer le côté « densification » qui peut parfois inquiéter les riverains.

La maîtrise d’ouvrage directe : l’atout de Grand Paris Habitat

Ces deux projets de densification ont été portés en maîtrise d’ouvrage directe (MOD) par Grand Paris Habitat. Si le Groupe CDC Habitat a depuis quelques années fait le choix de renforcer le nombre de projets portés en MOD, ces programmes aux multiples contraintes techniques se prêtent sans doute plus que d’autres à cette approche. « Cela nous permet d’avoir la main sur la plupart des paramètres du projet et de poser nos exigences », précise Anne-Lise Rozier. « Le choix du modulaire bois nous a permis d’avoir une solution préfabriquée en usine rapide à déployer sur site, et donc de limiter le temps de travaux et les nuisances tout en ayant un chantier plus propre ».

A Belleville, plusieurs ajustements techniques ont dû être effectués pour surélever les immeubles, qu’il s’agisse de prolonger les cages d’ascenseurs dans les nouveaux étages ou de caler les nouveaux réseaux sur les réseaux existants. Ce projet mélangeant un volet réhabilitation et un volet construction neuve, Grand Paris Habitat a également pu équilibrer l’opération sans avoir à répercuter les coûts des travaux de rénovation sur les loyers. « Les questions de densification sont complexes car on vient rajouter de l’habitat sur de l’habitat », conclut Béatrice Rozenstheim. « En travaillant en MOD, nous avons une meilleure vue d’ensemble et une maîtrise plus précise des différents volets – technique comme financier ».

Lancée en 2020 avec 6 agences pilotes, la démarche « Culture clients » poursuit son déploiement chez CDC Habitat avec un objectif : renforcer et fluidifier la relation avec les locataires pour mieux les accompagner dans leur parcours et améliorer leur satisfaction.

Un engagement, trois attitudes et sept moments-clés pour une expérience clients renforcée : menée depuis trois ans dans toute la France par les équipes de la Direction service client Groupe, la démarche Culture clients continue son déploiement. La Direction Interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi décidé de placer l’ensemble de ses agences dans cette dynamique pour un fonctionnement harmonisé et une culture commune de la relation clients sur l’ensemble du réseau.

« La réflexion menée depuis 2020 visait à poser un socle de repères communs pour l’ensemble des agences en matière de relation, de service et de satisfaction client », explique Marie Kucheida, chargée de la coordination de la relation clients chez CDC Habitat. « Si l’engagement au quotidien de nos équipes est de mieux répondre aux besoins de nos locataires et de les accompagner tout au long de leur parcours, il est important de travailler sur notre posture en terme de relation clients, sur la base de 3 attitudes clés choisies avec les collaborateurs : l’empathie, la réactivité et l’implication. ».

Une méthode globale adaptée localement

Ces trois attitudes, CDC Habitat entend les décliner à chaque étape de la relation clients et de la vie du bail – de la visite du logement, jusqu’à sa sortie. Les agences pilotes du projet ont ainsi réfléchi aux moments-clés de la relation client et ont identifié 7 situations clients que rencontrent régulièrement les équipes et qui sont à fort enjeu de satisfaction pour nos clients.

« L’idée n’est pas de donner de nouveaux process à appliquer aux agences mais bien de leur permettre de construire collectivement leur propre projet d’équipe à partir de ces éléments communs », reprend Marie Kucheida. « Chaque agence va choisir le ou les moments-clés qu’elle souhaite approfondir, selon son patrimoine, les profils de ses clients, les dynamiques locales en place… C’est un projet conçu et piloté au niveau national et qui se déploie avec adaptabilité pour bien prendre en compte l’identité de l’agence et la réalité du terrain ».

Les agences ont bénéficié d’une formation en deux temps portée par l’Académie du Service afin de s’approprier pleinement la démarche, avec une première journée pour découvrir la Culture clients dans d’autres secteurs que celui de l’habitat comme l’hôtellerie ou le transport pour aider à la sensibilisation, et une seconde journée dédiée à la construction du projet d’équipe et du plan d’actions. « Chaque agence a choisi ses propres moments-clés, avec des points communs comme les réclamations techniques mais aussi des spécificités locales, comme l’agence de Clermont-Ferrand qui a choisi de se pencher sur les troubles de voisinage », complète Béatrice Cazabat, Directrice régionale adjointe. « Toutes les agences n’avancent pas au même rythme mais on sent que petit à petit ça infuse, chacun apprend à prendre du recul sur son travail, que l’on soit chargé de clientèle, gardien ou responsable d’agence ».

Une démarche élargie insensiblement aux fonctions support

En plus du déploiement de la démarche à toutes les agences d’Auvergne-Rhône-Alpes, un travail a commencé auprès des fonctions support afin de sensibiliser à la Culture clients les métiers qui ne sont pas directement en contact avec les locataires. « Tout le monde doit se sentir concerné par cette démarche « d’aller vers » le locataire », reprend Béatrice Cazabat. « Si un maillon ne répond pas, c’est toute la chaîne qui est défaillante, et à l’inverse, si chacun remplit son rôle et est à l’écoute de l’autre, au final la satisfaction clients augmente. Il faut donc travailler sur la fluidification de la communication entre tous les métiers, savoir dire quand quelque chose ne va pas, mais aussi souligner et valoriser les gens quand les choses se passent bien ».

« La clé de la démarche Culture client est de s’appuyer sur un portage managérial et un projet local co-construit avec toute l’équipe de l’agence », précise Aurélie Flouret, responsable du service Expérience Clients. « Faciliter les partages d’expérience entre pairs est important pour développer la dynamique avec par exemple des séances d’accompagnement pendant les 6 mois suivants la formation, mais aussi au travers de rencontres réunissant différents métiers, ou un Guide des Bonnes Pratiques de la relation Clients ».

L’ensemble des travaux réalisés s’inscrivent dans le projet stratégique Impulse 2026 de CDC Habitat qui met la démarche Culture clients au cœur de ses priorités. Le Groupe a d’ailleurs travaillé avec ses agences de terrain et avec des locataires pour réaliser collectivement sa nouvelle Charte Qualité. « Celle-ci permet de de réaffirmer nos engagement en matière de qualité de services de façon plus lisible et cohérente avec nos enjeux actuels et notre démarche Culture clients », conclut Aurélie Flouret. « Cette nouvelle Charte Qualité sert aussi à partager une vision commune entre tous les collaborateurs de l’entreprise quant au niveau de services que nous visons et que nous contribuons tous, de près ou de loin, à délivrer aux clients ».

Tri des déchets, propreté, incivilités :

CDC Habitat expérimente plusieurs dispositifs de ‘nudge’ en Île-de-France

pour aider les locataires à adopter de meilleurs comportements.

Les bailleurs n’ont pas attendu que le terme de « vivre ensemble » s’impose dans le débat public pour chercher la meilleure manière de favoriser une cohabitation harmonieuse au sein de leur patrimoine. Au-delà de la qualité des logements, des résidences et plus largement du service apporté aux locataires, de nombreux sujets qui peuvent venir parasiter la vie collective et les relations de voisinage sont suivis de près – à l’instar des jets ou dépôts intempestifs de déchets qui font partie des sujets récurrents que les gestionnaires doivent traiter.

Entre 2019 et 2020, CDC Habitat a d’ailleurs piloté une étude interbailleurs autour de cette question et portant sur les 9 villes de Plaine Commune afin de comprendre les raisons qui pouvaient pousser les gens à se comporter de la sorte. « Il est ressorti de ce travail que de nombreux facteurs intervenaient et que les gens qui jettent leurs déchets n’importe où ne le font pas tous pour les mêmes raisons », précise Isabelle Cosyns, responsable du DSU (développement social urbain). «Il y a parfois une part de facilité, mais cela peut-être également pathologique. Certains savent clairement ce qu’ils font alors que d’autres ont simplement l’impression de bien faire et ne se posent même pas la question de changer leurs habitudes.»

Villejuif : des « nudges » pour changer ses habitudes

Pour sensibiliser les locataires, plusieurs dispositifs sont actuellement déployés sur le terrain comme à Villejuif (94) où un système de « nudges » a été installé sur la résidence Les Roses Rouges. Derrière cet anglicisme se cache des dispositifs, technologiques ou non, dont le rôle est d’orienter les comportements des usagers, sous la forme d’une incitation discrète. En l’occurrence, les nudges installés ici consistent à « habiller » les poubelles ainsi que le chemin de la résidence au local avec des lumières qui indiquent si un bac est plein ou non, des mots d’encouragements…

Le dispositif fait partie d’une démarche plus large menée sur ce patrimoine en partenariat avec le cabinet NF Etudes afin de recréer du lien social en proximité. « Nous avons mené une enquête sur la résidence qui nous a permis de nous rendre compte que les gens ne se connaissent pas ou peu, et ne se parlent parfois que pour se crier dessus », reprend Marjorie Perrin. « Nous avons donc cherché comment recréer un esprit de grande famille et permettre aux gens de sortir de leur bulle ». Pour cela, les locataires ont notamment été invités à participer à un shooting photo dont les portraits réalisés ont été affichés sur la façade des tours de la résidence. Un tableau d’échange de services entre locataires a également été installé dans les halls d’entrée des résidences, ainsi qu’un planning des interventions (nettoyage, entretien de la VMC, espaces verts…).

« Les nudges pour les poubelles est le dispositif qui fonctionne le mieux », affirme la responsable de secteur. « Nous avons moins de sacs laissés au sol, donc moins de nuisances pour les habitants et moins d’entretien pour les gardiens ».

Saint-Denis : transformer le paysage urbain pour changer les comportements

Sur la résidence Floréal de Saint-Denis (93), d’autres types de nudges sont expérimentés par CDC Habitat pour limiter les jets de déchets dans les pelouses et les buissons qui entourent le site. De grandes arches colorées ont été installées au pied des tours, juste en face des logements afin qu’elles soient visibles dès que l’on ouvre les fenêtres. Sur les arches, des messages ont été inscrits, reprenant des citations en plusieurs langues de locataires interrogés sur leur perception de ces déchets laissés à la vue de tous.

« Nous avons fait appel à une agence de design comportemental, Okoni pour imaginer ce dispositif temporaire et voir son impact sur les habitants », explique Isabelle Cosyns. « Les signes vont rester quelques semaines, puis être retirés afin de voir si cela influe sur le comportement des gens, puis être réinstallés à d’autres endroits pour faire d’autres tests et alterner les périodes avec et sans ». Chaque semaine, un comptage des jets est mené par Okoni, puis un nettoyage est systématiquement réalisé.

Ce travail s’inscrit dans la poursuite de l’étude interbailleurs menée sur Plaine Commune, puis étendue dans toute la France avec trois autres bailleurs, la RIVP sur Paris, Logirem sur Toulon, et Logis Méditerranée à Marseille. « Chacun a installé des dispositifs différents sur son patrimoine avec l’idée de partager les résultats obtenus au bout d’un an pour voir lesquels sont les plus efficaces », conclut Isabelle Cosyns.

Habitat et biodiversité sont fondamentalement liés et en grande partie interdépendants. Vous pensez qu’il n’est question que de planter quelques fleurs autour des bâtiments pour qu’habitat humain et biodiversité puissent poursuivre un bel avenir commun ? Le point sur le sujet, où l’on découvre que la biodiversité est loin d’être un enjeu anecdotique pour le secteur du logement en France.

Qu’est-ce que la biodiversité ?

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres vivants, ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent, et les interactions entre eux et avec leurs milieux. Quand on parle de la préserver, il s’agit de préserver trois niveaux de diversité : la diversité des milieux de vie, la diversité des espèces qui y vivent et la diversité génétique des individus au sein de chaque espèce.

Pourquoi est-ce un enjeu en France ?

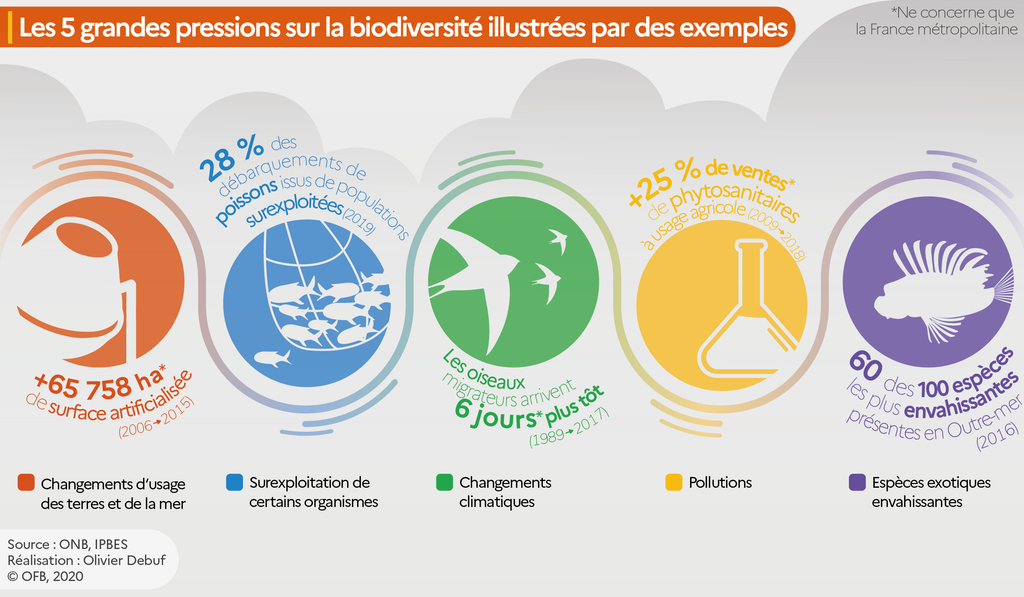

Selon l’IPBES*, 75 % environ de l’environnement terrestre a été « sévèrement altéré » par l’action humaine. Et la France ne fait malheureusement pas partie des espaces préservés :

- avec plus de 1 300 espèces locales menacées, elle se situe parmi les dix pays du Monde qui en dénombre le plus ;

- seulement 20 % des habitats naturels et 6 % des milieux humides naturels sont considérés par l’Office National de la Biodiversité comme étant dans un état « favorable » de conservation sur la période 2013-2018 ;

- La surface des grands espaces de prairies permanentes a diminué de 7,9 % en France métropolitaine entre 2000 et 2010 ;

- parmi les 35 « zones critiques » de la biodiversité répertoriées par les scientifiques, 5 se situent en France : dans le bassin méditerranéen, dans les îles des Caraïbes, en Polynésie, à Madagascar et en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit de régions historiquement très riches (au moins 1 500 espèces endémiques répertoriées), qui sont aujourd’hui particulièrement menacées puisqu’elles ont perdu plus de 70 % de leur végétation d’origine.

Depuis 2004, la France a défini et publié sa Stratégie nationale pour la biodiversité. La dernière édition, issue d’une concertation de 18 mois, a été publiée à partir de mars 2022 – avec une mise à jour en novembre 2023 – et couvre la période 2022-2030. Pour la consulter : biodiversite.gouv.fr

En quoi l’habitat humain est-il concerné par la biodiversité ?

D’abord, l’habitat humain – comme les habitats des autres espèces – utilise la biodiversité et ses services « écosystémiques » : la qualité de l’air, l’oxygène et sa régénération naturelle, la fourniture de matières premières et de biomasse combustible, la fertilité des sols, l’écoulement et l’épuration naturelle de l’eau, les protections naturelles contre l’érosion ou les inondations, la qualité des paysages… On a calculé que la biodiversité fournissait en biens et en services près de deux fois la valeur de ce que produisent les humains chaque année.

Ensuite, et paradoxalement, l’habitat humain détruit la biodiversité, en contribuant aux cinq « pressions » identifiées par l’IPBES* :

1 – Le changement d’usage des terres et la destruction des habitats de la faune et de la flore locale. Entre 2009 et 2022, l’habitat en France représente ainsi plus de 63 % des espaces agricoles naturels et forestiers « consommés » ou « artificialisés ». Outre la destruction des milieux, ceux-ci sont aussi fragmentés par les ensembles urbains, créant des obstacles à la circulation et à la survie des espèces ;

2 – L’exploitation de ressources naturelles, en particulier l’eau et les granulats (sable et graviers), qui sont les deux ressources mondiales naturelles les plus utilisées par l’homme depuis l’invention du béton. 40 à 50 milliards de tonnes de sable sont ainsi utilisées chaque année dans le monde pour la construction, soit 18 kg par être humain et par jour ! Au-delà de la construction, la production d’énergie et la consommation d’eau sont aussi directement liées aux consommations quotidiennes des bâtiments résidentiels pour le chauffage et les sanitaires ;

3 – Le changement climatique, auquel les logements contribuent par leurs émissions de CO2 (l’usage des bâtiments résidentiels représentant 18 % des émissions totales en France), ainsi que par des facteurs d’aggravation des risques climatiques : la progression des îlots de chaleur (les bâtiments, les routes et l’activité humaine des zones habitées générant des hausses de température le jour et empêchant le refroidissement la nuit) ou la construction sur les zones inondables (prairie humides, marais, mares) ;

4 – Les pollutions, à la fois atmosphérique (rejet de substances créant des pics d’ozone), aquatique (rejet des eaux usées et des eaux dites « grises » issues des éviers, douches, baignoires et lavabos…) mais aussi sonore et lumineuse. Ces pollutions, aussi bien pendant les phases de construction que d’usage des logements, dérèglent considérablement les rythmes biologiques des espèces vivantes et leur capacité à respirer, dormir, s’accoupler, etc.

5 – Le développement des espèces exotiques envahissantes, importées par le transport de terres meubles ou pour l’aménagement des parcs et jardins… qui peuvent aller jusqu’à remplacer les espèces locales et déséquilibrer des écosystèmes entiers.

Comment le secteur du logement peut-il préserver et favoriser la biodiversité ?

A l’échelle des acteurs du logement, il s’agit surtout d’agir dès la phase de construction, et sur toutes les phases du cycle de vie des résidences, pour :

- privilégier la rénovation, afin de consommer à la fois moins de surface et moins de matériaux,

- optimiser les espaces en favorisant la mutualisation et les espaces collectifs ou partagés,

- réaliser un diagnostic écologique approfondi avec des écologues en amont de chaque projet, afin d’identifier les risques pour la biodiversité et de prendre les mesures nécessaires, en tenant compte des spécificités du territoire,

- développer la végétalisation, du territoire à la parcelle, afin de multiplier les habitats pour la faune et la flore, de faciliter l’infiltration des eaux de pluies pour nourrir les sols, d’apporter de la fraîcheur et de créer des espaces accueillants et récréatifs pour les habitants,

- favoriser le réemploi, la réutilisation, les matériaux recyclés et biosourcés, afin de limiter les émissions de CO2 et la consommation de ressources naturelles,

- réduire l’impact des chantiers en protégeant les espaces sensibles et en minimisant les pollutions.

A l’échelle des villes et des territoires, il s’agit plus largement de :

- limiter voire réduire l’étalement urbain et l’artificialisation des sols en faisant revivre les centre-ville, en développant le recyclage foncier, en réhabilitant des quartiers ayant perdu attractivité et fréquentation…,

- diminuer les pollutions de l’air, de l’eau, ainsi que les pollutions sonores et lumineuses par des choix d’aménagement urbain novateurs.

82 % de projets de construction à impact nul ou faible sur l’étalement urbain en 2022

100 % de contrat de gestion durable des espaces verts dans nos ensembles locatifs en 2025

292 500 m2 de nature restaurée entre 2016 et 2023

Et à l’échelle de CDC Habitat, que fait-on pour la biodiversité ?

CDC Habitat a défini et poursuivi une stratégie dédiée à la biodiversité depuis 2015, basée sur le tryptique Éviter, Réduire et Compenser.

Sur le volet Éviter, il s’agit de limiter la destruction directe des espaces naturels dans les projets de construction neuve, grâce à la mise en place en 2016 d’un indicateur de « maîtrise de l’étalement urbain », présenté en Comité d’engagement. En 2022, 82 % des projets menés avaient un impact évalué comme nul ou faible en matière d’étalement urbain.

Sur le volet Réduire, il s’agit de préserver et améliorer la biodiversité dans les espaces extérieurs, grâce au déploiement d’un contrat de gestion durable signé avec les prestataires qui les entretiennent. Ce contrat prévoit de définir des modes d’entretien tenant compte des usages du site et des spécificités de la faune et de la flore locale. D’ici 2025, 100 % des contrats en cours suivront un modèle de gestion durable. Il s’agit aussi de multiplier les diagnostics écologiques en amont des projets de construction, mais aussi de réhabilitation et de gestion locative. En complément, un projet de gestion des eaux grises est en cours de développement, consistant à récupérer et traiter les eaux ménagères légères pour les utiliser ensuite en arrosage.

Sur le volet Compenser, il s’agit de mener des actions de restauration écologique sur le territoire français, grâce à un engagement depuis 2016 dans le programme Nature 2050. Entre 2016 et 2023, le Groupe a ainsi participé à la restauration de 292 500 m2 de nature.

* L’IPBES est la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, fondée par l’Organisation des Nations Unies.

Sources

- Rencontre avec Elodie Espeout, responsable Stratégie environnementale, direction du Patrimoine de CDC Habitat, décembre 2023

- Site de l’Office français de la biodiversité, ofb.gouv.fr, déc. 2023

- Site du Service public français d’information sur la biodiversité, naturefrance.fr, déc. 2023

- Site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ecologie.gouv.fr, déc. 2023

Compte tenu de l’urgence climatique, la réduction des émissions de CO2 – ou « décarbonation » – est un sujet abordé par les acteurs de tous les secteurs économiques. Le groupe CDC Habitat a d’ailleurs créé en 2023 sa « Mission Décarbonation » pour coordonner et accélérer ses actions en la matière. Mais au-delà des intentions, pourquoi et comment réaliser concrètement la décarbonation du secteur du logement ?

Pourquoi faut-il décarboner l’habitat ?

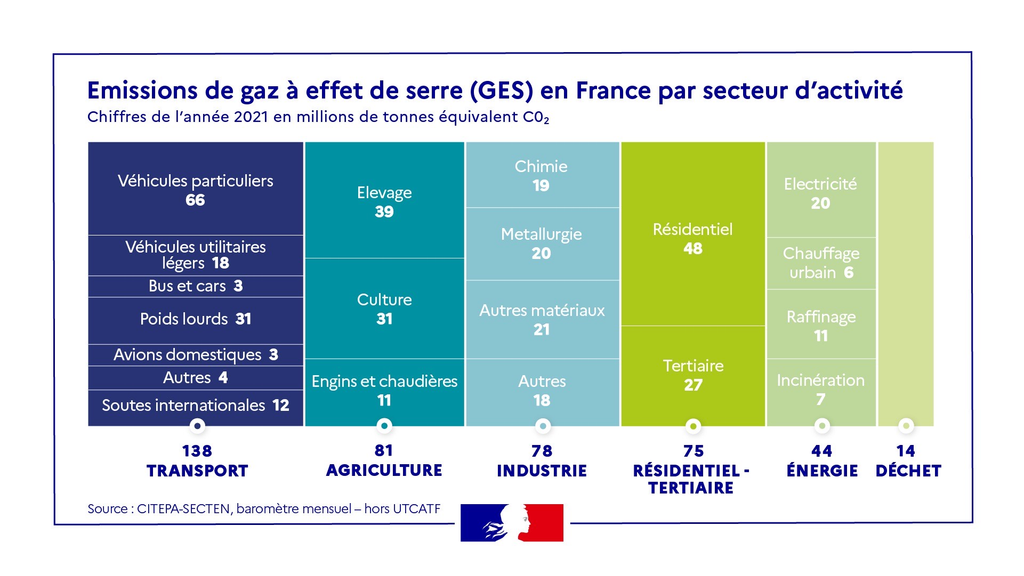

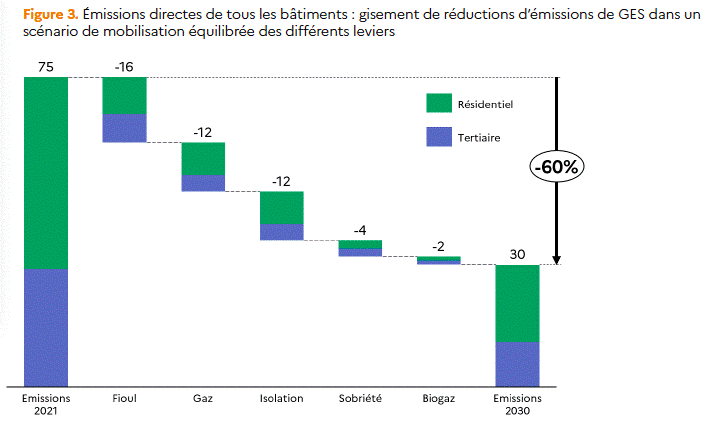

Le bâtiment représente aujourd’hui 25 % des émissions de gaz à effet de serre en France, et 18 % si l’on exclut la phase de construction. L’habitat (ou bâtiment « résidentiel », par opposition au bâtiment tertiaire) en cours d’exploitation représente pour sa part environ 10 % des émissions totales… soit 48 millions de tonnes de CO2 annuelles. Trouver les moyens les plus rapides, efficaces et massifs pour réduire les émissions de CO2 des habitations, tout en continuant d’accroître la surface totale de logements pour répondre à la demande, est donc un enjeu considérable pour notre pays.

Cet objectif est d’ailleurs encadré par la Stratégie nationale bas-carbone, qui vise « zéro émissions nettes » de CO2 pour l’ensemble du parc immobilier national en 2050. Elle prévoit aussi de réduire les émissions directes du secteur de 60 % d’ici 2030 et d’éliminer les énergies fossiles dans le bâtiment d’ici 2040.

Quels sont les sources d’émissions de carbone les plus importantes ?

D’abord, il faut savoir que les émissions de carbone pendant la phase d’exploitation (ou d’usage) des bâtiments sont deux fois plus importantes que pendant les phases de construction et de rénovation.

Ensuite, que ce soit pour les logements individuels ou collectifs, les postes les plus émetteurs de CO2 sont le chauffage et la consommation d’eau chaude sanitaire. La décarbonation de l’habitat a donc un lien avec et un impact important sur la gestion de l’énergie et du système électrique au niveau national.

Que peut-on faire pour décarboner l’habitat

français ?

État, collectivités, constructeurs, bailleurs, citoyens locataires ou propriétaires… chacun peut jouer son rôle – à sa mesure bien sûr –, pour contribuer à la décarbonation de l’habitat. Voici les principaux leviers d’action :

• Amplifier et massifier la rénovation des bâtiments, pour réduire les consommations d’énergie et adapter les logements au changement climatique : renforcer l’isolation, la ventilation, la protection solaire (persiennes, toits végétalisés, etc.), les dispositifs de rafraîchissement efficaces et moins énergivores que les climatisations individuelles…

• Décarboner la production et la préservation de chaleur des habitations, c’est-à-dire concrètement remplacer les chaudières à énergie fossile (fioul ou gaz, encore nombreuses en France) par des pompes à chaleur ou un raccordement à un réseau de chaleur urbain (utilisant généralement des sources d’énergie décarbonées). Il s’agit aussi plus largement de développer les filières de production d’isolants et de matériaux biosourcés (à base de bois, chanvre, laine, liège, lin…), de déployer la production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, biogaz), ainsi que les réseaux de chaleur urbains sur l’ensemble du territoire ;

• Maîtriser la construction en régulant la croissance de la surface totale des logements et en développant l’utilisation de matériaux biosourcés ;

• Développer les actions de sobriété et d’efficacité énergétiques : ajustement des durées et/ou des températures de chauffe, entretien des chaudières, pilotage précis des bâtiments…

Comment mesure-t-on la décarbonation des

logements ?

À l’échelle d’un secteur, d’un territoire ou d’une entreprise, on mesure la décarbonation à travers le « Bilan carbone », qui fait état de la variation du poids des émissions (en tonnes équivalent CO2) sur 3 périmètres appelés scopes :

– scope 1 = les émissions directes lors de la construction, de la rénovation et de l’exploitation des logements

– scope 2 = les émissions indirectes incluant l’approvisionnement et le transport des matériaux

– scope 3 = les émissions indirectes incluant la production des matériaux eux-mêmes.

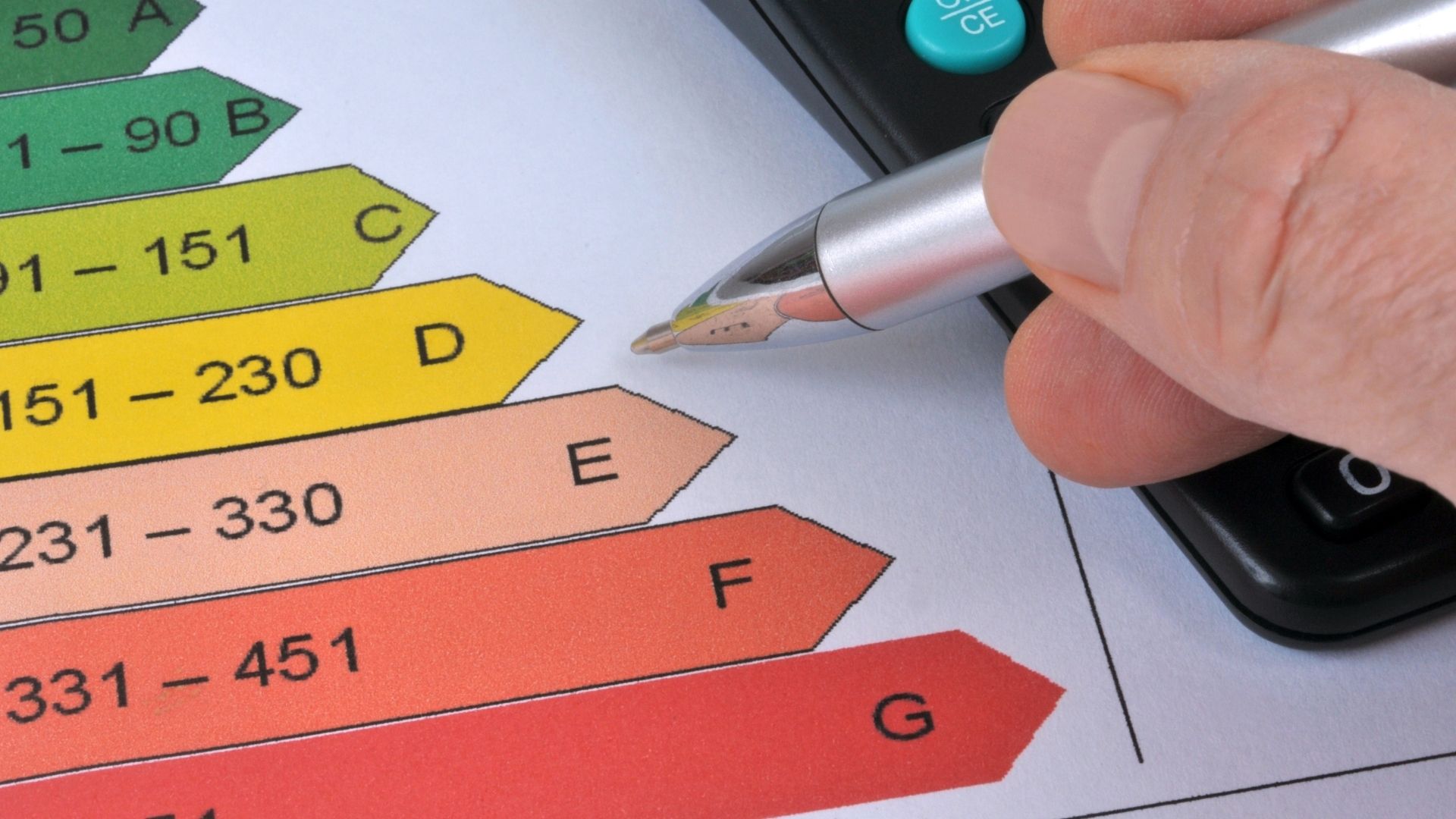

À l’échelle d’un logement ou d’un parc de logements existant, un indicateur très pratique a été mis en place en 2006 – et réformé en 2021 pour devenir juridiquement opposable et non plus seulement informatif : le diagnostic de performance énergétique ou « DPE ». Celui-ci mesure précisément la consommation d’énergie par m2 pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la ventilation et/ou la climatisation. L’évolution d’un logement ou d’un parc de logements des étiquettes E, F ou G vers des étiquettes A, B ou C mesure donc très concrètement la décarbonation de l’habitat.

Où en est-on aujourd’hui et quels sont les objectifs de CDC Habitat ?

Entre 1990 et 2021, les émissions de carbone par habitant, tous secteurs confondus, ont diminué en France de 23,1 %. Le secteur du bâtiment, dont le logement, a aussi réalisé des progrès significatifs, mais à un rythme encore en-deçà des objectifs nationaux. Le poids total des émissions entre 2015 et 2018 dépasse ainsi de 16 % celui de la première trajectoire de la Stratégie nationale bas-carbone. Ceci s’explique notamment par la concurrence entre deux évolutions simultanées : les efforts de décarbonation et les efforts de construction, qui font croître l’espace global à chauffer.

Le groupe CDC Habitat se fixe des objectifs rigoureux pour l’avenir de son parc de logements et de son fonctionnement, en ligne avec la stratégie nationale :

- des émissions nettes totales proches de zéro en 2050 ;

- une émission moyenne de 15 kg de CO2 par m2 et par an en 2030, soit -32 % par rapport à 2022 ;

- l’éradication des étiquettes énergétiques G et F d’ici 2025 et E d’ici 2032.

CDC Habitat va mener dans les prochains mois de nouvelles actions à Taverny (95) et à Sarcelles (95) afin de renforcer la tranquillité résidentielle de certains sites. Une démarche portée localement avec les communes et l’ensemble des acteurs régaliens.

Comment éliminer sur le long-terme les nuisances et les phénomènes d’insécurité résidentielle, et donc garantir la tranquillité des locataires, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville ?

Si la direction interrégionale Île-de-France mène tout au long de l’année de nombreuses actions sur son patrimoine, la persistance de certains phénomènes sur des sites où une démarche de sécurisation a déjà été engagée interroge forcément. Bien décidé à ne pas laisser ces situations s’installer, le Groupe a choisi de renforcer les dispositifs et d’intensifier son intervention sur plusieurs résidences répertoriées comme « très sensibles » dans sa cartographie interne des sites prioritaires.

Les deux sites sélectionnés pour cette expérimentation sont la résidence Les Pins de Taverny (95) et les 6 résidences des Sablons à Sarcelles. Dans les deux cas, des diagnostics complémentaires de sûreté et de prévention situationnelle ont été menés à partir de janvier 2023 par le cabinet Suretis afin de permettre au bailleur et à l’ensemble des parties prenantes locales (élus, police locale et nationale, préfecture, procureur…) de travailler main dans la main pour améliorer le quotidien des habitants.

« L’objectif de notre démarche est de partir de ce qui a déjà été fait, des résultats déjà obtenus et des problèmes qui persistent encore afin d’adapter notre approche. Nous avons choisi de faire ce travail sur deux communes du Val d’Oise, Sarcelles et Taverny, où nous avons de bons partenariats avec les élus et les acteurs locaux, avec une convention police/justice/bailleur particulièrement efficace.

Les diagnostics réalisés par le Cabinet Suretis portent à la fois sur les résidences en elles-mêmes et sur leur environnement proche : ils sont accompagnés d’un certain nombre de recommandations d’ordre technique ou organisationnel que nous allons déployer dans les prochains mois afin d’améliorer la situation. Côté technique, nous allons notamment fermer les gaines techniques qui servent de zone de stockage aux trafiquants, changer certains portillons, renforcer la vidéosurveillance, poser des grillages pour limiter l’accès au toit… Des agents de sécurité patrouilleront pendant toute la durée des travaux pour que les entreprises ne soient pas dérangées et pour éviter tout vol de matériel. En parallèle, nous avons échangé avec la police locale et nationale pour voir ce que nous pouvions faire pour faciliter leurs interventions sur site, comme changer les vitres teintées de certains halls d’entrée…

L’idée est de faire tous les changements en même temps pour créer un électrochoc et envoyer un signal fort aux fauteurs de trouble comme aux résidents. Nous voulons que ces derniers puissent retrouver la tranquillité et se réapproprient les parties communes. Et pour aller plus loin, notre service contentieux travaille sur Taverny sur des actions contentieuses dans le but d’engager des procédures contre les auteurs de troubles à la tranquillité résidentielle. Au total, nous allons mobiliser 600 000 euros sur ces deux opérations qui bénéficieront d’un suivi dans le temps long ».

Romane Jourdas, responsable sécurité CDC Habitat Île-de-France

« La Municipalité, que j’ai l’honneur de conduire, a fait de l’habitat digne et de la rénovation de son parc social une priorité absolue. Au-delà du volet bâti à proprement parler, nous avons choisi de nous saisir de la question de la sécurité résidentielle qui est, à nos yeux, un pilier essentiel du confort de vie que l’on se doit d’offrir aux habitants de Taverny, quel que soit le quartier de la ville où ils résident. L’un des principaux sites sur lesquels nous concentrons nos efforts est la résidence des Pins, qui malgré sa métamorphose continue depuis 2018, est le théâtre de nombreuses difficultés, que je ne tolère plus : squats, tapages, dégradations, regroupements, nuisances, violences diverses…

Le bailleur social CDC Habitat a déjà investi plus de 12 millions d’euros il y a quelques années pour réhabiliter la résidence (logements et espaces communs intérieurs et extérieurs), mais les bénéfices de ces travaux sont mis à mal par une poignée d’individus bien connus de nos services et des forces de l’ordre. Tous les systèmes de vidéo-protection installés ont été détruits, les parties communes sont régulièrement dégradées…

Nous avons essayé beaucoup de choses avec ces individus : le dialogue, la médiation, les avertissements – mais rien n’a fonctionné. Nous avons donc décidé de passer à la vitesse supérieure en travaillant de concert avec CDC Habitat sur l’expulsion des familles. Ce sont des procédures évidemment très encadrées, qui sont portées juridiquement par le bailleur, mais pour lesquelles nous mettons à disposition les informations en notre possession pour constituer des dossiers de contentieux solides. Le conseil local de sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR) créé en 2022 à Taverny, suit de près la démarche : c’est un travail partenarial où tous les acteurs parlent d’une même voix – la municipalité, le bailleur, la préfecture, la justice. Les locataires payent un loyer et aspirent à la tranquillité, à la sécurité et au droit de vivre dignement ».

Florence Portelli, maire de Taverny

« Les correspondants sûreté de la circonscription de police nationale d’Ermont-Taverny ont été conviés par CDC Habitat et la mairie de Taverny à faire le tour du quartier des Pins pour apporter, grâce à leur expertise, des conseils « sécurité/sûreté » sur les nouveaux aménagements qui pourraient être envisagés. Nous nous sommes penchés sur de nombreux sujets comme l’occupation abusive des parties communes d’immeubles : face à cette problématique, le bailleur pourra entreprendre des travaux de sécurisation des accès, ou organiser des opérations de communication à destination des habitants. La police nationale et la police municipale pourront augmenter leur présence, en organisant le cas échéant des opérations régulières de contrôle et de visites des parties communes. D’autres initiatives pourront également être mises en œuvre avec la mise en place d’agents de sécurité de façon ponctuelle ou encore l’installation de caméras de vidéoprotection.

Tout cela vise à renforcer le travail que nous menons déjà quotidiennement avec les bailleurs, qu’il s’agisse des échanges directs entre nos effectifs de voie publique et les gardiens des différentes résidences, de la remontée normée des « fiches incidents » auprès de notre référent « bailleur », ou encore de la participation aux réunions des groupes de partenariat opérationnel (GPO). Ces groupes ont pour objectif de traiter les problèmes exprimés par la population et/ou les bailleurs, de les partager et de les confronter avec ceux identifiés par nos services afin d’élaborer, dans une démarche collective et partenariale, des actions concrètes à mener collégialement pour les traiter.

De par leur rôle au cœur des quartiers, les bailleurs comme CDC Habitat occupent une position stratégique dans le dispositif de sécurité du quotidien. Ils observent et connaissent les problématiques de troubles de jouissance et de tranquillité publique. Et de fait, ils participent activement à la prévention de la délinquance, à l’amélioration de la tranquillité publique et à la lutte contre les incivilités ».

Yann Drouet, commissaire divisionnaire, chef de la circonscription d’Ermont,

direction départementale de la sécurité publique du Val d’Oise

En France, on estime qu’environ 110 000 logements sont des copropriétés dégradées. Un habitat fragilisé, pris dans une spirale pernicieuse d’impayés et de report de travaux qui finit par présenter un réel danger pour les habitants. CDC Habitat a créé en 2019 une équipe dédiée pour aider les collectivités à sortir de cette impasse. Alexandra Lescaut, sa directrice, explique comment son équipe procède pour accompagner une copropriété.

En 2019, CDC Habitat crée une direction de la rénovation des copropriétés dégradées (DRCD). Pourquoi cette initiative ?

Celle-ci est née dans la foulée du plan Initiative Copropriétés lancé en 2018 par l’état. Cette démarche partenariale inédite associe l’état et ses opérateurs (ANAH et ANRU), les opérateurs publics fonciers et les bailleurs sociaux, SEM et Sociétés locales d’aménagement pour résoudre le problème des copropriétés dégradées.

Le rôle de la Caisse des Dépôts-Banque des Territoires est essentiel dans ce dispositif. Elle a demandé à CDC Habitat, son « bras armé » chargé du logement, d’intervenir sur ces questions. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’une mission d’intérêt général et que l’attente des collectivités est forte. Nous sommes les seuls institutionnels à avoir fait le choix de créer une direction spécifique avec des experts dédiés à ces questions, ainsi qu’une filiale de portage immobilier spécialisée (CDC Habitat Action Copropriétés).

Qu’est-ce qui caractérise ces copropriétés ?

Elles sont fragilisées par des problèmes financiers, techniques, sociaux ou de gouvernance. Elles se caractérisent souvent par des populations fragiles, aux revenus faibles, qui peinent à payer les charges, et qui finissent par constituer d’importants volumes d’impayés. Les travaux sont reportés d’année en année jusqu’au moment où surviennent des problèmes d’insalubrité, de vétusté, d’insécurité, etc. Les éléments de sécurité ne sont plus aux normes, les ascenseurs ne fonctionnent plus, etc. Un véritable cercle vicieux pour les copropriétaires qui se trouvent « coincés » dans des appartements qui ont perdu une grande partie de leur valeur et ne peuvent être vendus.

Qu’est-ce qui déclenche l’intervention de CDC Habitat sur une copropriété ?

Nous intervenons à la demande des collectivités, pour des copropriétés en grande difficulté qui rentrent dans le cadre d’un dispositif public de type plan de sauvegarde OPAH, etc. C’est la condition préalable à notre intervention. Ces dispositifs de type OPAH permettent aux copropriétaires d’être subventionnés : en général ils peuvent avoir entre 35 % à 50 % du coût des travaux financés par l’ANAH, plus éventuellement des aides complémentaires des collectivités.

Quels sont les différents scénarios de redressement ?

Deux scénarios sont possibles. Dans le premier cas, le redressement est envisageable. Mais certains propriétaires ont un tel passif d’impayés qu’ils ne peuvent toujours pas, même avec les subventions, payer leur quote-part de travaux. Nous leur proposons alors de racheter leur bien. Ils peuvent ainsi chercher un autre appartement ou rester dans l’immeuble et devenir nos locataires. Nous les accompagnons aussi dans un relogement éventuel dans notre parc si nous disposons d’un logement adéquat.

Ces rachats successifs permettent progressivement d’assainir les comptes de la copropriété, qui peut alors engager les travaux nécessaires à la réhabilitation de l’immeuble…

Et le deuxième scénario ?

Dans certains cas, l’immeuble est trop dégradé et le montant des travaux est supérieur à la valeur vénale de l’immeuble. Nous le rachetons alors intégralement pour pouvoir le démolir ou le recycler, par exemple en le transformant en logements sociaux ou logements étudiants, etc. Toutes ces opérations nécessitent de passer par une déclaration publique et une expropriation.

Quelles sont les difficultés de ces opérations ?

Ce sont des processus très longs, qui engagent plusieurs acteurs. Dans le cadre des plans de sauvegarde ou OPAH, nous participons aux différents groupes de travail sur des sujets comme les aspects techniques, les impayés, le syndic, etc. Ce travail est important, car il nous permet de cibler les logements susceptibles d’être rachetés. Chaque acquisition est mûrement réfléchie, pesée, analysée, discutée.

Le rachat des appartements lui-même prend beaucoup de temps. Nous mettons parfois six mois à acheter un seul appartement, parce que les propriétaires n’arrivent pas à se décider. Nous rachetons les appartements au prix des domaines. Les copropriétaires ont parfois du mal à l’accepter, parce que ce montant leur semble décorrélé avec la valeur de leur appartement. Celui-ci est parfois très joli, bien aménagé… Ils ne comprennent pas que la dégradation des parties communes fait chuter son prix. Nous devons donc faire preuve de beaucoup de pédagogie, leur faire comprendre que la meilleure solution pour eux est de vendre.

Ajoutons à cela que dans certains cas, les copropriétaires ont des dettes supérieures au prix de vente. Le rachat est alors ralenti, car il nous faut passer par les banques, pour que celles-ci renoncent à une partie de leurs dettes.

Quelle est la durée moyenne d’une opération ?

Le redressement prend toujours plus de temps : entre 10 à 15 ans, dont cinq ans environ, simplement pour les opérations de rachat. Alors que les démolitions durent entre 7 à 8 ans maximum.

Sur quel périmètre intervenez-vous ?

Tous les jours, nous achetons des logements sur l’ensemble du territoire français. Notre direction est basée à Paris avec un pôle assez important en Île-de-France, et plusieurs chefs de projets et chargés d’opération à Marseille, Mulhouse, Lyon, Toulouse et Rouen. Au total, la direction compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs, souvent titulaires d’un master en urbanisme. Nous partageons notre expérience d’une copropriété à une autre et nous capitalisons ainsi un savoir-faire précieux sur ces sujets complexes. Nous travaillons aussi en forte collaboration avec les agences du réseau CDC Habitat qui gèrent les logements rachetés.

Pourriez-vous nous donner un exemple de projet sur lequel vous travaillez ?

Saint Etienne du Rouvray est un bon exemple, car nous suivons à la lettre le scénario que nous avions en tête quand nous avons commencé à nous intéresser aux copropriétés dégradées. Il s’agit d’un ensemble de cinq barres d’immeubles de 166 logements construit dans les années 60, caractérisé par des populations très fragiles. Au fur et à mesure que les travaux étaient repoussés, l’immeuble a périclité, devenant dangereux pour les habitants. Nous avons remporté à l’issue d’un appel d’offres une concession d’aménagement. L’immeuble est trop dégradé pour être réhabilité et va être démoli.

Aujourd’hui, nous sommes propriétaires de l’intégralité des logements et nous sommes engagés dans un processus de relogement des habitants. Nous sommes accompagnés pour cela par une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) : c’est un métier à part entière, nous n’avons pas ce savoir-faire. Et il est important de confier cette mission à un acteur ancré dans le tissu local.

La particularité de ce projet est qu’il n’y aura pas de reconstruction après la démolition. La collectivité souhaite pour l’instant laisser le terrain vierge et prendre le temps de voir comment le quartier va évoluer. C’est un choix plutôt sage : si l’on reconstruit un immeuble trop vite alors que le quartier n’est toujours pas attractif, cela risque d’être un échec.

Trois ans après le début de cette activité, quel bilan global peut-on faire de votre activité ?

A la mi-2023 nous avions signé trente contrats avec des collectivités, dont trois concessions d’aménagement (à Marseille pour le parc Corot, à Saint-Etienne-du-Rouvray pour la copropriété Robespierre et à Epinay-Sur-Seine pour la copropriété Obélisque) et 27 conventions d’urgence. Nous intervenons sur onze des 16 sites nationaux prioritaires du plan gouvernemental Initiatives Copropriétés.

Ces 30 contrats représentent un total d’environ 2 000 logements à acquérir. Actuellement, nous en avons acquis 894, dont 434 par CDC Habitat Social et 460 par CDC Habitat Action Copropriétés.

Quelle est la différence entre une convention et une concession d’aménagement ?

Traiter une copropriété dégradée suppose d’avoir remporté, dans le cadre d’un appel d’offres, une concession d’aménagement. C’est notamment la condition préalable pour pouvoir exproprier. Mais organiser un appel d’offres prend du temps. Et parfois, la copropriété est dans une telle situation qu’il y a urgence à agir. C’est le cas notamment quand l’immeuble est squatté, exploité par des marchands de sommeil, avec de graves problèmes d’insalubrité et d’insécurité. Dans ce cas, il faut intervenir vite et commencer à racheter les appartements sans attendre la signature de la concession.

Aussi, nous mettons en place des conventions d’urgence, qui ont une durée plus courte que les concessions d’aménagement (en général 3 ans), sur un plus petit volume de logements. CDC Habitat les rachète, la collectivité a le temps de préparer l’appel d’offres. Une fois que le concessionnaire est choisi, CDC Habitat Social revend les logements vers le concessionnaire. Si nous gagnons l’appel d’offres, c’est CDC Habitat Action Copropriétés qui entre en jeu. Si ce n’est pas le cas, c’est un autre acteur.

Comment les collectivités territoriales perçoivent-elles votre action ?

Le fait que nous ayons mis en place une équipe dédiée à ces questions est très apprécié. Notre professionnalisme est reconnu. Les collectivités savent que nous allons leur donner des orientations concrètes pour prendre des décisions stratégiques. Notre deuxième point fort est l’assise financière de la Caisse des Dépôts-Banque des Territoires, qui nous a alloué une enveloppe financière. Concrètement, nous pouvons commencer à racheter des logements le temps que la collectivité s’organise et mette en place le versement d’une participation. Cela permet d’être très efficace.

Quelle est la position des collectivités territoriales par rapport aux copropriétés dégradées ? Sont-elles nombreuses à s’emparer de ces questions ?

C’est une question assez compliquée pour elles. Politiquement, il est difficile de prendre par exemple la décision de démolir un immeuble. Par ailleurs, le traitement des copropriétés dégradées a un coût financier. Il s’agit d’un parc privé… Il y a quelques années, le premier réflexe des élus, était de dire « pourquoi mettre autant d’argent dans des logements privés ? ».

Leur position a néanmoins beaucoup évolué sur cette question. Les collectivités ont compris aujourd’hui qu’on ne pouvait pas avoir des copropriétés dégradées en tel décalage avec leur quartier, requalifié grâce à l’ANRU. Aujourd’hui, les métropoles ne sont pas les seules à s’occuper de ces questions, même les petites villes s’en emparent.

Les catastrophes comme l’effondrement de l’immeuble de la rue d’Aubagne ont-accéléré cette prise de conscience ?

Probablement, car le cas de la rue d’Aubagne n’est pas isolé. Reste que pour une collectivité, il faut un certain courage politique pour prendre un arrêté d’évacuation d’un immeuble considéré comme dangereux. Le cas s’est produit il y a un an sur une copropriété de 120 logements, située à Epinay-sur-Seine, pour laquelle nous avons gagné une concession d’aménagement. L’immeuble avait dû être évacué car les balcons présentaient un risque d’effondrement. C’est une décision compliquée à prendre. Les appartements étaient agréables, spacieux, traversants. Il était difficile d’imaginer, à vue d’œil, qu’il était dangereux d’y vivre. Pourtant, le danger était là, nécessitant une intervention rapide…

Les résidences Paul Valéry et Provence, dites les « Biscottes » appartiennent aux 4 350 logements sociaux que CDC Habitat possède à Sarcelles. Construites dans les années 1960 par les architectes Roger Boileau et Jacques Henri-Labourdette, elles font aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation en profondeur, en particulier des façades. Sur la face nord des deux bâtiments, le choix a été fait de les remplacer intégralement… Une innovation technique en site occupé.

Dès la sortie de la gare RER, elle se dessine à l’horizon sur l’avenue Paul Valéry. La résidence du même nom, à quelques mètres d’une station du T5, est toute en longueur : onze étages, cinq cages d’escalier, deux appartements par étage, cent dix logements. Un trait dans la ville. « Une des caractéristiques de ce type de construction, peu profonde en largeur, est d’offrir des logements traversants, lumineux et bien distribués avec des balcons exposés sud », rappelle Marie-Noëlle Moreau, responsable de projet à la direction de la maîtrise d’ouvrage de Grand Paris Habitat et en charge du suivi de ce chantier. Les Biscottes témoignent également des techniques de construction à l’œuvre à la fin des années 1950 pour pallier le manque de logements. Les façades sont en aluminium et isorel. Fines et légères, elles sont loin de répondre aux standards actuels en matière de confort thermique, acoustique et de sécurité incendie…

Située dans le quartier Les Friches, la résidence Paul Valéry fait face à quelques centaines de mètres de distance à la résidence Provence, réplique de 50 logements dans le quartier des Flanades… Leur réhabilitation a été programmée par CDC Habitat en partenariat avec la municipalité de Sarcelles dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). Un choix politique. À Lille, deux barres Biscottes ont été dynamitées en 1989.

« Plutôt qu’une démolition, nous avons préféré réhabiliter les résidences, ce qui permet de continuer à proposer aux locataires des logements présentant une réelle qualité d’usage à des loyers attractifs pour leur taille et par la même occasion de revaloriser le cadre de travail des équipes de proximité », souligne Marie-Noëlle. Il est 15 heures. À l’arrière de l’immeuble, Pierre-Olivier R. l’attend pour la visite de chantier. Il est directeur d’exploitation chez Léon Grosse Iris, l’entreprise générale spécialisée dans les travaux de rénovation en site occupé qui a remporté le marché de conception-réalisation en groupement avec Equateur, l’agence d’architecture et Alterea, bureau d’études techniques.

Trouver la solution technique adaptée

Les marchés de conception-réalisation sont souvent l’opportunité de mettre en œuvre des solutions innovantes. « En 2018 à Sarcelles, avec le même groupement, nous avions déjà été retenus par CDC Habitat pour réhabiliter la résidence Ravel. Il s’agissait d’une rénovation thermique classique avec pose de panneaux isolants en façade. Pendant la préparation de chantier, un incendie s’est déclaré dans un logement, le feu est monté très vite et le maire nous a demandé de trouver une solution rapide pour assurer une meilleure protection incendie sur ce type de bâtiment. On a proposé la technologie Techniwood qui offre la possibilité de remplacer intégralement la façade en milieu occupé, avec une fonction coupe-feu jusqu’à 90 minutes. », explique Pierre-Olivier. Techniwood ? Cette entreprise française, spécialisée dans la préfabrication hors-site de façades à base de matériaux biosourcés, a breveté un concept unique de mur à ossature bois : Panobloc®.

Concrètement, il s’agit d’un treillis structurel constitué de plis en lames de bois croisées à 90° et de bandes isolantes en laine de roche. En France, cette solution a été la première du marché à permettre d’appliquer des « murs rideaux » sur une structure en béton ou en acier pour des bâtiments d’habitation classés jusqu’à la 4ème famille (dernier classement sécurité incendie avant les IGH*). Fabriqués sur-mesure en Savoie, les parois sont livrées équipées avec parement, portes et fenêtres. Une simple grue mobile et des nacelles suspendues suffisent pour les poser. « Cette solution est particulièrement intéressante sur les façades nord des Biscottes qui contiennent des éléments en amiante. Le risque de détérioration lors du remplacement des menuiseries extérieures était trop grand », argumente Marie-Noëlle. Au pied de la résidence, tout est prêt pour « habiller » les deux derniers étages de la deuxième cage d’escalier.

*Immeuble de grande hauteur.

« Plutôt qu’une démolition, nous avons préféré maintenir à la location des logements qu’aux normes actuelles on ne pourrait économiquement plus construire ».

Marie-Noëlle Moreau, responsable de projet à la Direction de la Maîtrise d’ouvrage de Grand Paris Habitat

Un process bien rôdé

D’en bas, on voit les cloisons provisoires en retrait de la façade et les garde-corps qui sécurisent le travail des ouvriers. « Avec l’expérience de Ravel, nous avons apporté deux améliorations. Les cloisons provisoires sont désormais isolées pour conserver la chaleur et réduire le bruit extérieur. On les a également fractionnées pour faciliter la manutention dans les logements. Et les garde-corps sont à pression, ce qui évite de poinçonner les planchers chauffants », fait remarquer Abdellah H.M., chef de service qui seconde le directeur d’exploitation.

Le remplacement de la façade se déroule selon un scénario immuable. Avec un séquençage par cage d’escalier. Pour commencer, montage des cloisons provisoires, installation des garde-corps et mise en place des nacelles suspendues. « La pose des cloisons est la partie la plus compliquée et la plus longue car il faut obtenir l’accord des locataires pour accéder à leur logement le jour J. Au préalable, ils doivent avoir dégagé un espace d’un mètre cinquante dans les chambres et la cuisine. Tous ont été informés et ont reçu un courrier de rappel un mois avant l’intervention, mais on repasse les voir une semaine avant pour confirmer et vérifier que la pose des cloisons est possible. Dans certains cas, nous avons été autorisés à déposer les éléments de cuisine », ajoute Hassine B., responsable du chantier.

Ce travail de préparation est mené en étroite concertation avec Marie-Noëlle et les équipes de proximité de CDC Habitat qui se montrent très impliquées Une fois les cloisons installées – en une semaine si tout se passe bien – la suite est un jeu de Lego.

Désamiantage, dépose, pose

Au sol, les Panobloc® attendent. Ils sont livrés toutes les trois semaines, par 30 unités pour une cage d’escalier. Une équipe de désamianteurs est venue déposer les allèges et le linteau qui contenaient de l’amiante. Les déchets ? Ils sont tracés et évacués avant d’être traités dans un centre dédié. Le désamiantage achevé, des façadiers ont pris le relais pour retirer le bardage, enlever les fenêtres et dévisser l’ossature métallique. Pour finir, ils ont positionné avec précision les platines de fixation des Panobloc®. Il y en a tous les 60 cm sur deux panneaux de 8 mètres et un de 4m qui constituent un niveau de façade. « Il faut toujours percer, mais comme les panneaux se fixent sur le nez de dalle, il n’y a pas perte de surface habitable. C’est un avantage », retient Marie-Noëlle. La grue s’active. Deux ouvriers réceptionnent les modules et les positionnent. En un peu plus de deux heures, les deux étages sont habillés.

Avec les Panobloc® trois plis, les murs ont gagné en épaisseur, de 10 cm à 27 cm… À l’extérieur, la façade est recouverte d’un bardage métallique gris clair qui rappelle la façade d’origine, à l’intérieur d’une contre cloison acoustique. Il aura fallu cinq semaines pour achever la cage d’escalier dont 3 jours seulement pour la pose des panneaux.

Entre nuisances temporaires et bénéfices durables